Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

chicaya

querelle « On n’attend pas d’un chef d’État qu’il réduise son discours et son analyse politique à une chicaya de basse-cour contre son prédécesseur. »

[mot d'origine arabe]

[mot d'origine arabe]

lupanar

maison de prostitution (=maison de tolérance, bordel). Femme, fille de lupanar; tenancier de lupanar; lupanar immonde.

fanal

feu ou lanterne servant de repère ou de signal dans la nuit. « Déjà il découvre le fanal qui brûle au sommet de la tour du château. »

feu ou lanterne servant de repère ou de signal dans la nuit. « Déjà il découvre le fanal qui brûle au sommet de la tour du château. »le fanal du môle = le phare. « La petite tour carrée du fanal, ancienne et noire, au bout de la brève jetée déserte. »

fig.: ce qui guide ou éclaire. « Les illusions, les erreurs, les ombres de la nuit s'éloignent; le fanal de la vérité illumine le monde. »

guivre

serpent fantastique préposé, selon certains contes, à la garde d'un trésor (=vouivre). « Tu verras une petite ouverture cachée dans la gueule d'une guivre dorée. »

jaquemart

automate de bois ou de métal représentant un personnage armé d'un marteau, qui frappe les heures sur le timbre ou la cloche d'une horloge placée à la partie supérieure d'un édifice, d'un beffroi ou d'une église (=clocheteur). « Chaque fois que l'aiguille atteint un chiffre, des portes s'ouvrent sur le fronton de l'horloge, et des jaquemarts armés de marteaux sortent brusquement et frappent l'heure sur le timbre. »

automate de bois ou de métal représentant un personnage armé d'un marteau, qui frappe les heures sur le timbre ou la cloche d'une horloge placée à la partie supérieure d'un édifice, d'un beffroi ou d'une église (=clocheteur). « Chaque fois que l'aiguille atteint un chiffre, des portes s'ouvrent sur le fronton de l'horloge, et des jaquemarts armés de marteaux sortent brusquement et frappent l'heure sur le timbre. »être armé comme un jaquemart = être embarrassé de ses armes.

jouet d'enfant qui se compose de deux figurines frappant alternativement sur une enclume placée entre elles.

grabeler

séparer une substance médicamenteuse de ses grabeaux ou menus fragments.

fig.: soumettre à un examen attentif. « Son livre a été examiné à la loupe, passé au tamis, grabelé, ligne par ligne. »

grabeau : fragment d'une substance qui reste après passage au crible. « Les grabeaux n'ont aucune utilité et peuvent être jetés. »

fig.: soumettre à un examen attentif. « Son livre a été examiné à la loupe, passé au tamis, grabelé, ligne par ligne. »

grabeau : fragment d'une substance qui reste après passage au crible. « Les grabeaux n'ont aucune utilité et peuvent être jetés. »

digitigrade

animal qui marche en appuyant ses doigts sur le sol (contrairement au plantigrade). Ex: chat, chien, loutre, mangouste, hyène.

animal qui marche en appuyant ses doigts sur le sol (contrairement au plantigrade). Ex: chat, chien, loutre, mangouste, hyène.p. ext.: qui caractérise un animal digitigrade. « L'allure digitigrade n'entraîne pas de modifications importantes de la main. »

appariteur

officier public au service d'un magistrat romain; en particulier, garde attaché à la personne d'un tribun.

p. anal.: garde chargé de la protection d'un haut personnage : « Des commissaires étaient venus avec lui pour le protéger. Ces appariteurs ne furent point reçus d'abord par la maison militaire. »

huissier attaché à une institution universitaire.

personne mandatée par le Conseil municipal dont la mission est la pose des affiches municipales, appartenant à la commune.

fig. : « L'ancien testament est l'appariteur et le fourrier, et le préparateur et l'annonciateur du nouveau testament. »

p. anal.: garde chargé de la protection d'un haut personnage : « Des commissaires étaient venus avec lui pour le protéger. Ces appariteurs ne furent point reçus d'abord par la maison militaire. »

huissier attaché à une institution universitaire.

personne mandatée par le Conseil municipal dont la mission est la pose des affiches municipales, appartenant à la commune.

fig. : « L'ancien testament est l'appariteur et le fourrier, et le préparateur et l'annonciateur du nouveau testament. »

vergeure

chacun des fils de laiton, très serrés et parallèles, dont l'ensemble constitue une sorte de toile métallique destinée à retenir la pâte dans la fabrication du papier à la main.

chacun des fils de laiton, très serrés et parallèles, dont l'ensemble constitue une sorte de toile métallique destinée à retenir la pâte dans la fabrication du papier à la main.marque laissée par ces fils. « Les vergeures sont horizontales, les pontuseaux verticaux. »

le papier vergé est un papier où les vergeures (et les pontuseaux) sont visibles.

percale

(fém.) tissu de coton ras, très fin et très serré. « Chemise de percale ; manchettes de percale. Des rideaux de percale blanche. Les meubles soigneusement protégés par des housses de percale blanche, striée de minces raies rouge. »

(fém.) tissu de coton ras, très fin et très serré. « Chemise de percale ; manchettes de percale. Des rideaux de percale blanche. Les meubles soigneusement protégés par des housses de percale blanche, striée de minces raies rouge. »percaliser (hapax) : « ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, Sentant les soleils vifs percaliser leur peau. »[habits]

Livre aux sept sceaux

selon l'Apocalypse de saint Jean, livre des destinées du monde, fermé de sept sceaux, que seul l'Agneau de Dieu (Jésus-Christ) saura desceller.

L'ouverture des quatre premiers sceaux annonce la venue des quatre cavaliers de l’Apocalypse (allégories de l’Antéchrist, de la guerre, de la famine et de la pestilence).

Le cinquième sceau annonce un temps de martyre et de détresse pour les croyants.

Le sixième annonce de grands cataclysmes : tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune rouge, etc. Le sixième sceau symbolise la colère du créateur et la fin de la détresse des martyrs.

Le septième sceau est celui des sept trompettes jouées par sept anges, annonçant à leur tour sept "plaies".

La septième trompette se divise elle-même en sept fléaux, les sept coupes de la colère de Dieu, avant d'annoncer le royaume de Dieu. « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles ».

L'ouverture des quatre premiers sceaux annonce la venue des quatre cavaliers de l’Apocalypse (allégories de l’Antéchrist, de la guerre, de la famine et de la pestilence).

Le cinquième sceau annonce un temps de martyre et de détresse pour les croyants.

Le sixième annonce de grands cataclysmes : tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune rouge, etc. Le sixième sceau symbolise la colère du créateur et la fin de la détresse des martyrs.

Le septième sceau est celui des sept trompettes jouées par sept anges, annonçant à leur tour sept "plaies".

La septième trompette se divise elle-même en sept fléaux, les sept coupes de la colère de Dieu, avant d'annoncer le royaume de Dieu. « Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles ».

batellerie

industrie du transport fluvial. « La batellerie s'impose comme l'activité emblématique du marais poitevin. »

industrie du transport fluvial. « La batellerie s'impose comme l'activité emblématique du marais poitevin. »ensemble de bateaux qui servent à cette industrie.

ensemble des professionnels des transports fluviaux. Le syndicat de la batellerie.

l'Arlésienne

nouvelle d'Alphonse Daudet, extraite des Lettres de mon moulin, dont est tiré un mélodrame mis en musique par Georges Bizet en 1872.

Frédéri, garçon de bonne famille, est amoureux fou d'une jeune fille de la ville d'Arles, rencontrée aux arènes. Ses parents consentent au mariage jusqu'à ce que le gardian Litifio, amant jaloux, leur révèle sa liaison avec leur future belle-fille. Frédéri doit renoncer au mariage, mais ne peut oublier l'Arlésienne et finit par se donner la mort.

L'Arlésienne, dans sa thématique d'amour fatal et de mort, évoque déjà Carmen.

par ext.: chose dont on se préoccupe beaucoup, mais qui n'apparaît jamais. En effet, bien qu'au centre de l'intrigue, l'Arlésienne n'apparaît jamais sur la scène.

Frédéri, garçon de bonne famille, est amoureux fou d'une jeune fille de la ville d'Arles, rencontrée aux arènes. Ses parents consentent au mariage jusqu'à ce que le gardian Litifio, amant jaloux, leur révèle sa liaison avec leur future belle-fille. Frédéri doit renoncer au mariage, mais ne peut oublier l'Arlésienne et finit par se donner la mort.

L'Arlésienne, dans sa thématique d'amour fatal et de mort, évoque déjà Carmen.

par ext.: chose dont on se préoccupe beaucoup, mais qui n'apparaît jamais. En effet, bien qu'au centre de l'intrigue, l'Arlésienne n'apparaît jamais sur la scène.

étiologie

discipline qui a pour objet la recherche des causes. « L'étiologie et l'épistémologie d'Aristote. »

étude des causes des maladies; ces causes elles-mêmes. L'étiologie des septicémies, de la tuberculose; l'étiologie des névroses; une maladie d'étiologie inconnue ; l'étiologie du cancer. « Il traîne un violent rhume de cerveau et ne se lasse pas d'en esquisser l'étiologie : "Nous habitons dans un trou. La maison est mal exposée". »

étude des causes des maladies; ces causes elles-mêmes. L'étiologie des septicémies, de la tuberculose; l'étiologie des névroses; une maladie d'étiologie inconnue ; l'étiologie du cancer. « Il traîne un violent rhume de cerveau et ne se lasse pas d'en esquisser l'étiologie : "Nous habitons dans un trou. La maison est mal exposée". »

oppidum

ville fortifiée; fortification généralement située sur une hauteur à l'époque romaine et gallo-romaine. « À l'époque gauloise, le quartier de Fourvière, qui domine la ville, avait été aménagé en oppidum. » « La commune d'Opio (Alpes-Maritimes) tient son nom de l'oppidum qui s'y dressait autrefois, »

ville fortifiée; fortification généralement située sur une hauteur à l'époque romaine et gallo-romaine. « À l'époque gauloise, le quartier de Fourvière, qui domine la ville, avait été aménagé en oppidum. » « La commune d'Opio (Alpes-Maritimes) tient son nom de l'oppidum qui s'y dressait autrefois, »heaume

casque enveloppant la tête et le visage, muni d'ouvertures pour les yeux, que portaient les hommes d'armes au Moyen Âge.

palangrotte

petite ligne à main à plusieurs hameçons, utilisée surtout en Méditerranée. « Le capitaine jette l'ancre et fait dérouler les palangrottes. »

petite ligne à main à plusieurs hameçons, utilisée surtout en Méditerranée. « Le capitaine jette l'ancre et fait dérouler les palangrottes. »guêpier

nid de guêpes.

situation difficile, affaire fâcheuse, piège.

situation difficile, affaire fâcheuse, piège.

probe

d'une honnêteté stricte, irréprochable (=qui fait preuve de probité). Commerçant probe; être probe en affaires. « C'est un homme probe jusqu'à la rigidité, et qui jusqu'à présent a rempli tous ses engagements avec une parfaite exactitude. »

avanie

vexation que les Turcs du Levant faisaient subir notamment aux chrétiens pour leur confisquer de l'argent. « J'avais été prévenu de ne me laisser jamais plaisanter par ces Turcs, si je ne voulais m'exposer à mille avanies. »

affront public. Essuyer, subir une avanie. Faire une avanie sanglante à qqn. « Ce refus est pour moi l'avanie suprême. »

affront public. Essuyer, subir une avanie. Faire une avanie sanglante à qqn. « Ce refus est pour moi l'avanie suprême. »

apologue

court récit en prose ou en vers, dont on tire une instruction morale. Ex : fables du grec Esope (fondateur du genre), fables de La Fontaine.

avunculaire

qui appartient, qui a rapport à l'oncle ou à la tante. Amour, indulgence, sagesse avunculaire. « Nous passâmes une agréable semaine sous le modeste toit avunculaire. »

qui appartient, qui a rapport à l'oncle ou à la tante. Amour, indulgence, sagesse avunculaire. « Nous passâmes une agréable semaine sous le modeste toit avunculaire. »avunculat : institution sociale selon laquelle le rôle de l'oncle maternel est plus important que celui du père.

anglaise

boucle de cheveux allongés. « De longues anglaises encadraient ses joues de leurs spirales d'or. » « Soudain elle tourna la tête, faisant danser ses jolies anglaises blondes. »

boucle de cheveux allongés. « De longues anglaises encadraient ses joues de leurs spirales d'or. » « Soudain elle tourna la tête, faisant danser ses jolies anglaises blondes. »lordose

cambrure du bas de la colonne vertébrale (=creux des reins).

cambrure du bas de la colonne vertébrale (=creux des reins). cez les mammifères femelles non-primates, la lordose est un réflexe sexuel (l'augmentation de la courbure du dos facilitant la copulation).

la lordose devient pathologique lorsqu'elle est excessive (=hyperlordose).

victoire à la Pyrrhus

[p allus. au roi Pyrrhus 1er d'Épire, qui vainquit les Romains, mais dont l'armée fut décimée] victoire obtenue au prix de lourdes pertes. « Une victoire oui, mais une victoire à la Pyrrhus, qui fragilise dangereusement la démocratie. »

venaison

chair de gibier. Morceau, tranche de venaison; plat, repas de venaison. « Un énorme pâté de venaison. »

chair de gibier. Morceau, tranche de venaison; plat, repas de venaison. « Un énorme pâté de venaison. »haute venaison : chair de gros gibier (cerf, chevreuil, sanglier).

basse venaison : chair de petit gibier (lièvre, lapin). « La chair dont on se nourrit dans les châteaux n'est pas celle des bêtes d'élevage, mais la venaison, haute ou basse. »

sauce venaison (=sauce grand veneur) : sauce pour gibier dont la plus classique est une poivrade additionnée de crème fraîche et de gelée de groseille.

p. anal. [p. réf. à l'odeur forte du gibier] « Le camembert et son fumet de venaison. »

p. métaph.: « cette littérature est sans intérêt, si l'on en excepte ses romans : des venaisons enfin aptes à satisfaire mon appétit. »

nictation

clignotement des paupières, normal chez les animaux aux yeux à membrane nictitante et pathologique chez l'homme. Tic de nictation.

tic consistant en un clignotement trop fréquent des paupières.

tic consistant en un clignotement trop fréquent des paupières.

quantophrénie

péj.: tendance à quantifier systématiquement les phénomènes sociaux et humains, dans l'idée que tout peut être mesuré et exprimé en chiffres. Cette approche peut mener à une vision réductrice de la réalité, où les aspects qualitatifs, subjectifs ou complexes sont négligés. « La quantophrénie que nous voyons s'étaler dans les revues des sciences sociales. » « L’obsession quantophrénique – la mesure exacerbée de toutes les activités humaines – masque les incertitudes du monde qui vient. »

pernocter

passer la nuit. « Le troupeau rentre à l'aube, après avoir pernocté dans la forêt. »

passer la nuit. « Le troupeau rentre à l'aube, après avoir pernocté dans la forêt. »cornecul

absurde, ridicule, comique. « Une histoire de cornecul qui fit beaucoup rire aux dépens du maître des Lieux. »

précambrien

ère géologique la plus ancienne, qui s’étend de la formation de la Terre, il y a environ 4,56 milliards d’années, à l’émergence d’une abondante faune d’animaux à coquilles rigides qui marque, il y a 542 millions d'années, l’entrée dans l’ère paléozoïque et sa première période, le Cambrien. « Fossiles datant du précambrien. » « L'ensemble de la vie de la terre y est subdivisé en cinq ères: Précambrien, Primaire, Secondaire, Tertiaire et Quaternaire (anthropozoïque). »

ère géologique la plus ancienne, qui s’étend de la formation de la Terre, il y a environ 4,56 milliards d’années, à l’émergence d’une abondante faune d’animaux à coquilles rigides qui marque, il y a 542 millions d'années, l’entrée dans l’ère paléozoïque et sa première période, le Cambrien. « Fossiles datant du précambrien. » « L'ensemble de la vie de la terre y est subdivisé en cinq ères: Précambrien, Primaire, Secondaire, Tertiaire et Quaternaire (anthropozoïque). »anuptaphobie

[préfixe lat. a + nuptiae, noces + gr. phóbos, phobie] peur de rester célibataire. « Souffrez-vous d'anuptaphobie, cette peur panique du célibat ? »

rabla

[argot, issu de l'arabe] héroïne (cf 'meumeu', 'brown sugar', 'slow', 'cassonade')

halitose

mauvaise haleine. « La première cause d'halitose reste un problème d'hygiène bucco-dentaire. »

hajj

mot arabe signifiant "aller vers", "pèlerinage". Il désigne le grand pèlerinage à La Mecque, pendant le dernier mois de l'année musulmane.

contrairement au hajj, la "oumra" (petit pèlerinage) peut se faire tous les autres mois de l'année.

contrairement au hajj, la "oumra" (petit pèlerinage) peut se faire tous les autres mois de l'année.

substantifique moelle

partie la plus riche en substance, élément le plus important (=essentiel, quintessence). Tirer,

extraire la substantifique moelle de qch. « Ferdinand ne lit qu'un journal, toujours le même. Il sait le lire, il sait en extraire toute la moelle substantifique. » « Un guide clair et concis pour découvrir la substantifique moelle de la ville. »

fig.: « de quoi vit-on? je vous le demande. De l'air du temps bien sûr... mais plus capitalement de cette substantifique moelle qu'est le fric. »

extraire la substantifique moelle de qch. « Ferdinand ne lit qu'un journal, toujours le même. Il sait le lire, il sait en extraire toute la moelle substantifique. » « Un guide clair et concis pour découvrir la substantifique moelle de la ville. »

fig.: « de quoi vit-on? je vous le demande. De l'air du temps bien sûr... mais plus capitalement de cette substantifique moelle qu'est le fric. »

rédimer

dr.: racheter une obligation par le versement d'une contribution. « Se rédimer du servage. »

racheter par son sacrifice le genre humain. « Dieu fuyard, Dieu muet! Tu devais rédimer les hommes et tu n'as rien racheté. »

racheter, sauver. « Le bourgeois, le réprouvé absolu qu'aucun holocauste ne rédime. »

obtenir, en contrepartie d'une bonne conduite ou de sacrifices, le pardon de ses fautes ou de ses erreurs. « Il lui en a coûté tant pour se rédimer des poursuites qu'on exerçait contre lui. »

racheter par son sacrifice le genre humain. « Dieu fuyard, Dieu muet! Tu devais rédimer les hommes et tu n'as rien racheté. »

racheter, sauver. « Le bourgeois, le réprouvé absolu qu'aucun holocauste ne rédime. »

obtenir, en contrepartie d'une bonne conduite ou de sacrifices, le pardon de ses fautes ou de ses erreurs. « Il lui en a coûté tant pour se rédimer des poursuites qu'on exerçait contre lui. »

proctologue

médecin spécialisé dans les affections du rectum et de l'anus.

écailler

enlever les écailles de. Écailler un poisson.

enlever les écailles de. Écailler un poisson.p. anal.: (faire) se détacher en petites plaques. Le vernis s'écaille. « Une cabane métallique que la pluie et l'embrun écaillent au fil des ans. »

écailler des huîtres = les ouvrir.

pers. dont le travail consiste à ouvrir et à vendre des huîtres, des coquillages. « Une écaillère ravissante ouvrait des coquillages aux touristes. »

pérégrin

[Dr rom.] qui concerne l'étranger libre. Droit pérégrin, cités pérégrines.

étranger libre. « Les pérégrins de l'Empire romain. »

p. ext., litt.: voyageur, nomade, étranger ; pèlerin. « Il ne voulut s'y rendre qu'à pied, toujours en pérégrin. » « Ma vie pérégrine. »

pérégrinal : relatif au déplacement, au voyage. « L'homme est un être en devenir, pérégrinal. La croyance est consolidation de son être. »

étranger libre. « Les pérégrins de l'Empire romain. »

p. ext., litt.: voyageur, nomade, étranger ; pèlerin. « Il ne voulut s'y rendre qu'à pied, toujours en pérégrin. » « Ma vie pérégrine. »

pérégrinal : relatif au déplacement, au voyage. « L'homme est un être en devenir, pérégrinal. La croyance est consolidation de son être. »

palan

appareil formé de plusieurs poulies utilisé pour soulever des charges lourdes et, sur les navires, exécuter certaines manoeuvres (ex: border les voiles).

appareil formé de plusieurs poulies utilisé pour soulever des charges lourdes et, sur les navires, exécuter certaines manoeuvres (ex: border les voiles).mar.: livraison sous palan : livraison dont les frais d'embarquement ou de débarquement sont à la charge du vendeur ou du transporteur.

palanquée

quantité de poissons déchargés d'un chalutier, ou de marchandises chargées ou déchargées d'un bateau.

groupe de plongeurs qui effectue une plongée sous la conduite d'un moniteur : le guide de palanquée.

fatma

femme arabe (généralement au foyer) : « la fatma me fait signe de venir, de monter dans son gourbi. Elle va me faire les lignes de la main... »

pasionaria

[p.réf. à Dolorès Ibarruri, héroïne de la guerre civile espagnole] femme qui se passionne pour une cause, une idée, et dont l'exemple et l'éloquence agissent sur les foules. « Winnie Mandela, la pasionaria de la lutte contre l'apartheid. » « Raquel Garrido, l'impulsive pasionaria de la France Insoumise. » « Brigitte Bardot, la pasionaria de la cause animale. »

[p.réf. à Dolorès Ibarruri, héroïne de la guerre civile espagnole] femme qui se passionne pour une cause, une idée, et dont l'exemple et l'éloquence agissent sur les foules. « Winnie Mandela, la pasionaria de la lutte contre l'apartheid. » « Raquel Garrido, l'impulsive pasionaria de la France Insoumise. » « Brigitte Bardot, la pasionaria de la cause animale. »hauturier

relatif à la haute mer. Flotte, pêche hauturière; pêcheur, pilote hauturier. « Si la navigation au large, ou navigation hauturière, présente bien des dangers, la navigation près des côtes, ou côtière, est plus périlleuse encore. »

relatif à la haute mer. Flotte, pêche hauturière; pêcheur, pilote hauturier. « Si la navigation au large, ou navigation hauturière, présente bien des dangers, la navigation près des côtes, ou côtière, est plus périlleuse encore. »pilastre

pilier plat adossé à un mur ou engagé dans celui-ci. Il est dit cannelé lorsqu'il comporte des rainures verticales.

pilier plat adossé à un mur ou engagé dans celui-ci. Il est dit cannelé lorsqu'il comporte des rainures verticales.(tout) son soûl

à satiété, en suffisance (=son content). Manger, consommer, dormir, rire tout son soûl. « Enfin je suis libre ! Je peux boire et manger tout mon soûl. » « L'été ne faisait que commencer, j'étais loin d'avoir mon soûl de soleil et de mer. » « J'en ai plus que mon soûl de vos brimades. »

à son saoul : « enfin, dit-il, je vais m'embêter à mon saoûl, tranquillement. »

à son saoul : « enfin, dit-il, je vais m'embêter à mon saoûl, tranquillement. »

bourrelier

pers. qui fabrique, répare, vend les harnais des chevaux et des bêtes de somme, ainsi que certains articles en cuir (ceintures, sacs, intérieurs de voitures, etc.). Un sellier-bourrelier. « Acheter des harnais chez un bourrelier. » « C'était au seuil d'une boutique de bourrelier, où pendaient des harnais et des licous. »

pers. qui fabrique, répare, vend les harnais des chevaux et des bêtes de somme, ainsi que certains articles en cuir (ceintures, sacs, intérieurs de voitures, etc.). Un sellier-bourrelier. « Acheter des harnais chez un bourrelier. » « C'était au seuil d'une boutique de bourrelier, où pendaient des harnais et des licous. »bourrellerie : techniques, métier, commerce du bourrelier. Apprendre la bourrellerie. Ouvrir une bourrellerie.

glitch

un glitch ("pépin" en anglais) est un dysfonctionnement d'un matériel ou logiciel informatique dû à une fluctuation dans les circuits électroniques ou une coupure de courant (interruption dans l'alimentation électrique).

Par extension, un glitch désigne tout type de problème en informatique, hardware et software (=bug).

Par extension, un glitch désigne tout type de problème en informatique, hardware et software (=bug).

commisération

sentiment de compassion, en présence des malheurs d'autrui. Élan de commisération.

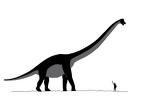

sauropodes

famille de dinosaures du Secondaire regroupant les plus grands animaux terrestres découverts à ce jour (sauroposéidon, brachiosaure, diplodocus).

famille de dinosaures du Secondaire regroupant les plus grands animaux terrestres découverts à ce jour (sauroposéidon, brachiosaure, diplodocus).