Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

fouta

pièce d'étoffe portée autour des reins par les femmes arabes. « Les reins sanglés d'une fouta à couleurs vives. »

pièce d'étoffe portée autour des reins par les femmes arabes. « Les reins sanglés d'une fouta à couleurs vives. »la fouta se porte aussi en turban, en caleçon ou sur le dos.

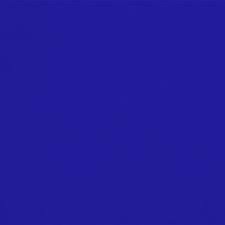

bleu Klein

nuance de bleu profond et intense, très pure, célèbre pour son éclat mat et velouté. Elle a été inventée et déposée sous la marque International Klein Blue (IKB) par l'artiste français Yves Klein (1928-1962), qui l'a utilisée de manière exclusive dans une grande partie de ses œuvres monochromes.

nuance de bleu profond et intense, très pure, célèbre pour son éclat mat et velouté. Elle a été inventée et déposée sous la marque International Klein Blue (IKB) par l'artiste français Yves Klein (1928-1962), qui l'a utilisée de manière exclusive dans une grande partie de ses œuvres monochromes.« Entre 1960 et 1961, Yves Klein a peint quinze monochromes en bleu IKB, dont l'un des plus célèbres, IKB 3, est exposé au centre Georges-Pompidou à Paris. »

plénipotentiaire

personnalité munie des pleins pouvoirs pour accomplir au nom d'un État une mission déterminée, négocier, signer un traité. « L'ambassadeur plénipotentiaire de France au Québec. » « Ministre plénipotentiaire : représentant de l'État auprès d'un autre État, grade le plus élevé de la carrière diplomatique. »

p. anal.: « Elle nous laisse faire, un sourire entendu de plénipotentiaire au coin des lèvres : elle sait qu'elle a gagné. » « Elle redevint la plénipotentiaire de tous les plaisirs. »

p. anal.: « Elle nous laisse faire, un sourire entendu de plénipotentiaire au coin des lèvres : elle sait qu'elle a gagné. » « Elle redevint la plénipotentiaire de tous les plaisirs. »

obduration

littér.: endurcissement intérieur, fait de devenir insensible, intraitable. « Ce magistrat se distingue par son obduration. »

Diogène

pers. dont le cynisme et la sobriété sont comparables à ceux de Diogène, philosophe grec, fondateur de l'école cynique. « Un nouveau Diogène qui va, la lanterne à la main, cherchant un reste de moralité dans ce monde corrompu. » « Il comprit la manœuvre de l'édile et refusa son aide, tel un Diogène répondant à Alexandre : "Ôte-toi de mon soleil". »

pers. dont le cynisme et la sobriété sont comparables à ceux de Diogène, philosophe grec, fondateur de l'école cynique. « Un nouveau Diogène qui va, la lanterne à la main, cherchant un reste de moralité dans ce monde corrompu. » « Il comprit la manœuvre de l'édile et refusa son aide, tel un Diogène répondant à Alexandre : "Ôte-toi de mon soleil". »diogénique : qui appartient ou est relatif à Diogène. Cynisme diogénique. Lanterne diogénique.

syndrome de Diogène : trouble du comportement conduisant à des conditions de vie négligées et au besoin ascétique d'une absence totale d'objets, ou au contraire à l'accumulation compulsive (syllogomanie).

afflictif

qui frappe directement la personne physique du condamné (≠ peine (seulement) infamante). « Peine afflictive et infamante. » « La dégradation civique est une peine infamante, mais non afflictive. » « Le meurtre est puni d'une peine afflictive et infamante pouvant aller jusqu'à la peine de mort. »

apagogie

raisonnement par lequel on démontre la vérité d'une proposition en prouvant l'impossibilité ou l'absurdité de la proposition contraire (= raisonnement par l’absurde). Ex: « Il est debout sur ses deux jambes, donc il n'est pas paraplégique. » « L'intelligence, c'est pas sorcier, il suffit de penser à une connerie et de dire l'inverse. » (Coluche)

apagogique = par l'absurde. Raisonnement, méthode apagogique.

apagogique = par l'absurde. Raisonnement, méthode apagogique.

poupard

nourrisson bien portant, gros et joufflu.

nourrisson bien portant, gros et joufflu. [fig., arg.] nourrir le poupard : préparer de longue main une affaire, combiner un vol, un cambriolage. « C'est un petit poupard, que moi et ma femelle nous nourrissions depuis deux mois, et qui ne demande qu'à marcher. »

poupée représentant un bébé (=poupon, baigneur).

p. anal.: pers. physique replet, au visage rond, rose, semblable à celui d'un bébé. « De gros poupards bouffis. » « Un gars d'Alsace, blond, yeux bleu, poupard. »

p. méton.: air, visage poupard. « Une figure joviale et épanouie, aux traits poupards. »

gravide

femelle pleine ; femme enceinte (du lat. graviditas, grossesse). « Les femelles gravides sont plus craintives. » « Les femmes gravides bénéficient de mesures de protection. »

femelle pleine ; femme enceinte (du lat. graviditas, grossesse). « Les femelles gravides sont plus craintives. » « Les femmes gravides bénéficient de mesures de protection. »état gravide = gravidation = grossesse.

utérus gravide = dans lequel se développe un embryon ou un fœtus.

gravidique : qui concerne la grossesse, qui se produit au cours de la grossesse. Vomissements gravidiques.

capiteux

qui monte à la tête, qui produit une certaine ivresse. « Vin capiteux. »

qui excite, qui trouble les sens. « Femme capiteuse, charme capiteux. »

qui excite, qui trouble les sens. « Femme capiteuse, charme capiteux. »

uberisation

adoption d’un modèle de commerce consistant à mettre des ressources à disposition des clients depuis leurs smartphones, à tout moment et sans délai, pour un prix réduit par rapport au modèle classique. « Amazon réfléchit à une "uberisation" de ses livraisons : n'importe qui pourra devenir livreur de colis. » « Les entreprises qui tiennent le marché n'ont qu'une peur : celle de se faire "ubériser". »

adoption d’un modèle de commerce consistant à mettre des ressources à disposition des clients depuis leurs smartphones, à tout moment et sans délai, pour un prix réduit par rapport au modèle classique. « Amazon réfléchit à une "uberisation" de ses livraisons : n'importe qui pourra devenir livreur de colis. » « Les entreprises qui tiennent le marché n'ont qu'une peur : celle de se faire "ubériser". »pidgin

langue composite, née du contact de l'anglais avec une langue d'Extrême-Orient. Pidgin de Chine, pidgin mélanésien. « Le système du pidgin est beaucoup plus complet que celui du sabir, son vocabulaire couvrant de nombreuses activités. »

faux-nez

pièce imitant un nez, porté en déguisement ou par un mutilé de la face.

prête-nom, personne placée à un poste pour cacher le réel décideur. « Un collectif d'étudiants gaulliste accusé d'être un faux-nez de l'extrême-droite à l'université »

identité alternative sur internet, par souci de discrétion ou dans le but de tromper, d’abuser. « Sur Wikipédia, nombreux sont les contributeurs qui ont un faux-nez. »

prête-nom, personne placée à un poste pour cacher le réel décideur. « Un collectif d'étudiants gaulliste accusé d'être un faux-nez de l'extrême-droite à l'université »

identité alternative sur internet, par souci de discrétion ou dans le but de tromper, d’abuser. « Sur Wikipédia, nombreux sont les contributeurs qui ont un faux-nez. »

imperium

pouvoir suprême détenu par certains magistrats romains. « Rome envoyait un de ses citoyens dans un pays [...] et conférait à ce citoyen l'imperium. »

pouvoir de commandement du juge, par opposition à la iurisdictio, pouvoir de dire le droit.

p. anal.: « Face à l'imperium du moindre coût, on optimise la chaîne de production. »

pouvoir de commandement du juge, par opposition à la iurisdictio, pouvoir de dire le droit.

p. anal.: « Face à l'imperium du moindre coût, on optimise la chaîne de production. »

caroncule

petite excroissance non pathologique de chair.

petite excroissance non pathologique de chair.caroncule lacrymale : excroissance située dans l'angle interne de l'oeil, visible à l'oeil nu. « Il s'essuie la caroncule, où ne perle aucune larme. »

excroissance de chair située sur le front, la gorge, etc. de certains oiseaux. « La caroncule charnue, de forme conique qui s'élève sur la base du bec supérieur du dindon. » « De magnifiques coqs, noirs de crête, de caroncule et d'épiderme. »

p. métaph.: « il se dit anarchiste et littérateur, en arborant quelle caroncule de dindon! »

refendre

fendre ou scier dans le sens de la longueur. Refendre du bois, de l'ardoise. Scie, hache à refendre. « Un tuyau primitif, formé d'un tronc d'arbre refendu, dont chaque moitié creusée en gouttière est chevillée. »

fendre ou scier dans le sens de la longueur. Refendre du bois, de l'ardoise. Scie, hache à refendre. « Un tuyau primitif, formé d'un tronc d'arbre refendu, dont chaque moitié creusée en gouttière est chevillée. »textile, reliure : diviser ou couper dans le sens de la longueur. Soies refendues. « La bande imprimée est refendue en deux à l'aide du massicot. »

peausserie : diviser en plusieurs épaisseurs. « On sépare le cuir en fleur et croûte à l'aide d'une machine à refendre les cuirs. »

agric.: labourer dans le même sens que précédemment, mais en faisant passer la charrue entre les sillons du premier labour. « Il se mit à genoux dans le sillon qu'il allait refendre, et fit sa prière du matin. »

datcha

En Russie, résidence secondaire à la campagne, souvent aux abords d'une grande ville. « Chaque vendredi, de Moscou à Vladivostok, les Russes n'ont qu'une idée en tête : tous à la datcha ! »

En Russie, résidence secondaire à la campagne, souvent aux abords d'une grande ville. « Chaque vendredi, de Moscou à Vladivostok, les Russes n'ont qu'une idée en tête : tous à la datcha ! »étal

table sur tréteaux ou charrette, souvent protégée par un auvent, servant à exposer les marchandises au marché. Étal de fruits et légumes, de poissonnier; vendre à l'étal. « Il faisait le tour des étals aussi lentement, aussi sérieusement que s'il avait quarante personnes à nourrir. »

table sur tréteaux ou charrette, souvent protégée par un auvent, servant à exposer les marchandises au marché. Étal de fruits et légumes, de poissonnier; vendre à l'étal. « Il faisait le tour des étals aussi lentement, aussi sérieusement que s'il avait quarante personnes à nourrir. »table haute et épaisse en bois ou en marbre où le boucher découpe la viande. Viande à l'étal. « Le boucher découpait sa viande sur l'étal. »

p. méton.: commerce de boucherie. Ouvrir un étal. Les crocs de l'étal (d'un boucher). « Cette chair lamentable pendait, comme un déchet de viande à l'étal d'un boucher. »

p. anal.: table sur laquelle on découpe la morue à bord des navires morutiers.

spécisme

hiérarchisation des espèces établissant la supériorité de l'homme sur l'animal. « C’est par analogie avec le sexisme que le spécisme a été défini en 1970 par Richard D. Ryder comme une discrimination selon l’espèce. »

p ext.: mauvais traitement, exploitation des animaux. « Stop au spécisme ! »

antispécisme : opposé au spécisme. « L’ouvrage collectif La Révolution antispéciste questionne notre rapport à l’animal et appelle à un renversement du spécisme, la discrimination fondée sur l’espèce. »

p ext.: mauvais traitement, exploitation des animaux. « Stop au spécisme ! »

antispécisme : opposé au spécisme. « L’ouvrage collectif La Révolution antispéciste questionne notre rapport à l’animal et appelle à un renversement du spécisme, la discrimination fondée sur l’espèce. »

épisser

relier un bout de cordage à un autre en entrelaçant les torons. Épisser une corde, un câble. « Les femmes, réunies au sous-sol, épissaient des cordes ou effilaient des monceaux de vieille toile. »

relier un bout de cordage à un autre en entrelaçant les torons. Épisser une corde, un câble. « Les femmes, réunies au sous-sol, épissaient des cordes ou effilaient des monceaux de vieille toile. »p. anal.: réunir deux conducteurs électriques, deux câbles métalliques, en entrelaçant leurs extrémités. « J'épisse un second fil au bout du premier pour obtenir une longueur suffisante. »

épissure : assemblage de deux cordages ou deux conducteurs électriques par entrelacement de leurs extrémités. « Raccordement effectué au moyen d'une épissure. »

somnambulique

relatif au somnambulisme. État, hyperesthésie, sommeil, crise somnambulique.

relatif au somnambulisme. État, hyperesthésie, sommeil, crise somnambulique.effectué, produit dans un état de somnambulisme. Écriture somnambulique.

qui rappelle l'état de somnambulisme, ses manifestations. « Elle s'éloigna, d'un pas somnambulique, le long des arbres dépouillés. »

somnambuliquement

dans un état de somnambulisme. « Tout son bonheur tomba, comme tombe un homme qui, parvenu somnambuliquement sur la cime d'un toit, entend une voix, avance et s'écrase sur le pavé. »

à la manière d'un somnambule (=machinalement). « Elle faisait son ouvrage machinalement, somnambuliquement. »

légitimiste

partisan de la branche aînée des Bourbons (dynastie capétienne), p. oppos. à orléaniste ou bonapartiste. « Le rejet des Bourbons a entraîné une méfiance vis-à-vis du clergé, ouvertement légitimiste. » « Le prétendant légitimiste au trône de France est Louis XX, aîné des Capétiens depuis 1989. »

partisan de la branche aînée des Bourbons (dynastie capétienne), p. oppos. à orléaniste ou bonapartiste. « Le rejet des Bourbons a entraîné une méfiance vis-à-vis du clergé, ouvertement légitimiste. » « Le prétendant légitimiste au trône de France est Louis XX, aîné des Capétiens depuis 1989. »partisan du pouvoir en place. « L'ex-ministre, légitimiste, n'a pas osé défier le président sortant. »

lupin

plante herbacée annuelle à feuilles alternes digitées dont les fleurs se dressent en longs épis coniques. Lupin blanc, bleu, jaune, bigarré. « De magnifiques lupins bleus qui rivalisent par la couleur et la splendeur avec les variétés cultivées. »

plante herbacée annuelle à feuilles alternes digitées dont les fleurs se dressent en longs épis coniques. Lupin blanc, bleu, jaune, bigarré. « De magnifiques lupins bleus qui rivalisent par la couleur et la splendeur avec les variétés cultivées. »propre au loup. « La population lupine a doublé dans cette région. »

improuver

désapprouver, blâmer. Improuver la conduite de qqn; improuver une action; jugement improuvé. « Je baissais les yeux, pour éviter de l'approuver ou de l'improuver par mon regard. »

jonchaie, jonchère

lieu où croissent des joncs. « D'immenses vols de canards passaient à faible hauteur, cherchant la première jonchaie pour s'ébrouer »

goule

vampire femelle qui, selon les superstitions orientales, dévore les cadavres dans les cimetières. « Elle me rappelait cette goule des Mille et une Nuits... »

vampire femelle qui, selon les superstitions orientales, dévore les cadavres dans les cimetières. « Elle me rappelait cette goule des Mille et une Nuits... »samovar

bouilloire en usage en Russie et dans les pays voisins, composée d'un réchaud surmonté d'une petite chaudière munie d'un robinet dans le bas, permettant de disposer en permanence d'eau bouillante pour les usages domestiques et le service du thé. « La maîtresse de la maison remplissait la théière au samovar, bouillant en face d'elle. »

bouilloire en usage en Russie et dans les pays voisins, composée d'un réchaud surmonté d'une petite chaudière munie d'un robinet dans le bas, permettant de disposer en permanence d'eau bouillante pour les usages domestiques et le service du thé. « La maîtresse de la maison remplissait la théière au samovar, bouillant en face d'elle. »sagittal

anat.: qui est en forme de flèche (du latin "sagitta", flèche).

anat.: qui est en forme de flèche (du latin "sagitta", flèche).plan sagittal = plan perpendiculaire au plan vu de face, suivant la direction d'une flèche tirée par l'observateur. « Le plan sagittal, ou plan de symétrie du corps, est à la fois perpendiculaire aux plans transversaux et aux plans frontaux. »

caparaçon

housse que l'on met sur les chevaux dans un but ornemental ou pour les protéger (intempéries, insectes, etc.)

housse que l'on met sur les chevaux dans un but ornemental ou pour les protéger (intempéries, insectes, etc.)p métaph.: « l'imperceptible remuement de la terre, sous son caparaçon de gel ou de neige. »

caparaçonner :

couvrir d'un caparaçon. « On jette sur les reins des bêtes des couvertures blanches pour les caparaçonner. »

p. ext.: couvrir de manière originale. « En vain, on a voulu, d'un funéraire voile, caparaçonner ta gaîté. »

grège

soie grège : soie brute obtenue par le simple dévidage du cocon. « Un vêtement de soie grège. »

soie grège : soie brute obtenue par le simple dévidage du cocon. « Un vêtement de soie grège. »p. anal.: qui a la couleur écrue (à la fois grise et beige) de la soie grège. Une étoffe grège. Des chaussettes en laine grège.

écobuage

forme de défrichement où les mottes de terre et d'herbe sont retournées et brûlées pour préparer la mise en culture. « Pratique ancestrale, l'écobuage est une source majeure d'émissions de COV (composés organiques volatils). »

forme de défrichement où les mottes de terre et d'herbe sont retournées et brûlées pour préparer la mise en culture. « Pratique ancestrale, l'écobuage est une source majeure d'émissions de COV (composés organiques volatils). »débroussaillement par le feu.

écobue :

houe spéciale servant à découper les mottes de gazon ou pendant l'écobuage. « Le sol qui doit être modifié par l'écobuage est généralement divisé en plaquettes, au moyen d'une écobue. »

p. méton.: parcelle de terre soumise à l'écobuage. « Les hautes bruyères qu'on allait brûler par meules dans une gigantesque écobue de cinq cents hectares. »

plur.: produit de l'écobuage. « Toutes scories et écobues qui se peuvent émonder, brûler et jeter aux vents. »

avitailler

ravitailler. « Une vaste cité, bien gardée de fossés, abondamment avitaillée où pullulaient les marchands, les tâcherons, les artisans et les gourgandines. »

p. métaph.: pourvoir, nourrir. « Puberté, collège, solitude, snobisme... Maigres pépinières, insuffisantes à engendrer et avitailler un vice nombreux, bien assis... »

se pourvoir de vivres. « Les pêcheurs français peuvent s'avitailler et s'abriter dans tous les ports. »

p. métaph.: pourvoir, nourrir. « Puberté, collège, solitude, snobisme... Maigres pépinières, insuffisantes à engendrer et avitailler un vice nombreux, bien assis... »

se pourvoir de vivres. « Les pêcheurs français peuvent s'avitailler et s'abriter dans tous les ports. »

méhari

dromadaire de selle très rapide, dressé pour les courses.

dromadaire de selle très rapide, dressé pour les courses.méharée = randonnée à dos de méhari. « Une méharée de dix-sept jours et de 120 km dans le Sahara »

méhariste = personne qui utilise le méhari comme monture.

jovien

relatif à la planète Jupiter. Atmosphère jovienne. Champ magnétique jovien. « Saturne, Uranus et Neptune sont appelées les planètes joviennes car Jupiter est à la fois la plus grosse d'entre elles et la moins éloignée du Soleil. »

relatif à la planète Jupiter. Atmosphère jovienne. Champ magnétique jovien. « Saturne, Uranus et Neptune sont appelées les planètes joviennes car Jupiter est à la fois la plus grosse d'entre elles et la moins éloignée du Soleil. » astrol.: né sous le signe de Jupiter.

qui tient de Jupiter, qui a un caractère impérieux, dominateur (=jupitérien). « Certaines fois, il avait pris des jeunes filles dans un coup de vent jovien, qui ne laissait place à rien d'autre qu'à la gloire du rapt. »

jovicentrique : qui se rapporte au centre de la planète Jupiter. « Le mouvement jovicentrique du premier satellite de Jupiter. »

frappé d'alignement

on dit qu'une maison est frappée d'alignement lorsque l'administration souhaite s'approprier des bandes de terrain la bordant, pour l'élargissement de la voie publique par exemple. « Ces pavillons sont frappés d'alignement, ils vont disparaître. »

fig.: « le style Peugeot, comme frappé d'alignement, est devenu terriblement prévisible. »

fig.: « le style Peugeot, comme frappé d'alignement, est devenu terriblement prévisible. »

cantharide

coléoptère de couleur vert doré, d'aspect brillant, dégageant une odeur forte et pénétrante. « La rose du matin qu'orne la cantharide, brillante comme une émeraude. »

coléoptère de couleur vert doré, d'aspect brillant, dégageant une odeur forte et pénétrante. « La rose du matin qu'orne la cantharide, brillante comme une émeraude. »p. méton.: préparation à base de cantharides desséchées et pulvérisées, employée autrefois comme vésicant et comme aphrodisiaque. Extrait, huile, teinture de cantharide.

p. métaph.: « la jalousie, cantharide pour les nerfs exacerbés des mâles... »

placet

litt.: écrit adressé à une personne détenant un pouvoir pour lui demander justice, obtenir une grâce, une faveur (=pétition, requête). Placet apostillé; présenter un placet. « Madame rédigeait placets sur placets, pétitions sur pétitions, afin d'obtenir un bureau de tabac. »

acte de procédure comportant les références d'une affaire et l'assignation, qui est déposé au greffe d'une juridiction pour sa mise au rôle.

acte de procédure comportant les références d'une affaire et l'assignation, qui est déposé au greffe d'une juridiction pour sa mise au rôle.

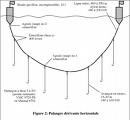

palangre

(pêche) corde ou grosse ligne à laquelle sont suspendues des lignes munies d'hameçons, qui peut reposer sur le fond ou être soutenue par des flotteurs. « Des palangres de plusieurs kilomètres de long, avec des centaines d'hameçons. »

(pêche) corde ou grosse ligne à laquelle sont suspendues des lignes munies d'hameçons, qui peut reposer sur le fond ou être soutenue par des flotteurs. « Des palangres de plusieurs kilomètres de long, avec des centaines d'hameçons. »palangrier = navire armé pour la pêche à la palangre.

oison

petit de l'oie sauvage ou domestique. « Le regard oblique d'une oie sur les sept oisons qui la suivent. »

petit de l'oie sauvage ou domestique. « Le regard oblique d'une oie sur les sept oisons qui la suivent. »se laisser plumer comme un oison = se laisser dépouiller:

oison (bridé) = jeune personne niaise, facile à mener. « Ce niais couronné, cet oison, valait-il qu'on se donnât tant de peine à gouverner pour lui son royaume? »

oisonne = jeune fille peu intelligente, sotte. « Mais, petite oisonne, à quoi cela te servirait-il de te noyer? »

oisonnerie = simplicité excessive, qui confine à la bêtise.

paralume

écran translucide ou opaque atténuant l'intensité d'une source lumineuse. « Au plafond, des tubes de néon munis de paralumes. »

écran translucide ou opaque atténuant l'intensité d'une source lumineuse. « Au plafond, des tubes de néon munis de paralumes. »[sécurité routière] dispositif de filtrage progressif de la lumière pour prévenir le risque d'éblouissement. « Les sorties du tunnel sont surplombés de paralumes en béton ajouré. »

type d'abat-jour.

limnologie

tiré du grec "limnos" : eau stagnante, étang, servant à construire les termes scientifiques en relation avec les eaux douces et stagnantes.

limnologie : science qui a pour objet l'étude de toutes les questions relatives aux eaux stagnantes (lacs, étangs, marais, ...), tant du point de vue physique que biologique.

limnophore (fém.) = mouche de taille médiocre, à abdomen allongé, vivant sur les plantes aquatiques.

limnoplancton = planton des eaux douces

limnimètre : appareil servant à mesurer le niveau des lacs, des rivières.

limnologie : science qui a pour objet l'étude de toutes les questions relatives aux eaux stagnantes (lacs, étangs, marais, ...), tant du point de vue physique que biologique.

limnophore (fém.) = mouche de taille médiocre, à abdomen allongé, vivant sur les plantes aquatiques.

limnoplancton = planton des eaux douces

limnimètre : appareil servant à mesurer le niveau des lacs, des rivières.

caténaire

qui, à l'aide d'un câble porteur, maintient dans une position parallèle à la voie le câble qui alimente en électricité la locomotive. « Suspension, ligne caténaire. »

qui, à l'aide d'un câble porteur, maintient dans une position parallèle à la voie le câble qui alimente en électricité la locomotive. « Suspension, ligne caténaire. »la caténaire = câble conducteur avec sa suspension. « Transport de courant par la caténaire. »

cattleya

orchidée d'Amérique tropicale, aux très grandes et belles fleurs. « Odette tenait à la main un bouquet de cattleyas. »

orchidée d'Amérique tropicale, aux très grandes et belles fleurs. « Odette tenait à la main un bouquet de cattleyas. »grabat

lit rudimentaire fait principalement de sangles; mauvais lit. Il git sur un grabat. « Ils n'ont qu'un pauvre grabat ».

monôme

[arg. des grandes écoles] cortège en file indienne (les mains généralement sur les épaules de la personne qui précède) organisé par les étudiants en certaines circonstances, notamment après les examens. Un monôme d'étudiants. « Les élèves royalistes montaient en monôme vers la place Clichy. »

en monôme : à la queue leu-leu.

en monôme : à la queue leu-leu.

brocher

coudre et encoller les feuillets d'un livre de manière à obtenir une reliure rapide et peu coûteuse. Brocher un livre, un ouvrage, un volume. « Je recommande que le prospectus de la traduction soit cousu et broché avec le livre, et non feuille volante comme on l'a fait. »

fig., fam. exécuter à la hâte ou sans soin. « Un mauvais élève qui broche ses devoirs. » « Nous nous amusions à lui brocher des bouts d'articles et à lui improviser des quatrains. »

enfoncer des clous pour ferrer un cheval. « Le brochoir est le marteau à ferrer, avec lequel on broche les clous à travers les trous du fer. »

p. métaph. [l'obj. désigne un cheval] piquer des éperons. « Brochant des talons les flancs de son cheval, il disparut parmi l'ombre des pins. »

vx. fixer avec une broche ou enfoncer une broche.

[p. réf. à la tige qui sert à recevoir la bobine] tisser une étoffe suivant un procédé qui permet de faire apparaître des dessins en relief sur le fond uni. Brocher d'or, d'argent, de soie (une étoffe, un tissu). Étendard broché des armoiries de la ville.

p. métaph. « Ces relations avec autrui ne faisaient que brocher sur la trame de sa vie profonde. »

p. métaph., iron.: venir en surcroît. « Des gens entassés les uns sur les autres, les femmes au-dessous, les hommes en travers, les vieux dans un filet et les moutards brochant sur le tout. »

fig., fam. exécuter à la hâte ou sans soin. « Un mauvais élève qui broche ses devoirs. » « Nous nous amusions à lui brocher des bouts d'articles et à lui improviser des quatrains. »

enfoncer des clous pour ferrer un cheval. « Le brochoir est le marteau à ferrer, avec lequel on broche les clous à travers les trous du fer. »

p. métaph. [l'obj. désigne un cheval] piquer des éperons. « Brochant des talons les flancs de son cheval, il disparut parmi l'ombre des pins. »

vx. fixer avec une broche ou enfoncer une broche.

[p. réf. à la tige qui sert à recevoir la bobine] tisser une étoffe suivant un procédé qui permet de faire apparaître des dessins en relief sur le fond uni. Brocher d'or, d'argent, de soie (une étoffe, un tissu). Étendard broché des armoiries de la ville.

p. métaph. « Ces relations avec autrui ne faisaient que brocher sur la trame de sa vie profonde. »

p. métaph., iron.: venir en surcroît. « Des gens entassés les uns sur les autres, les femmes au-dessous, les hommes en travers, les vieux dans un filet et les moutards brochant sur le tout. »

nœud gordien

nœud inextricable qui attachait le joug au timon du char du roi de Phrygie, Gordias. (La domination du monde était promise à celui qui le dénouerait. Alexandre le trancha.)

par métaph.: problème inextricable, finalement résolu par une action brutale. « Trancher le nœud gordien. »

par métaph.: problème inextricable, finalement résolu par une action brutale. « Trancher le nœud gordien. »

nuit du doute

nuit au cours de laquelle est fixée la date du début du Ramadan, d'après l'observation du croissant lunaire.

hune

plate-forme intermédiaire dans les mâts des navires, utilisée notamment pour exécuter des travaux dans la mâture. C'est le poste le plus habituel pour les gabiers (la hune portait autrefois le nom de "gabie"). « Le petit havre était endormi. Quelques navires y étaient mouillés, cargues sur vergues, hunes capelées, et sans fanaux. »

plate-forme intermédiaire dans les mâts des navires, utilisée notamment pour exécuter des travaux dans la mâture. C'est le poste le plus habituel pour les gabiers (la hune portait autrefois le nom de "gabie"). « Le petit havre était endormi. Quelques navires y étaient mouillés, cargues sur vergues, hunes capelées, et sans fanaux. »grande hune = hune du grand mât.

hune de tir = tourelle de direction de tir d'un navire de guerre installée au sommet d'un mât.

mât de hune = mât placé au-dessus de la hune. « Le brick s'était fièrement redressé, quoiqu'il eût perdu son petit mât de hune dans la bourrasque. »

cafre

qui habite la Cafrerie (partie de l'Afrique australe) ou qui en est originaire. Berger, sorcier cafre. Langue cafre. « Le peuple zoulou, comme presque tous les peuples cafres de la région, est issu de la vaste famille des Bantous. »

qui habite la Cafrerie (partie de l'Afrique australe) ou qui en est originaire. Berger, sorcier cafre. Langue cafre. « Le peuple zoulou, comme presque tous les peuples cafres de la région, est issu de la vaste famille des Bantous. »péj.: Africain originaire d’Afrique australe. « Sa peau étrangement claire pour un Cafre. »