Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

disruptif

[en parlant d'une décharge électrique] qui se produit avec soudaineté et s'accompagne d'une étincelle.Force disruptive, phénomène disruptif.

[en parlant d'une décharge électrique] qui se produit avec soudaineté et s'accompagne d'une étincelle.Force disruptive, phénomène disruptif.littér.: qui tend à une rupture. « L'Internet est plus disruptif que de l'imprimerie, l'électrification et l'industrialisation combinées. »

monnaie

"monnaie" vient du nom de la déesse romaine Juno Moneta (Junon "mère des muses"), car c'est dans son temple que les Romains avaient installé un atelier pour frapper les deniers de l'Empire.

"monnaie" vient du nom de la déesse romaine Juno Moneta (Junon "mère des muses"), car c'est dans son temple que les Romains avaient installé un atelier pour frapper les deniers de l'Empire.cote

montant de la cotisation imposée à chaque contribuable (=quote-part). Cote d'impôt ; payer sa cote.

montant de la cotisation imposée à chaque contribuable (=quote-part). Cote d'impôt ; payer sa cote.p méton., litt.: contribuable. « Un impôt équitable, qui sollicite chaque cote en fonction de ses capacités. »

appréciation de la valeur de qqn ou qqch. La cote des voitures d'occasion.

« cote mal taillée »

compte arrêté approximativement.

fig.: compromis. Faire une cote mal taillée. « Une cote mal taillée qui, sans léser quiconque, ne satisfait personne. » « La ministre estime que le retrait des troupes de cette région est une cote mal taillée extrêmement dangereuse. »

menorah

chandelier à sept branches des Hébreux, symbolisant la présence divine et la lumière spirituelle.

chandelier à sept branches des Hébreux, symbolisant la présence divine et la lumière spirituelle.Les juifs célèbrent Hanouccah en allumant la menorah pendant huit jours, en commémoration du "miracle de la fiole d'huile" (une petite fiole d'huile pure aurait suffi à entretenir pendant huit jours la flamme de la menorah).

embrèvement

évidement pratiqué dans une pièce qui en soutient une autre. « Embrèvement pour recevoir une tête de vis. »

évidement pratiqué dans une pièce qui en soutient une autre. « Embrèvement pour recevoir une tête de vis. »thuya

conifère ornemental voisin du cyprès, aux rameaux aplatis, couverts d'écailles foliaires, et aux très petits cônes. Thuya géant; thuya d'Occident; allée, haie de thuyas.

conifère ornemental voisin du cyprès, aux rameaux aplatis, couverts d'écailles foliaires, et aux très petits cônes. Thuya géant; thuya d'Occident; allée, haie de thuyas.bois de ce conifère, recherché en ébénisterie pour son grain serré et sa couleur brune mouchetée. Boîte à bijoux en thuya.

palindrome

lisible de gauche à droite et de droite à gauche. Mot palindrome : « ressasser ». Phrase palindrome : « Ésope reste ici et se repose. »

treillage

assemblage de lattes ou d'échalas posés parallèlement ou croisés en losanges, formant des berceaux ou des palissades destinés à supporter des plantes grimpantes (= treille, treillis). Treillage d'espalier, de tonnelle. « Ces petits jardins des faubourgs où l'on boit de la bière sous des treillages de houblons semés de roses. »

assemblage de lattes ou d'échalas posés parallèlement ou croisés en losanges, formant des berceaux ou des palissades destinés à supporter des plantes grimpantes (= treille, treillis). Treillage d'espalier, de tonnelle. « Ces petits jardins des faubourgs où l'on boit de la bière sous des treillages de houblons semés de roses. »p. anal.: assemblage de plantes dont les tiges s'entrecroisent en poussant (=treillis). « Un capricieux treillage de tiges dans les entrelacs duquel s'ouvraient des fleurs colorées. »

p. ext.: assemblage ajouré de lattes de bois ou réseau de fil de fer imitant les mailles d'un filet, utilisé pour clore un lieu ou fermer une ouverture. Cage, volière en treillage. « Un poulailler entouré d'un treillage en fil de fer. »

p. anal.: assemblage ou entrecroisement de divers éléments à des fins décoratives. « Sur le mur, les reflets du treillage du balcon. »

en treillage : à la manière d'un treillage. « Les manches et le corsage sont couverts de petits rouleaux de satin disposés en treillage. »

p. métaph. « Le délicat treillage de la pluie. »

treillager : garnir d'un treillage, faire pousser sur un treillage. Treillager les murs d'un jardin, d'une cour. « Au bas du jardin, s'étendait une allée rectiligne bordée de charmilles treillagées. »

p. anal: recouvert de choses entrelacées comme les mailles d'un filet. « Hanoï et ses rues étroites, encombrées, treillagées de fils électriques. »

codex

(hist.) manuscrit consistant en un assemblage de feuilles de parchemin, de forme semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus.

(hist.) manuscrit consistant en un assemblage de feuilles de parchemin, de forme semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus.(pharm.) recueil officiel de formules de drogues et médicaments autorisés en France. Codex pharmaceutique (=pharmacopée française). « Notre codex range certaines de ces préparations parmi les cérats et d'autres parmi les pommades. »

adultérer

altérer la pureté originelle par le mélange d'éléments de moindre qualité. « Ils soutiennent que l'épicier adultère ses chocolats. » « Une beauté que rien ne vient adultérer. » « Le capitalisme exacerbe la passion du lucre, adultère et déprise l'esprit de don. » « Avec le temps, les couleurs vives des peintures s'adultèrent et perdent leur force. »

falsifier. Adultérer des médicaments; adultérer des monnaies; adultérer un texte.

falsifier. Adultérer des médicaments; adultérer des monnaies; adultérer un texte.

orangerie

lieu fermé où l'on met à l'abri les orangers et d'autres plantes craignant le froid pendant l'hiver. « Nous atteignîmes Versailles: l'orangerie et ses escaliers de marbre m'émerveillèrent. » « L'Orangerie des Tuileries, où avait lieu la vente de charité, était ornée très luxueusement pour la circonstance. »

lieu fermé où l'on met à l'abri les orangers et d'autres plantes craignant le froid pendant l'hiver. « Nous atteignîmes Versailles: l'orangerie et ses escaliers de marbre m'émerveillèrent. » « L'Orangerie des Tuileries, où avait lieu la vente de charité, était ornée très luxueusement pour la circonstance. »partie d'un jardin où sont placés les orangers lorsque le temps le permet.

synon. d'orangeraie.

laie

femelle du sanglier. « La laie fécondée part en quête d'un habitat pour sa portée. »

femelle du sanglier. « La laie fécondée part en quête d'un habitat pour sa portée. »chemin de terre percé dans une forêt, parfois assez large pour permettre le passage des voitures (=layon). Tracer, faire une laie dans une forêt. « Par quelles laies forestières passèrent-ils? »

layer

tracer une laie (dans une forêt). Layer un bois, une forêt.

marquer les arbres qu'on doit laisser debout dans un abattis.

ban

1-

proclamation publique pour ordonner, défendre qqch ou plus généralement pour porter qqch à la connaissance de tous.

proclamation du suzerain dans l'étendue de sa juridiction. Proclamer, publier un ban; faire crier, battre un ban de guerre. « Le gouverneur fit proclamer le ban de guerre dans toute l'étendue de sa juridiction. »

battre le ban des récoltes, des vendanges : publier le jour de l'ouverture des vendanges ou des récoltes sur un territoire faisant l'objet d'une administration officielle. « Le tambour de Rognes avait battu le ban des vendanges; et, le lundi matin, tout le pays fut en l'air, car chaque habitant avait sa vigne. »

battre le ban de fauchaison, de glanage, de grapillage, de moisson, etc.

p. ext: roulement de tambour qui annonce la publication. Ouvrir, fermer le ban; battre les trois bans. Le ban d'un sergent recruteur.

p. anal: applaudissements ou cris rythmés. Faire un (triple) ban à qqn. « Un ban pour l'orateur! »

bans de mariage = annonce publique, triple en principe, d'un mariage futur, par voie d'affiche à la porte de l'église, afin que toute personne connaissant un empêchement au mariage le fasse savoir. Publier le premier ban; afficher les bans; obtenir une dispense de bans.

féod.: convocation des vassaux pour partir à la guerre / p. méton: l'ensemble des vassaux convoqués. « Appeler, convoquer le ban et l'arrière-ban. »

catégorie de la population masculine d'un pays obtenue d'après des critères de validité ou d'âge. « être du (servir dans le) 1er, 2e, 3e ban; lever le 1er ban. »

2-

exil imposé à qqn par voie de proclamation (=bannissement). Mettre qqn au ban de; être au ban de; un ban pèse sur qqn.

usuel : mettre qqn/qqchn au ban de l'opinion, de l'humanité, de la société = l'exclure, le déclarer indigne de l'estime ou de la considération des autres. Cf. être, se mettre, vivre au ban de la société.

rupture de ban : crime commis par celui qui rentre dans le territoire interdit avant l'expiration de sa peine

fig.: être en rupture de ban avec la société, le monde, la famille. « Un fils de famille en rupture de ban. »

forêt mise à ban : dans les régions de haute montagne, forêt située en haut d'une pente et interdite à l'exploitation afin d'assurer une protection contre l'érosion et les avalanches. Mettre une zone à ban. « Cette petite forêt mise à ban est donc protégée depuis des siècles de toute exploitation. »

3-

arrière-ban : 1- corps des arrière-vassaux : « Jamais on n'avait vu une armée française ni si grande ni si belle. Le ban et l'arrière-ban avaient été convoqués. »

2- ensemble de personnes ayant entre elles un lien quelconque (parents, amis, etc.) « Aussi, au nom de notre chère liberté littéraire, convoquez pour lundi tout notre arrière-ban d'amis fidèles et forts. »

proclamation publique pour ordonner, défendre qqch ou plus généralement pour porter qqch à la connaissance de tous.

proclamation du suzerain dans l'étendue de sa juridiction. Proclamer, publier un ban; faire crier, battre un ban de guerre. « Le gouverneur fit proclamer le ban de guerre dans toute l'étendue de sa juridiction. »

battre le ban des récoltes, des vendanges : publier le jour de l'ouverture des vendanges ou des récoltes sur un territoire faisant l'objet d'une administration officielle. « Le tambour de Rognes avait battu le ban des vendanges; et, le lundi matin, tout le pays fut en l'air, car chaque habitant avait sa vigne. »

battre le ban de fauchaison, de glanage, de grapillage, de moisson, etc.

p. ext: roulement de tambour qui annonce la publication. Ouvrir, fermer le ban; battre les trois bans. Le ban d'un sergent recruteur.

p. anal: applaudissements ou cris rythmés. Faire un (triple) ban à qqn. « Un ban pour l'orateur! »

bans de mariage = annonce publique, triple en principe, d'un mariage futur, par voie d'affiche à la porte de l'église, afin que toute personne connaissant un empêchement au mariage le fasse savoir. Publier le premier ban; afficher les bans; obtenir une dispense de bans.

féod.: convocation des vassaux pour partir à la guerre / p. méton: l'ensemble des vassaux convoqués. « Appeler, convoquer le ban et l'arrière-ban. »

catégorie de la population masculine d'un pays obtenue d'après des critères de validité ou d'âge. « être du (servir dans le) 1er, 2e, 3e ban; lever le 1er ban. »

2-

exil imposé à qqn par voie de proclamation (=bannissement). Mettre qqn au ban de; être au ban de; un ban pèse sur qqn.

usuel : mettre qqn/qqchn au ban de l'opinion, de l'humanité, de la société = l'exclure, le déclarer indigne de l'estime ou de la considération des autres. Cf. être, se mettre, vivre au ban de la société.

rupture de ban : crime commis par celui qui rentre dans le territoire interdit avant l'expiration de sa peine

fig.: être en rupture de ban avec la société, le monde, la famille. « Un fils de famille en rupture de ban. »

forêt mise à ban : dans les régions de haute montagne, forêt située en haut d'une pente et interdite à l'exploitation afin d'assurer une protection contre l'érosion et les avalanches. Mettre une zone à ban. « Cette petite forêt mise à ban est donc protégée depuis des siècles de toute exploitation. »

3-

arrière-ban : 1- corps des arrière-vassaux : « Jamais on n'avait vu une armée française ni si grande ni si belle. Le ban et l'arrière-ban avaient été convoqués. »

2- ensemble de personnes ayant entre elles un lien quelconque (parents, amis, etc.) « Aussi, au nom de notre chère liberté littéraire, convoquez pour lundi tout notre arrière-ban d'amis fidèles et forts. »

patibulaire

qui concerne le gibet (du latin patibulum : "croix", "potence"). « Le terme de "gibet" est parfois utilisé pour désigner les fourches patibulaires destinées à exposer les cadavres des condamnés à mort dans un but de dissuasion. »

p. méton.: qui présente un aspect inquiétant, louche et peu recommandable. « Les couloirs sombres du commissariat, dans lesquels allaient et venaient des figures patibulaires. »

qui dégage une impression inquiétante ou sinistre. « Le vieux salon était patibulaire, magnifique, laid, sinistre, royal et bourgeois. »

patibulairement : d'une manière patibulaire.

p. méton.: qui présente un aspect inquiétant, louche et peu recommandable. « Les couloirs sombres du commissariat, dans lesquels allaient et venaient des figures patibulaires. »

qui dégage une impression inquiétante ou sinistre. « Le vieux salon était patibulaire, magnifique, laid, sinistre, royal et bourgeois. »

patibulairement : d'une manière patibulaire.

cacarder

[en parlant de l'oie] crier. « On entend cacarder les oies d'une basse-cour à l'autre. »

[en parlant de l'oie] crier. « On entend cacarder les oies d'une basse-cour à l'autre. »Antéchrist

Ennemi du Christ qui, selon saint Jean, doit venir s'opposer à l'avènement du Royaume de Dieu quelque temps avant la fin du Monde.

célérité

rapidité, promptitude dans l'exécution. « Les travaux ont été conduits avec célérité. » « Merci de votre célérité à me venir en aide. »

vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire.

vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire.

roué

rusé, sans scrupule, habile à tromper pour trouver son avantage. « Un petit roué, qui a abusé de votre bonté et comptait faire une excellente affaire en vous épousant. » « L'enfant en tira parti, avec la candeur rouée de ces petits êtres qui ont tendance à croire que l'univers gravite autour d'eux. »

femme expérimentée dans le domaine de l'amour. « Une rouée, une fille de vice. »

qui fait preuve d'une grande habileté dans son art. « Le plus roué de nos rimeurs. »

rouerie : moyen, procédé employé pour tromper, pour tirer un avantage; ruse malhonnête (=fourberie, intrigue). « Vous ignorez, monsieur le comte, les roueries des paysans. »

femme expérimentée dans le domaine de l'amour. « Une rouée, une fille de vice. »

qui fait preuve d'une grande habileté dans son art. « Le plus roué de nos rimeurs. »

rouerie : moyen, procédé employé pour tromper, pour tirer un avantage; ruse malhonnête (=fourberie, intrigue). « Vous ignorez, monsieur le comte, les roueries des paysans. »

écorcer

dépouiller (un arbre) de son écorce. Écorcer le bois, un chêne ; tronc, souche écorcé(e). « Des sapins gisaient à terre, et il n'y avait plus qu'à les écorcer. »

pronom.: perdre son écorce. Un arbre qui s'écorce.

dépouiller de son écorce, de son enveloppe, de sa balle (un fruit ou un grain). Écorcer le riz, du blé, une orange; écorcer une banane, une grenade.

p. anal.: enlever la superficie de qqch. « En tournant autour de la vieille masure, dont le parement est presque complètement écorcé. »

pronom.: perdre son écorce. Un arbre qui s'écorce.

dépouiller de son écorce, de son enveloppe, de sa balle (un fruit ou un grain). Écorcer le riz, du blé, une orange; écorcer une banane, une grenade.

p. anal.: enlever la superficie de qqch. « En tournant autour de la vieille masure, dont le parement est presque complètement écorcé. »

épistolaire

qui se rapporte à la correspondance, aux lettres. Échange, relation épistolaire.

escarbille

petit morceau de charbon, incomplètement brûlé, qui se mêle aux cendres ou s'échappe d'un foyer. Escarbilles incandescentes. « Des escarbilles sortaient de la cheminée de la locomotive. » « Il souffle sur les escarbilles pour raviver le feu. » « La Terre, une escarbille insignifiante dans l'univers. »

petit morceau de charbon, incomplètement brûlé, qui se mêle aux cendres ou s'échappe d'un foyer. Escarbilles incandescentes. « Des escarbilles sortaient de la cheminée de la locomotive. » « Il souffle sur les escarbilles pour raviver le feu. » « La Terre, une escarbille insignifiante dans l'univers. »parousie

retour glorieux du Christ sur terre, à la fin des temps. « Jésus ne reviendra vite que si nous l'attendons beaucoup : c'est une accumulation de désirs qui doit faire éclater la Parousie. »

p. anal.: « Le mouvement révolutionnaire a vécu dans l'attente de la fin du monde et de la parousie du Christ prolétarien. »

p. anal.: « Le mouvement révolutionnaire a vécu dans l'attente de la fin du monde et de la parousie du Christ prolétarien. »

satori

éveil soudain de l'esprit, rendu possible par la méditation zen. « Le moine nous raconta son expérience de l’Éveil, lors d’un premier satori, d’une première "illumination". »

éveil soudain de l'esprit, rendu possible par la méditation zen. « Le moine nous raconta son expérience de l’Éveil, lors d’un premier satori, d’une première "illumination". »p ext.: « J'ai eu alors un satori. C'était comme un voile qui tombait d'un coup. Depuis lors, je suis devenu libre, et je le suis resté. » « La découverte du jazz au lycée fut un satori. »

bonhomme allumette

dessin représentant un humain de façon très simple (=bonhomme bâton, stickfigure en anglais). La tête est représentée par un cercle, les membres et le torse par de simples lignes droites. « Circulation interdite, journée noire de la signalétique, les bonhommes allumette ont pris la fuite ! »

éreutophobie

crainte obsessionnelle de rougir, qui entraîne elle-même le phénomène redouté. « Mon éreutophobie est soumise à rude épreuve ! »

apostolat

mission d'un apôtre.

mission qui, comme celle d'un apôtre, demande beaucoup de zèle et d'abnégation.

mission qui, comme celle d'un apôtre, demande beaucoup de zèle et d'abnégation.

fard

[islam] désigne ce qui est obligatoire (=wajib). Par exemple, faire la prière ou jeûner pendant le Ramadan font partie du fard. « Quiconque ne respecte pas le fard s'expose au châtiment d’Allah. »

passementer

orner (un vêtement, une pièce d'ameublement) de passements, p.ext., d'une parure quelconque. « Un tablier passementé de perlures. » « Des corselets bleus tout passementés d'or. »

orner (un vêtement, une pièce d'ameublement) de passements, p.ext., d'une parure quelconque. « Un tablier passementé de perlures. » « Des corselets bleus tout passementés d'or. »p. métaph.: « Le brouillard ne persista pas tard dans la matinée, le soleil commença par user inutilement contre lui quelques flèches qui le passementèrent de brillants, puis en eurent raison. »

fig.: orner, agrémenter. « Tous les jolis dictons, proverbes ou adages, dont nos paysans de Provence passementent leurs discours ».[habits]

escapisme

[néologisme] évasion, fuite du monde réel. « Les promesses d'escapisme de la réalité virtuelle. »

saie (ou sayon)

manteau court ne dépassant pas les genoux, porté notamment par les soldats romains et gaulois. « Le fantassin espagnol, si ferme au combat avec sa saie rouge et son épée à deux tranchants. »

litt.: manteau court d'étoffe grossière de paysan ou de berger. « Une saie de peau de mouton comme celle que portent nos paysans du Danube. »

litt.: manteau court d'étoffe grossière de paysan ou de berger. « Une saie de peau de mouton comme celle que portent nos paysans du Danube. »

condominium

droit de souveraineté exercé en commun par plusieurs puissances sur un même territoire. « Les accords Sykes-Picot prévoyaient le partage du Proche-Orient entre la France et le Royaume-Uni, et un condominium franco-britannique sur la Palestine. »

p. ext: « les émissions françaises de la BBC sont passées en 1944 sous condominium franco-britannique. »

p. ext: « les émissions françaises de la BBC sont passées en 1944 sous condominium franco-britannique. »

regimber

ruer en refusant d'avancer (parlant d'un cheval). « Se laisser conduire comme un cheval et un mulet, et plus docilement encore, parce que ces animaux regimbent sous l'éperon. »

se montrer récalcitrant. « Cessez de regimber! Il regimbe contre votre complaisance. Il est inutile de regimber. »

se montrer récalcitrant. « Cessez de regimber! Il regimbe contre votre complaisance. Il est inutile de regimber. »

tartare

se dit des peuples nomades turcs et mongoles arrivés en Occident au XIIe s. lors des invasions de Gengis Khan et de Timour-Lang. Hordes tartares ; invasions tartares.

le Tartare: dans la mythologie grecque et romaine, nom d'une région du fond des Enfers où demeuraient les dieux vaincus et les héros ayant offensé Zeus (s'oppose aux Champs-élysées, séjour heureux des âmes vertueuses). « Le Tartare est une région aride et brumeuse, avec parfois des étangs glacés, des lacs de soufre ou de poix bouillante entouré d'une rivière de feu. »

sauce tartare: mayonnaise épicée, relevée avec de la moutarde, des câpres, des herbes hachées, qui se sert avec de la viande ou du poisson. « La sauce tartare, simple à réaliser, accompagne idéalement vos viandes, poissons et légumes. »

le Tartare: dans la mythologie grecque et romaine, nom d'une région du fond des Enfers où demeuraient les dieux vaincus et les héros ayant offensé Zeus (s'oppose aux Champs-élysées, séjour heureux des âmes vertueuses). « Le Tartare est une région aride et brumeuse, avec parfois des étangs glacés, des lacs de soufre ou de poix bouillante entouré d'une rivière de feu. »

sauce tartare: mayonnaise épicée, relevée avec de la moutarde, des câpres, des herbes hachées, qui se sert avec de la viande ou du poisson. « La sauce tartare, simple à réaliser, accompagne idéalement vos viandes, poissons et légumes. »

camée

(masc.) pierre fine que l'on sculpte en relief pour mettre en valeur ses couches diversement colorées (≠ intaille). Camée antique, artificiel, en coquillage (ou camée coquille); ciseler, sculpter, tailler en camée; broche-camée, épingle-camée. « Une bague en or, ornée d'un camée sur agate représentant un visage de femme. » « J'ai toujours vu à son doigt cette bague camée. »

(masc.) pierre fine que l'on sculpte en relief pour mettre en valeur ses couches diversement colorées (≠ intaille). Camée antique, artificiel, en coquillage (ou camée coquille); ciseler, sculpter, tailler en camée; broche-camée, épingle-camée. « Une bague en or, ornée d'un camée sur agate représentant un visage de femme. » « J'ai toujours vu à son doigt cette bague camée. »p anal.: profil, visage de camée. « La pâleur de ma tante Emma, son beau visage de camée un peu évanescent, ses fines narines... »

badine

baguette mince et flexible pouvant servir de fouet ou de cravache. Badine à battre les meubles, les habits. « Le professeur punissait ses élèves de coups de badine appliqués sur les mains. »

baguette mince et flexible pouvant servir de fouet ou de cravache. Badine à battre les meubles, les habits. « Le professeur punissait ses élèves de coups de badine appliqués sur les mains. »petite canne souple et souvent travaillée que portaient les hommes soucieux de raffinement et d'élégance. Badine à pomme d'or, à tête d'or; badine de jonc, de bambou. « Il fit siffler dans sa main la petite badine de bambou qui donnait à sa démarche toute sa désinvolture. »

plur., vx. petites pincettes à branches minces et flexibles servant à tisonner le feu. « Cette paire de badines avec lesquelles vous me voyez tisonnant. »

argot, plur. Jambes (="cannes"). « Un gros terrier avait voulu lui boulotter les badines. »

quitus

acte par lequel un mandataire est reconnu s'être acquitté de sa charge. « En donnant quitus au syndic, les copropriétaires approuvent sa gestion et le déchargent de sa responsabilité concernant l'exercice clos. » « En fin de mandat, le mandataire se fait donner quitus. »

ecclésial

qui ressortit à l'Église en tant que communauté. « La communauté ecclésiale tout entière est éducatrice de la foi. » « Le Pape déplore les divisions au sein du corps ecclésial. »

qui ressortit à l'Église en tant que communauté. « La communauté ecclésiale tout entière est éducatrice de la foi. » « Le Pape déplore les divisions au sein du corps ecclésial. »qui concerne une église en tant que lieu de culte. « Une rénovation de l'art ecclésial. »

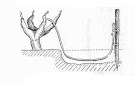

provin

sarment de vigne ou rameau d'arbre que l'on couche en terre afin de lui faire prendre racine et que l'on sépare ensuite de la branche mère (=marcotte). « Pour obtenir un nouveau cep, on maintient le provin couché sur le sol dans la fosse creusée à l'aide d'un crochet de provignage. »

sarment de vigne ou rameau d'arbre que l'on couche en terre afin de lui faire prendre racine et que l'on sépare ensuite de la branche mère (=marcotte). « Pour obtenir un nouveau cep, on maintient le provin couché sur le sol dans la fosse creusée à l'aide d'un crochet de provignage. »p. méton.: petit fossé dans lequel on couche le cep ou le rameau.

p. métaph.: progéniture. « Elle était fière de son fils, ce provin légitime qui lui rappelait Hector et la faisait tenir. »

provigner : multiplier des ceps de vigne ou des arbres par le moyen de provins (=marcotter).

proliférer, se multiplier. « Un quartier où provignent les garages et les entreprises de dépannage. » « La maçonnerie anglaise, respectueuse de l'Église étabie et du souverain qu'elle acceptait comme chef, provigna dans tous les pays et y répandit les idées de tolérance, de liberté individuelle et de gouvernement représentatif »

lasure

produit de finition du bois par imprégnation superficielle, non filmogène (à la différence du vernis et de la peinture), permettant de préserver l'aspect veiné du bois. « Appliquer une lasure sur les bois extérieurs est l'assurance de bien les protéger. »

produit de finition du bois par imprégnation superficielle, non filmogène (à la différence du vernis et de la peinture), permettant de préserver l'aspect veiné du bois. « Appliquer une lasure sur les bois extérieurs est l'assurance de bien les protéger. » lasurer = enduire de lasure. « J'ai démonté les volets pour les lasurer. »

muselet

armature métallique servant à coiffer et à maintenir le bouchon des bouteilles de champagne, de mousseux, de vin pétillant. « Un des convives a fait une petite tortue avec le muselet. »

armature métallique servant à coiffer et à maintenir le bouchon des bouteilles de champagne, de mousseux, de vin pétillant. « Un des convives a fait une petite tortue avec le muselet. »copycat

imitateur agissant de manière similaire à une action lue dans les médias. Il peut s'agir de tuer suivant le modus operandi d'un tueur en série tel que les médias l'ont décrit, d'effectuer un braquage ou de se suicider de la même manière qu'une personne réelle ou qu'un personnage de roman à succès. « La police pense que nous avons affaire à un copycat. »

modèle logiciel de raisonnement par analogie et de cognition humaine.

effet copycat = comportement de mimétisme favorisé par la médiatisation d'un acte répréhensible. « L’effet copycat serait à l'origine de nombreux départs en Syrie, en raison de la médiatisation du phénomène. »

modèle logiciel de raisonnement par analogie et de cognition humaine.

effet copycat = comportement de mimétisme favorisé par la médiatisation d'un acte répréhensible. « L’effet copycat serait à l'origine de nombreux départs en Syrie, en raison de la médiatisation du phénomène. »

clairaudience

faculté d’audition paranormale. Le phénomène se manifesterait généralement par un sifflement dans l'oreille gauche suivi de signaux sonores de style morse ou plus précisément comme une voix donnant des informations.

faculté d’audition paranormale. Le phénomène se manifesterait généralement par un sifflement dans l'oreille gauche suivi de signaux sonores de style morse ou plus précisément comme une voix donnant des informations.tancarville

séchoir à linge, soit rétractable, soit pliable. « Vous voyez le monstre métallique qui traîne dans la salle de bain ? C’est ça, un tancarville. On l’a ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec le pont de Tancarville. »

séchoir à linge, soit rétractable, soit pliable. « Vous voyez le monstre métallique qui traîne dans la salle de bain ? C’est ça, un tancarville. On l’a ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec le pont de Tancarville. »opuntia

variété de cactus. Certaines espèces d'Opuntia donnent des fruits comestibles appelés figues de Barbarie.

variété de cactus. Certaines espèces d'Opuntia donnent des fruits comestibles appelés figues de Barbarie.moratoire

disposition légale, nécessitée par des raisons impérieuses d'intérêt public, suspendant l'exigibilité des créances, le cours d'actions en justice. « En Bourse, c'était la panique, les agents de change essayaient d'obtenir un moratoire qui permît de reporter à fin août la liquidation de juillet. »

acte d'un créancier qui reporte la date d'échéance d'une créance. « Solliciter un moratoire d'un créancier, »

p. anal.: fait de suspendre une action, un processus. Moratoire nucléaire, contre la guerre. « Les Nations Unies adoptèrent une résolution demandant un moratoire des essais nucléaires. »

litt.: délai, retard. « Son désir était impétueux et ne souffrait nul moratoire. »

qui accorde ou formule un délai. Sentence moratoire.

intérêts moratoires : qui résultent d'un retard apporté au paiement d'une créance exigible .

acte d'un créancier qui reporte la date d'échéance d'une créance. « Solliciter un moratoire d'un créancier, »

p. anal.: fait de suspendre une action, un processus. Moratoire nucléaire, contre la guerre. « Les Nations Unies adoptèrent une résolution demandant un moratoire des essais nucléaires. »

litt.: délai, retard. « Son désir était impétueux et ne souffrait nul moratoire. »

qui accorde ou formule un délai. Sentence moratoire.

intérêts moratoires : qui résultent d'un retard apporté au paiement d'une créance exigible .

frayer

ouvrir une voie : frayer un chemin, frayer la route, des sentiers à peine frayés.

[pisciculture] féconder ou déposer les oeufs (selon qu'il s'agit du poisson ou de sa femelle). « Les goujons montent, pour frayer, des rivières vers les cours d'eau qui s'y jettent. Je la voyais, sur la plage, faire la sirène, onduler des fesses et se traîner sur le ventre, comme un poisson qui veut frayer, lâcher sa laite ou ses oeufs. »

frayer avec qqn = avoir avec lui des relations amicales durables, le fréquenter assidûment. « Avec les camarades de mon âge, je frayais peu et ne me prêtais à leurs amusements que par affection ou complaisance. »

frayer ensemble : « elle va rapporter à Tancogne qu'elle nous a vus frayer ensemble. » « Il était de caractère ombrageux et ne frayait pas volontiers. »

[vét.] « Le cerf "fraye" sa tête aux arbres, pour détacher la peau de son bois. »

[pisciculture] féconder ou déposer les oeufs (selon qu'il s'agit du poisson ou de sa femelle). « Les goujons montent, pour frayer, des rivières vers les cours d'eau qui s'y jettent. Je la voyais, sur la plage, faire la sirène, onduler des fesses et se traîner sur le ventre, comme un poisson qui veut frayer, lâcher sa laite ou ses oeufs. »

frayer avec qqn = avoir avec lui des relations amicales durables, le fréquenter assidûment. « Avec les camarades de mon âge, je frayais peu et ne me prêtais à leurs amusements que par affection ou complaisance. »

frayer ensemble : « elle va rapporter à Tancogne qu'elle nous a vus frayer ensemble. » « Il était de caractère ombrageux et ne frayait pas volontiers. »

[vét.] « Le cerf "fraye" sa tête aux arbres, pour détacher la peau de son bois. »

jacquerie

soulèvement des paysans contre les seigneurs pendant la captivité de Jean le Bon, en 1358. La jacquerie fut promptement réprimée.

soulèvement des paysans contre les seigneurs pendant la captivité de Jean le Bon, en 1358. La jacquerie fut promptement réprimée.p. ext.: insurrection populaire, notamment paysanne. « La misère est telle dans les faubourgs qu'on redoute une jacquerie. » « Les émeutes serviles, les jacqueries, les guerres des gueux, les révoltes des rustauds. »

✎ Le mot jacquerie vient du prénom Jacques, appliqué au Moyen Âge comme sobriquet aux vilains et gens de campagne. « Après quatre cents ans, le cri de douleur et de colère des Jacques, passant encore à travers les champs dévastés, va faire trembler les maîtres, au fond des châteaux. »

blanc-seing

signature apposée d'avance sur une feuille de papier laissée blanche en tout ou en partie, à l'effet de recevoir une convention ou une déclaration. « Il avait un blanc-seing et le roi consentait à tout. »

fig : avoir un blanc-seing, donner un blanc-seing à quelqu'un = avoir, laisser toute liberté d'action. (= carte blanche, fam.) « Tiens, mon petit, emporte ça, dit-il, et commence à travailler. Blanc-seing, tu as blanc-seing. »

fig : avoir un blanc-seing, donner un blanc-seing à quelqu'un = avoir, laisser toute liberté d'action. (= carte blanche, fam.) « Tiens, mon petit, emporte ça, dit-il, et commence à travailler. Blanc-seing, tu as blanc-seing. »

garance

plante grimpante et vivace, dont la racine fournit une matière colorante rouge.

plante grimpante et vivace, dont la racine fournit une matière colorante rouge.matière colorante rouge : « une décoction de garance pour teindre le tissu. »

couleur rouge vif : « des rideaux garance. » [couleur]

suif

graisse (animale) qui servait autrefois à la fabrication de bougies, onguents, savons etc. « Cierge, savon de suif, suif de mouton, de boeuf. »

p. anal., fam.: graisse humaine. « Ce pavé que l'Europe foule Est gras encor du suif des morts. »

de suif : qui semble être en suif, gras, mou. « Quand on lui serre la main, on a l'impression de toucher du suif. Ma parole! Et, quand il mange, il remue des joues de suif. »

boule de suif : personne très grasse. « La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de suif. »

fig.: ce que l'on a en réserve, ce qui est un acquis. « En fait de littérature, il y a longtemps qu'il ne se renouvelle pas et qu'il vit de son suif. »

arg.: bagarre, dispute violente.« C'est baissant les yeux que je suis entré, voulant dévisager aucune gonzesse, minimiser les risques de suif. »

être en suif : être fâché, en froid avec quelqu'un. « Car la pipelette renaudait. Et le Nantais ne tenait pas à être en suif avec elle. »

chercher du suif : chercher querelle. « Les poulets étaient venus lui chercher du suif. »

faire du suif : faire un scandale. « Suzanne a dû faire un drôle de suif auprès d'Angelo... »

p. anal., fam.: graisse humaine. « Ce pavé que l'Europe foule Est gras encor du suif des morts. »

de suif : qui semble être en suif, gras, mou. « Quand on lui serre la main, on a l'impression de toucher du suif. Ma parole! Et, quand il mange, il remue des joues de suif. »

boule de suif : personne très grasse. « La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de suif. »

fig.: ce que l'on a en réserve, ce qui est un acquis. « En fait de littérature, il y a longtemps qu'il ne se renouvelle pas et qu'il vit de son suif. »

arg.: bagarre, dispute violente.« C'est baissant les yeux que je suis entré, voulant dévisager aucune gonzesse, minimiser les risques de suif. »

être en suif : être fâché, en froid avec quelqu'un. « Car la pipelette renaudait. Et le Nantais ne tenait pas à être en suif avec elle. »

chercher du suif : chercher querelle. « Les poulets étaient venus lui chercher du suif. »

faire du suif : faire un scandale. « Suzanne a dû faire un drôle de suif auprès d'Angelo... »