Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

taller

production de plusieurs "talles", ou tiges secondaires, à partir de la plantule initiale. Ce phénomène explique par exemple la présence de plusieurs épis de blé sur une même tige primaire.

production de plusieurs "talles", ou tiges secondaires, à partir de la plantule initiale. Ce phénomène explique par exemple la présence de plusieurs épis de blé sur une même tige primaire.p.. métaph.: « depuis environ cent ans, les filles s'étaient mariées à des nobles de la province, en sorte que cette famille avait si bien tallé dans le Duché, qu'elle y embrassait tous les arbres généalogiques. »

lucre

gain, avantage, profit tiré d'une activité quelconque (=bénéfice). Travailler pour le lucre.

péj.: profit pécuniaire, souvent matériel, plus ou moins licite et recherché avec avidité. Appétit, esprit, pensées de lucre; amour, appât, goût, soif du lucre. « Cette âpreté de gain, ce prurit de lucre, s'étaient aussi répercutés dans le clergé. »

péj.: profit pécuniaire, souvent matériel, plus ou moins licite et recherché avec avidité. Appétit, esprit, pensées de lucre; amour, appât, goût, soif du lucre. « Cette âpreté de gain, ce prurit de lucre, s'étaient aussi répercutés dans le clergé. »

ponceau

coquelicot

coquelicotlittér. [p. réf. aux fleurs du ponceau] rouge vif foncé. Une robe ponceau. « Il devient ponceau de joie et proteste avec une modestie enchantée. » « Un rose pâle tournant au cramoisi, au grenat, au ponceau. »

colorant servant à teindre en rouge vif. « Les rouges au plomb très ordinaires sont au minium de plomb, et la laque d'éosine est remplacée par une laque de ponceau. »[couleur]

stakhanovisme

dans les pays socialistes, méthode de rendement fondée sur les innovations techniques et l’émulation des travailleurs. Le mot vient du nom d’un mineur soviétique, Stakhanov, qui aurait battu des records d’extraction de charbon en rationalisant le moindre de ses gestes.

dans les pays socialistes, méthode de rendement fondée sur les innovations techniques et l’émulation des travailleurs. Le mot vient du nom d’un mineur soviétique, Stakhanov, qui aurait battu des records d’extraction de charbon en rationalisant le moindre de ses gestes.p. ext.: discours selon lequel travailler sous pression produit un meilleur travail.

stakhanoviste

[ouvrier, entreprise, système] qui applique les méthodes de travail du stakhanovisme.

propre au stakhanovisme. Rendement stakhanoviste; méthodes stakhanovistes, néo-stakhanovistes.

p. ext., fam.: pers. qui fait du zèle ou pratique une activité de manière particulièrement intensive. « Ces acteurs stakhanovistes qui monopolisent les écrans. »

graveleux

qui est mêlé de graviers, qui contient du gravier. « Terre graveleuse. Le sol joue un rôle capital dans la qualité du vin. Le cep aime le terrain maigre, graveleux et avare. »

p. anal. « Je mangeais la maigre pitance des prisonniers, un peu de farine avariée et quelques lentilles graveleuses. »

fruit graveleux =dont la chair contient de petits corps durs. « Une poire graveleuse. »

fig.: qui est d'un caractère licencieux, proche de l'obscénité. « Anecdote, chanson, histoire, allusion graveleuse; roman, propos graveleux; situation graveleuse. »

p. anal. « Je mangeais la maigre pitance des prisonniers, un peu de farine avariée et quelques lentilles graveleuses. »

fruit graveleux =dont la chair contient de petits corps durs. « Une poire graveleuse. »

fig.: qui est d'un caractère licencieux, proche de l'obscénité. « Anecdote, chanson, histoire, allusion graveleuse; roman, propos graveleux; situation graveleuse. »

pod

groupe de cétacés. Pod de dauphins, de narvals, de cachalots. « On compte seize pods d'orques dans le nord de l'océan Pacifique, trois dans le sud. »

groupe de cétacés. Pod de dauphins, de narvals, de cachalots. « On compte seize pods d'orques dans le nord de l'océan Pacifique, trois dans le sud. »mucilagineux

qui contient du mucilage (liquide visqueux), qui en a la consistance ou l'aspect.

fig.: « un roman d'amour, tiède et mucilagineux »

fig.: « un roman d'amour, tiède et mucilagineux »

languissant

dans un état de grande faiblesse physique ou psychologique. Santé languissante. « Il me parut grandi, mais faible et languissant d'un coup d'épée qu'il avait reçu dans la poitrine. »

qui languit d'une passion amoureuse; langoureux. « Elle avait perdu de sa belle tranquillité; des frissons l'agitaient, elle restait languissante, les mains lasses et inoccupées. »

qui languit d'une passion amoureuse; langoureux. « Elle avait perdu de sa belle tranquillité; des frissons l'agitaient, elle restait languissante, les mains lasses et inoccupées. »

piaculaire

antiq.: qui sert à apaiser la colère divine. Rite, sacrifice piaculaire.

expiatoire. Pleurs piaculaires « L'égalité dans la souffrance piaculaire, dans la douleur réparatrice, n'existe pas. »

expiatoire. Pleurs piaculaires « L'égalité dans la souffrance piaculaire, dans la douleur réparatrice, n'existe pas. »

ridelle

chacun des montants placés de chaque côté d'une charrette, d'un camion, etc., pour maintenir la charge. Fourgon, wagon à ridelles. « Debout dans des charrettes, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber. » « Les ridelles de la charrette maintiennent les gerbes de blé, les bottes de foin. »

chacun des montants placés de chaque côté d'une charrette, d'un camion, etc., pour maintenir la charge. Fourgon, wagon à ridelles. « Debout dans des charrettes, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber. » « Les ridelles de la charrette maintiennent les gerbes de blé, les bottes de foin. »mafflu

[visage, joues] plein, rebondi. « Une robuste servante, aux joues colorées et mafflues comme les peintres flamands en mettent dans leurs tableaux. » « Une tête mafflue, grasse à fondre »

[visage, joues] plein, rebondi. « Une robuste servante, aux joues colorées et mafflues comme les peintres flamands en mettent dans leurs tableaux. » « Une tête mafflue, grasse à fondre »p. méton.: dont la face, les joues sont pleines et rebondies. « Une fille mafflue, tavelée, un visage de graisse où la sueur de la nuit délayait les fards de la veille. »

p. ext.: corpulent, gros et gras. « Une mafflue matrone dont la graisse gigantesque frémissait derrière le comptoir. »

boute-en-train

étalon placé au voisinage des juments à l'effet de les mettre en chaleur et de les disposer à l'accouplement.

étalon placé au voisinage des juments à l'effet de les mettre en chaleur et de les disposer à l'accouplement.boeuf utilisé dans les centres de prélèvement de semence afin de provoquer l'éjaculation du taureau reproducteur.

petit oiseau que l'on place avec d'autres pour les inciter, pour leur apprendre à chanter.

fig., fam.: pers. qui met tout le monde en train, en gaieté. « Le joyeux boute-en-train de la pension. » « Il était si rieur, si boute-en-train, qu'on se disputait sa compagnie. »

bayer

s'ouvrir. « Les fleurs bayent à la rosée du matin. »

demeurer la bouche ouverte dans une attitude passive d'étonnement, d'admiration, etc. « La foule avait les yeux en l'air, bayant devant la façade monumentale du Bonheur des Dames, »

bayer aux chimères, aux nuées = désirer des choses impossibles. « Il baye aux chimères, se voit en explorateur des contrées lointaines. »

bayer aux corneilles, aux grues = rêvasser, perdre son temps à regarder en l'air niaisement. « Elle lui reprochait les heures qu'il passait à bayer aux corneilles, le soir, à la fenêtre de sa mansarde, » « C'était bien le plus singulier garçon qui eût jamais bayé aux grues de la place de l'Odéon au boulevard des Italiens ! »

demeurer la bouche ouverte dans une attitude passive d'étonnement, d'admiration, etc. « La foule avait les yeux en l'air, bayant devant la façade monumentale du Bonheur des Dames, »

bayer aux chimères, aux nuées = désirer des choses impossibles. « Il baye aux chimères, se voit en explorateur des contrées lointaines. »

bayer aux corneilles, aux grues = rêvasser, perdre son temps à regarder en l'air niaisement. « Elle lui reprochait les heures qu'il passait à bayer aux corneilles, le soir, à la fenêtre de sa mansarde, » « C'était bien le plus singulier garçon qui eût jamais bayé aux grues de la place de l'Odéon au boulevard des Italiens ! »

dessiller

découdre les paupières d'un faucon, d'un oiseau (de proie).

p. ext.: séparer les paupières jointes. « Elle crut que ce qu'elle voyait était un rêve et elle frotta ses yeux pour les dessiller. »

fig.: faire prendre conscience à quelqu'un de la réalité, de la vérité. Dessiller les paupières, le regard de qqn; dessiller la vue, les yeux à qqn. « Elle lui avait ouvert l'esprit et dessillé les yeux. »

p. méton.: « cette leçon, aux pieds de Notre-Dame, Mouilla mes yeux et dessilla mon âme. »

p. ext.: séparer les paupières jointes. « Elle crut que ce qu'elle voyait était un rêve et elle frotta ses yeux pour les dessiller. »

fig.: faire prendre conscience à quelqu'un de la réalité, de la vérité. Dessiller les paupières, le regard de qqn; dessiller la vue, les yeux à qqn. « Elle lui avait ouvert l'esprit et dessillé les yeux. »

p. méton.: « cette leçon, aux pieds de Notre-Dame, Mouilla mes yeux et dessilla mon âme. »

toron

assemblage de brins textiles (fil de caret) ou métalliques enroulés en hélice autour d'un axe longitudinal. « Avec un certain nombre de ces fils enroulés les uns sur les autres, on obtient les torons. » « En levant l'ancre, nous trouvâmes un toron du cable coupé par le corail; et deux heures plus tard, le cable l'eût été entièrement. »

assemblage de brins textiles (fil de caret) ou métalliques enroulés en hélice autour d'un axe longitudinal. « Avec un certain nombre de ces fils enroulés les uns sur les autres, on obtient les torons. » « En levant l'ancre, nous trouvâmes un toron du cable coupé par le corail; et deux heures plus tard, le cable l'eût été entièrement. »p. anal.: « des étrangères massives, à gros torons de cheveux d'or. »

vulpin

propre au renard. « La population vulpine doit être contrôlée pour éviter la diffusion du virus rabique. »

propre au renard. « La population vulpine doit être contrôlée pour éviter la diffusion du virus rabique. »qui évoque le renard. Ruse vulpine. « Un romancier saumâtre et vulpin. »

plante de la famille des graminacées (syn: queue-de-renard). Vulpin des champs, des prés.

popeline

tissu à chaîne de soie et à trame de laine, de lin ou de coton, qui a de petites côtes dans le sens de la largeur. Chemise, pyjama, robe de popeline. Popeline de coton. « Elle avait une robe de popeline de soie d'un gris très doux, à reflets d'argent. » [habits]

tissu à chaîne de soie et à trame de laine, de lin ou de coton, qui a de petites côtes dans le sens de la largeur. Chemise, pyjama, robe de popeline. Popeline de coton. « Elle avait une robe de popeline de soie d'un gris très doux, à reflets d'argent. » [habits]gouape

voyou. « Comment avait-elle pu, mille millions de tonnerres coucher avec cette gouape, ce petit maquereau entretenu par un vieux pédéraste cacochyme? »

soue

étable à porcs, composée d'une partie abritée par un toit et d'une petite cour. « Le verrat qui groume dans la soue. »

étable à porcs, composée d'une partie abritée par un toit et d'une petite cour. « Le verrat qui groume dans la soue. » p. métaph.: « entre, puisque tu as tellement envie de connaître ma soue. »

viduité

veuvage. « Après la virginité, c'est la viduité qui a joui partout du respect des hommes. »

délai de viduité : délai que doit respecter une femme veuve ou divorcée avant de pouvoir se remarier.

fig.: état d'abandon; isolement affectif. « Privé des sens, son intelligence est condamnée à une éternelle viduité. »

vacuité. « C'est partout la même viduité. Cette pauvreté de pensée, ce manque de cœur a gagné tout le parti socialiste. »

délai de viduité : délai que doit respecter une femme veuve ou divorcée avant de pouvoir se remarier.

fig.: état d'abandon; isolement affectif. « Privé des sens, son intelligence est condamnée à une éternelle viduité. »

vacuité. « C'est partout la même viduité. Cette pauvreté de pensée, ce manque de cœur a gagné tout le parti socialiste. »

madrassa (=médersa)

terme arabe désignant une école, laïque ou religieuse.

établissement d'enseignement supérieur dans les pays musulmans.

université théologique musulmane.

établissement d'enseignement supérieur dans les pays musulmans.

université théologique musulmane.

cosmogonie

Ensembles de récits mythiques ou de conjectures scientifiques, cherchant à expliquer l'origine et l'évolution de l'univers. Ex: la cosmogonie est un genre littéraire les plus riches et les plus antiques qui soient. On dirait que le monde est à peine plus âgé que l'art de faire le monde.

heuristique

[fém., du gr. anc. eurisko, « je trouve », même racine que eurêka] art d'inventer, de faire des découvertes.

utile à la découverte. Une (méthode) heuristique.

art de repérer de manière exhaustive toute la documentation relative à un sujet d’étude. Investigation heuristique.

méthode permettant de solutionner rapidement un problème complexe par approximations (=raccourci cognitif). « Connaissez-vous les différents types d'heuristiques ou raccourcis mentaux que nous utilisons lorsque nous devons faire face à un problème ? » « Les heuristiques permettent aux individus un gain de temps car en les utilisant, ils ne tiennent pas compte de toute la complexité des informations pertinentes à la situation. Cependant, elles mènent parfois à des biais et des erreurs dans la prise de décision. »

carte heuristique (=carte cognitive ou mind map) : représentation sous forme de schéma du fonctionnement et du cheminement de la pensée. « Développer sa créativité et sa capacité d'analyse en utilisant la méthode des cartes heuristiques (mind-mapping). »

utile à la découverte. Une (méthode) heuristique.

art de repérer de manière exhaustive toute la documentation relative à un sujet d’étude. Investigation heuristique.

méthode permettant de solutionner rapidement un problème complexe par approximations (=raccourci cognitif). « Connaissez-vous les différents types d'heuristiques ou raccourcis mentaux que nous utilisons lorsque nous devons faire face à un problème ? » « Les heuristiques permettent aux individus un gain de temps car en les utilisant, ils ne tiennent pas compte de toute la complexité des informations pertinentes à la situation. Cependant, elles mènent parfois à des biais et des erreurs dans la prise de décision. »

carte heuristique (=carte cognitive ou mind map) : représentation sous forme de schéma du fonctionnement et du cheminement de la pensée. « Développer sa créativité et sa capacité d'analyse en utilisant la méthode des cartes heuristiques (mind-mapping). »

janissaire

soldat d'élite de l'infanterie turque, du XIVe au XIXe siècle, appartenant à la garde immédiate du sultan. « Les janissaires de Mahomet II ivres d'opium, de victoires et de femmes, le cimeterre à la main, le front festonné du turban sanglant. »

soldat d'élite de l'infanterie turque, du XIVe au XIXe siècle, appartenant à la garde immédiate du sultan. « Les janissaires de Mahomet II ivres d'opium, de victoires et de femmes, le cimeterre à la main, le front festonné du turban sanglant. »p. anal., péj., vx.: satellite d'une autorité despotique. « Les jésuites sont les janissaires du catholicisme, aujourd'hui les oppresseurs du monde ». (Proudhon)

serge

étoffe présentant de fines côtes obliques. Serge fine; grosse serge; serge de coton, de laine, de soie. « L'homme, vêtu d'un costume marin en grosse serge... »

sergette= étoffe de laine mince et légère.« On me fit endosser l'uniforme de sergette amarante... » [habits]

sergette= étoffe de laine mince et légère.« On me fit endosser l'uniforme de sergette amarante... » [habits]

Caudines

« passer sous les fourches caudines » : devoir accepter des conditions sévères, ruineuses et humiliante. La peine infamante du joug dans le défilé de Caudium, pour les Romains : passer en se courbant, les mains liées dans le dos, sous une pique ou une fourche tendue à l'horizontale.

venelle

petite rue étroite (=ruelle). « Une venelle déserte menant aux jardins potagers. »

petite rue étroite (=ruelle). « Une venelle déserte menant aux jardins potagers. »obsécration

prière ou demande instante adressée à Dieu ou aux hommes (=déprécation). « Il priait avec la sensation que ses obsécrations ne portaient point, n'étaient pas entendues. » « Il répétait inlassablement son obsécration : prenez pitié d'un pauvre aveugle! »

synecdoque

figure de rhétorique qui consiste à prendre le plus pour le moins, la partie pour le tout (ex. une voile pour un navire), le singulier pour le pluriel (ex. l'ennemi pour les ennemis), le particulier pour le général et inversement (=métonymie). « Dans l'expression "boire un verre", le mot verre désigne par synecdoque le contenu du verre. » « Dans cette phrase synecdotique, Paris représente la France tout entière. »

syzygie

alignement de trois corps célestes sur une même ligne droite, comme le Soleil, la Terre et la Lune lors des éclipses ou des phases de nouvelle lune et de pleine lune. « Les grandes marées se produisent généralement 24 à 36 heures après la syzygie en raison du décalage temporel entre le moment où les forces gravitationnelles sont maximales et celui où les océans réagissent pleinement à ces forces. »

tapuscrit

[manuscrit "tapé"] néol.: document tapé à la machine ou à l'ordinateur.

Tapuscrit indique généralement une notion d'original, de création. Comme le manuscrit, il précède l'impression et la publication. « On parle toujours de manuscrits, alors qu’ils sont en général tapés au clavier, donc tapuscrits. »

Tapuscrit indique généralement une notion d'original, de création. Comme le manuscrit, il précède l'impression et la publication. « On parle toujours de manuscrits, alors qu’ils sont en général tapés au clavier, donc tapuscrits. »

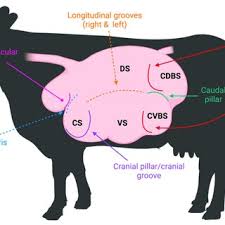

rumen

première poche de l'estomac des ruminants où s'accumule l'herbe qui doit être ruminée (= panse). « La fermentation entérique, décomposition des aliments dans le rumen, génère de grandes quantités de méthane. » « Un aimant ruminal est introduit dans le rumen des bovins pour attirer et retenir les objets métalliques ingérés accidentellement, évitant ainsi qu'ils ne perforent l'estomac. »

première poche de l'estomac des ruminants où s'accumule l'herbe qui doit être ruminée (= panse). « La fermentation entérique, décomposition des aliments dans le rumen, génère de grandes quantités de méthane. » « Un aimant ruminal est introduit dans le rumen des bovins pour attirer et retenir les objets métalliques ingérés accidentellement, évitant ainsi qu'ils ne perforent l'estomac. »monophysisme

[du gr. une seule nature]

doctrine chrétienne qui affirme que, dans la personne de Jésus-Christ, il existe une seule nature (divine) et non deux natures distinctes (divine et humaine). Cette position s'oppose au dyophysisme, qui reconnaît en Jésus-Christ deux natures, divine et humaine, unies en une seule personne. « L'Église arménienne, l'Église copte et l'Église syrienne sont des Églises monophysites : elles ne reconnaissent pas le dyophysisme (une seule personne et deux natures) adopté au Concile de Chalcédoine. »

doctrine chrétienne qui affirme que, dans la personne de Jésus-Christ, il existe une seule nature (divine) et non deux natures distinctes (divine et humaine). Cette position s'oppose au dyophysisme, qui reconnaît en Jésus-Christ deux natures, divine et humaine, unies en une seule personne. « L'Église arménienne, l'Église copte et l'Église syrienne sont des Églises monophysites : elles ne reconnaissent pas le dyophysisme (une seule personne et deux natures) adopté au Concile de Chalcédoine. »

moins-disant

qui fait l'offre la plus basse (dans une adjudication) (≠ mieux-disant). L'entreprise moins-disante. « Le moins-disant réglementaire l'emporte, en dépit des risques. »

révision à la baisse. Moins-disant social, salarial. « Une déréglementation totale aboutirait à un moins-disant social, fiscal et environnemental. »

[adj.] de moindre valeur. « Le gouvernement tente de dissuader les gens d’acheter des produits moins-disants écologiquement. »

révision à la baisse. Moins-disant social, salarial. « Une déréglementation totale aboutirait à un moins-disant social, fiscal et environnemental. »

[adj.] de moindre valeur. « Le gouvernement tente de dissuader les gens d’acheter des produits moins-disants écologiquement. »

syndrome de Takotsubo

cardiomyopathie de stress liée à un stress physique ou psychologique intense, le plus souvent chez une femme de plus de 50 ans. Elle se traduit par des signes évocateurs d’un infarctus aigu du myocarde (= syndrome du cœur brisé). « Souvent pris pour une crise cardiaque, le syndrome du cœur brisé ou syndrome de Takotsubo fait suite à une très forte émotion qui entraîne une déformation du cœur. »

cardiomyopathie de stress liée à un stress physique ou psychologique intense, le plus souvent chez une femme de plus de 50 ans. Elle se traduit par des signes évocateurs d’un infarctus aigu du myocarde (= syndrome du cœur brisé). « Souvent pris pour une crise cardiaque, le syndrome du cœur brisé ou syndrome de Takotsubo fait suite à une très forte émotion qui entraîne une déformation du cœur. »planisphère

carte représentant en projection plane l'ensemble de la sphère terrestre ou de la sphère céleste. « Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table. » « Notre planisphère céleste sur lequel toutes les étoiles du ciel sont placées. »

carte représentant en projection plane l'ensemble de la sphère terrestre ou de la sphère céleste. « Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table. » « Notre planisphère céleste sur lequel toutes les étoiles du ciel sont placées. »p ext.: « Ce planisphère de clichés affirme la permanence du solipsisme américain. »

pépouze

[argot] pépère ; tranquille ; peinard. « Un p’tit job pépouze. » « Des nuages avançaient, tranquilles, pépouzes, leurs gros ventres en avant, Obélix de vapeur. »

ailurophile

[du gr aílouros, chat]

qui aime les chats (≠ ailurophobe). « Ernest Hemingway était ce que nous pourrions appeler un « ailurophile ». »

relatif à l’amour des chats. « J’ai exactement le même sentiment que toi Annick, et certains textes trouvés au hasard de mes modestes recherches ailurophiles, font particulièrement écho. »

qui aime les chats (≠ ailurophobe). « Ernest Hemingway était ce que nous pourrions appeler un « ailurophile ». »

relatif à l’amour des chats. « J’ai exactement le même sentiment que toi Annick, et certains textes trouvés au hasard de mes modestes recherches ailurophiles, font particulièrement écho. »

tangible

perceptible par le toucher (=matériel, palpable, sensible). Réalité tangible. « Les blessures, la marque des coups, le fait matériel, visible et tangible, est là. » « L'amour de quelque chose de tangible, l'amour du sol natal. » « Je ne me fie qu'au créé et au tangible. »

dont l'existence, dont la réalité est indéniable (=concret, manifeste).Preuves tangibles. « Le bonheur immédiat et tangible est plus humain que la songerie énervante où je vivais. »

intangible

que l'on ne peut toucher (=impalpable, insaisissable). « Je devins intangible, invisible, incompréhensible. » « Certaines preuves sont palpables et sûres, d'autres sont intangibles, extranaturelles. » « C'est une prise de contact avec l'invisible, l'intangible, l'insaisissable. »

que l'on ne doit (ou ne peut) pas changer, modifier; auquel on ne doit pas porter atteinte (=immuable, inviolable). Loi, institution, principe intangible. « Je considère comme intangibles la forme et la beauté de la langue française. » « Un agent diplomatique est intangible, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir exercer sa mission en toute liberté, sans la moindre immixtion des autorités locales. »

dont l'existence, dont la réalité est indéniable (=concret, manifeste).Preuves tangibles. « Le bonheur immédiat et tangible est plus humain que la songerie énervante où je vivais. »

intangible

que l'on ne peut toucher (=impalpable, insaisissable). « Je devins intangible, invisible, incompréhensible. » « Certaines preuves sont palpables et sûres, d'autres sont intangibles, extranaturelles. » « C'est une prise de contact avec l'invisible, l'intangible, l'insaisissable. »

que l'on ne doit (ou ne peut) pas changer, modifier; auquel on ne doit pas porter atteinte (=immuable, inviolable). Loi, institution, principe intangible. « Je considère comme intangibles la forme et la beauté de la langue française. » « Un agent diplomatique est intangible, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir exercer sa mission en toute liberté, sans la moindre immixtion des autorités locales. »

houe

outil à main composé d'une lame tranchante faisant un angle aigu avec le manche et servant à ameublir le sol (=binette). Biner, sarcler à la houe. « C'est en Égypte antique que la houe devint charrue : le manche devint une pièce de bois, la lame un soc, puis on ajouta des mancherons, mus d'abord par des hommes puis par des bêtes de somme. »

outil à main composé d'une lame tranchante faisant un angle aigu avec le manche et servant à ameublir le sol (=binette). Biner, sarcler à la houe. « C'est en Égypte antique que la houe devint charrue : le manche devint une pièce de bois, la lame un soc, puis on ajouta des mancherons, mus d'abord par des hommes puis par des bêtes de somme. »instrument de labour à traction animale. Houe bineuse, houe à cheval.

houer : travailler la terre avec la houe. « Il houe cette terre, ce jardin. » « Ce vigneron ne fait que houer toute la journée. »

chéneau

conduit situé à la partie inférieure d'un toit pour recueillir les eaux de pluie et les conduire au tuyau de descente ou à des dégorgeoirs (cf. gouttière). Chéneau de bois, de pierre, de fonte, de zinc; chéneau percé de gargouilles. « La pluie ruisselait parmi les arbres et sanglotait en débordant des chéneaux du toit. »

conduit situé à la partie inférieure d'un toit pour recueillir les eaux de pluie et les conduire au tuyau de descente ou à des dégorgeoirs (cf. gouttière). Chéneau de bois, de pierre, de fonte, de zinc; chéneau percé de gargouilles. « La pluie ruisselait parmi les arbres et sanglotait en débordant des chéneaux du toit. »existentialisme

[philos.] doctrine selon laquelle l'homme n'est pas déterminé d'avance par son essence, mais libre et responsable de son existence. L’existentialisme s’oppose donc à l’essentialisme.

On distingue l’existentialisme chrétien (ex: Blaise Pascal) et l’existentialisme athée (ex: Jean-Paul Sartre).

« Jean-Paul Sartre résume l'existentialisme par la formule "l’existence précède l’essence" : les individus existent d'abord sans nature prédéfinie et se définissent par leurs actions et choix. »

« La célèbre phrase de Simone de Beauvoir "On ne naît pas femme : on le devient" applique l'existentialisme à la condition féminine. »

On distingue l’existentialisme chrétien (ex: Blaise Pascal) et l’existentialisme athée (ex: Jean-Paul Sartre).

« Jean-Paul Sartre résume l'existentialisme par la formule "l’existence précède l’essence" : les individus existent d'abord sans nature prédéfinie et se définissent par leurs actions et choix. »

« La célèbre phrase de Simone de Beauvoir "On ne naît pas femme : on le devient" applique l'existentialisme à la condition féminine. »

canisse

roseau souple et résistant fendu en deux dans le sens de la longueur et dont on fait des claies ou des rideaux protecteurs. Portes de canisses tressées. « Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue, sur les murs devant chez Mélissa y'a tout plein d'inconnus. »

roseau souple et résistant fendu en deux dans le sens de la longueur et dont on fait des claies ou des rideaux protecteurs. Portes de canisses tressées. « Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue, sur les murs devant chez Mélissa y'a tout plein d'inconnus. »nervi

[provençal nervi, portefaix, et lat. nervium, muscle]

péj.: homme de main, tueur. « Passé à tabac par des nervis fachos. »

péj.: homme de main, tueur. « Passé à tabac par des nervis fachos. »

cothurne

chez les Grecs et les Romains, chaussure de cuir enserrant la jambe jusqu'à mi-mollet et à lanières lacées par-devant. « Du bout de son cothurne, il lui avança un tapis sous la tête. »

chez les Grecs et les Romains, chaussure de cuir enserrant la jambe jusqu'à mi-mollet et à lanières lacées par-devant. « Du bout de son cothurne, il lui avança un tapis sous la tête. »lacets, lanières ou rubans servant à attacher une chaussure de femme et montant jusqu'au mollet. Souliers à cothurne. « Sur ses bas de soie noirs se nouaient les rubans des cothurnes qui chaussaient ses pieds étroits. »

chausser, mettre, prendre le cothurne = jouer la tragédie ; adopter le ton de la tragédie. Utiliser un style pompeux.

ultima ratio

[lat. dernier argument]

force qui emporte la décision. « Le gouvernement fléchira devant l'ultima ratio du sabre. »

fig.: argument d'autorité. « Le droit de veto, cet ultima ratio des souverainetés malmenées... »

force qui emporte la décision. « Le gouvernement fléchira devant l'ultima ratio du sabre. »

fig.: argument d'autorité. « Le droit de veto, cet ultima ratio des souverainetés malmenées... »

nidoreux

qui a une odeur, un goût d'oeufs pourris.

qui a une odeur, un goût d'oeufs pourris.p. ext.: puant. Haleine nidoreuse.

gluau

planchette ou branche menue enduite de glu, utilisée pour prendre les petits oiseaux. « Au pied de l'arbre nous avions placé des gluaux, et nous guettions, le cœur battant, le premier petit oiseau qui allait s'y laisser prendre. » « Le Conseil d’État français interdit définitivement la chasse au gluau. »

planchette ou branche menue enduite de glu, utilisée pour prendre les petits oiseaux. « Au pied de l'arbre nous avions placé des gluaux, et nous guettions, le cœur battant, le premier petit oiseau qui allait s'y laisser prendre. » « Le Conseil d’État français interdit définitivement la chasse au gluau. »French Connection

organisation criminelle du trafic d'héroïne entre la France (principalement Marseille et Paris) et les États-Unis, des années 50 aux années 70.

haro

[vx.] cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention, et qui rend obligatoire l'intervention de ceux qui l'entendent pour faire cesser le délit et arrêter le coupable. Faire haro sur qqn. « Ce vieux cri de Haro! qui jadis faisait accourir les passants. »

[vx.] cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention, et qui rend obligatoire l'intervention de ceux qui l'entendent pour faire cesser le délit et arrêter le coupable. Faire haro sur qqn. « Ce vieux cri de Haro! qui jadis faisait accourir les passants. »clameur de haro : clameur poussée par qqn pour attirer l'attention sur le coupable d'un forfait.

fig.: manifestation bruyante d'hostilité contre qqn. « Il se fit une clameur de haro sur la mauvaise foi du commerçant. »

litt.: terme servant à désigner à la réprobation générale. Haro sur l'intelligence! Haro sur le lobbying. Haro sur le bobo.

expression ou manifestation d'indignation, de réprobation (envers qqn ou qqc. qu'on désigne comme responsable). Affronter le haro. « Un haro général s'élève contre lui : Il a, le malheureux, mangé l'herbe d'autrui! »

crier haro (sur qqn ou qqc.) : désigner qqn (ou qqc.) à la réprobation générale en le faisant passer pour coupable. « Dès qu'il eut parlé, tout le monde cria haro sur lui. »

(crier) haro sur le baudet (p. allus. à la fable de La Fontaine Les animaux malades de la peste) : locution utilisée pour désigner un innocent à la vindicte populaire (=bouc émissaire). « Si je réussis, qui m'en saura gré? si j'échoue, haro sur le baudet. » « Je ne crois pas qu'on puisse crier haro sur le baudet et englober toute la hiérarchie ecclésiastique dans la même accusation. »