Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

grimaud

élève des petites classes. « On s'étonnera de rencontrer ces rêves de risque-tout chez un grimaud promis à la cléricature ». => un grimaud d'école. « Les grimauds des écoles qui griffonnent leurs cahiers. »

personne pédante, qui n'a pas su assimiler le savoir reçu (= cuistre). « Votre majesté voit que je ne suis pas un grimaud, que j'ai étudié excellemment, et que j'ai beaucoup d'éloquence naturelle. »

mauvais écrivain, pédant et scolaire. « De fiers officiers de cavalerie et des grimauds académiciens. »

gauche, emprunté. « Trop timide pour inviter une danseuse, je devins naturellement très grimaud et ne sachant que faire de ma personne. »

personne pédante, qui n'a pas su assimiler le savoir reçu (= cuistre). « Votre majesté voit que je ne suis pas un grimaud, que j'ai étudié excellemment, et que j'ai beaucoup d'éloquence naturelle. »

mauvais écrivain, pédant et scolaire. « De fiers officiers de cavalerie et des grimauds académiciens. »

gauche, emprunté. « Trop timide pour inviter une danseuse, je devins naturellement très grimaud et ne sachant que faire de ma personne. »

échauguette

guérite en bois ou en pierre placée en encorbellement sur la muraille ou l'angle d'une construction fortifiée, permettant d'en surveiller les abords (=tourelle). L'échauguette du mur d'enceinte, du donjon. Échauguette en poivrière.

guérite en bois ou en pierre placée en encorbellement sur la muraille ou l'angle d'une construction fortifiée, permettant d'en surveiller les abords (=tourelle). L'échauguette du mur d'enceinte, du donjon. Échauguette en poivrière.petite tourelle placée en encorbellement à l'angle d'une maison d'habitation. « La façade est ornée d'une échauguette et couronnée d'un toit immense. »

Paul de Tarse

juif rigoriste anti-chrétien, converti au christianisme après une apparition du Christ sur le chemin de Damas, tandis qu'il allait chercher des prisonniers chrétiens. son nom hébraïque, Saül, devint alors Paul, « saint Paul ».

converti après la mort du Christ, Paul de Tarse est considéré comme le « treizième apôtre » par la tradition chrétienne. Il a un rôle majeur dans le développement du christianisme. [personne]

converti après la mort du Christ, Paul de Tarse est considéré comme le « treizième apôtre » par la tradition chrétienne. Il a un rôle majeur dans le développement du christianisme. [personne]

rat-de-cave

bougie mince et longue, enroulée sur elle-même, dont on se sert pour éclairer une cave. « Aux lueurs des tristes rats-de-caves... »

bougie mince et longue, enroulée sur elle-même, dont on se sert pour éclairer une cave. « Aux lueurs des tristes rats-de-caves... »péj.: sous l'Ancien Régime, terme utilisé pour désigner les inspecteurs des impôts indirects.

« Quelques-uns n'hésitent pas, malgré les rats-de-cave, à faire fonctionner leur alambic dans l'arrière-cour de leur ferme. »

p ext., péj.: agent de douane (=gabelou).

mana

concept polynésien de force supérieure tenant à la fois du sacré et de la magie, susceptible d'expliquer la réussite ou l'échec de toute entreprise.

concept polynésien de force supérieure tenant à la fois du sacré et de la magie, susceptible d'expliquer la réussite ou l'échec de toute entreprise.« Selon les uns, le mana serait un principe universel de vie et constituerait la substance des âmes. Selon d'autres, ce serait plutôt une force qui viendrait par surcroît et que l'âme pourrait capter. »

« En tuant un ennemi, le guerrier absorbe son mana. » « Certains lieux sont pénétrés de mana et l'on s'y sent en sécurité. »

Golem

dans la tradition juive d'Europe orientale, être artificiel (fait d’argile) à forme humaine que l'on dote momentanément de vie en fixant sur son front le texte d'un verset biblique.

dans la tradition juive d'Europe orientale, être artificiel (fait d’argile) à forme humaine que l'on dote momentanément de vie en fixant sur son front le texte d'un verset biblique.ergophobie

[du grec "ergon", travail] aversion morbide pour le travail

liniment

pommade, onguent. « Le liniment oléo-calcaire est un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux, principalement utilisé pour nettoyer les fesses des bébés. »

p. métaph. : « Des regrets amoureux, auxquels la brume des étangs d'Aigues-Mortes avait été un liniment et un feutrage contre la vie. »

p. métaph. : « Des regrets amoureux, auxquels la brume des étangs d'Aigues-Mortes avait été un liniment et un feutrage contre la vie. »

piétaille

péj.: ensemble des subalternes. « Dans le château, toute la piétaille s’était réunie. »

pelade

maladie qui fait tomber par plaques les poils et les cheveux (cf. alopécie, teigne). « Depuis quelques années déjà, elle souffre d'une pelade qu'elle cache sous une mèche de cheveux. »

maladie qui fait tomber par plaques les poils et les cheveux (cf. alopécie, teigne). « Depuis quelques années déjà, elle souffre d'une pelade qu'elle cache sous une mèche de cheveux. »volubilis

nom usuel de la patate douce (convolvulacée) lorsqu'elle est cultivée pour ses fleurs, qui rappellent celles du liseron (cf liseron bleu, ipomée). Volubilis bleu vif.

nom usuel de la patate douce (convolvulacée) lorsqu'elle est cultivée pour ses fleurs, qui rappellent celles du liseron (cf liseron bleu, ipomée). Volubilis bleu vif.p ext.: En volubilis. « Un vieux phono au pavillon en volubilis. »

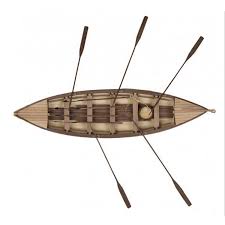

baleinière

embarcation légère, pointue des deux bouts, employée autrefois pour harponner la baleine.

embarcation légère, pointue des deux bouts, employée autrefois pour harponner la baleine.p anal.: canot de forme analogue utilisé comme embarcation de service des grands bâtiments (= chaloupe). « Voyez les canots, pirogues et baleinières, qui ramènent nos marins à bord. »

inconsutile

Non cousu. Tunique inconsutile (cf Sainte Tunique du Christ). « Mais alors c’est bien la Tunique d’Argenteuil qui est celle du Calvaire. Elle est inconsutile, faite d’un seul fil, tissu aux fils simplement croisés, pareil aux tuniques que font encore les femmes en Syrie. »

Non cousu. Tunique inconsutile (cf Sainte Tunique du Christ). « Mais alors c’est bien la Tunique d’Argenteuil qui est celle du Calvaire. Elle est inconsutile, faite d’un seul fil, tissu aux fils simplement croisés, pareil aux tuniques que font encore les femmes en Syrie. »karstique

relief formé par l'action de l'eau sur le calcaire (grottes, trous, rivières souterraines). Relief, pays, plateau karstique. « C'est à la dissolution des calcaires que sont dus les phénomènes appelés karstiques, du nom d'une région de l'Istrie qui en fournit le plus bel exemple (le plateau du Karst). »

relief formé par l'action de l'eau sur le calcaire (grottes, trous, rivières souterraines). Relief, pays, plateau karstique. « C'est à la dissolution des calcaires que sont dus les phénomènes appelés karstiques, du nom d'une région de l'Istrie qui en fournit le plus bel exemple (le plateau du Karst). »purotin

homme dans la "purée", au sens de misère; fauché. « Nous autres les pauv' purotins. »

ethnocentrisme

tendance à privilégier le groupe ethnique auquel on appartient et à en faire le seul modèle de référence. « Il est difficile de bien comprendre les ressorts de sa propre culture et de se prémunir des effets insidieux de l'ethnocentrisme. »

patère

crochet fixé à un mur pour suspendre des vêtements. « Accrocher une veste à la patère. »

crochet fixé à un mur pour suspendre des vêtements. « Accrocher une veste à la patère. »dartre

maladie de la peau qui se manifeste par des rougeurs et des démangeaisons.« Il faisait tomber sur la table des écailles de sa joue, mangée par une immense dartre. »

p. métaph. « L'opprobre est une lèpre et le crime une dartre. » « Une vie souillée par l'insulte de la boue et la dartre du péché. »

dartreux : affection, peau, tumeur dartreuse. Un dartreux, une dartreuse.

p. métaph.: ravagé par le temps ou par les intempéries. « Une lugubre masure dartreuse et sombre. »

p. métaph. « L'opprobre est une lèpre et le crime une dartre. » « Une vie souillée par l'insulte de la boue et la dartre du péché. »

dartreux : affection, peau, tumeur dartreuse. Un dartreux, une dartreuse.

p. métaph.: ravagé par le temps ou par les intempéries. « Une lugubre masure dartreuse et sombre. »

realpolitik

[all. "politique réaliste"] politique (étrangère) basée sur des considérations pratiques et pragmatiques plutôt que sur des idéaux ou des principes moraux. La realpolitik met l'accent sur les intérêts nationaux et la puissance, souvent au détriment des valeurs éthiques ou idéologiques. « À vouloir trop négliger la morale, la Realpolitik conduit souvent à des résultats décevants. » « Henry Kissinger, le maître de la realpolitik, qui conseillait Nixon de pactiser avec la Chine maoïste en dépit de divergences idéologiques énormes. »

sanie

matière purulente d'odeur fétide, plus ou moins mêlée de sang, produite par des ulcères non soignés et des plaies infectées. « La misère humaine, le sang et la sanie. »

[métaph.] « S'il existe dans mon oeuvre des traces de sanie et de pus, je chercherai au fond de moi l'ulcère. » (Mauriac) « Un prêtre est comme un médecin, il ne doit pas avoir peur des plaies, du pus, de la sanie. Toutes les plaies de l'âme suppurent. »

[métaph.] « S'il existe dans mon oeuvre des traces de sanie et de pus, je chercherai au fond de moi l'ulcère. » (Mauriac) « Un prêtre est comme un médecin, il ne doit pas avoir peur des plaies, du pus, de la sanie. Toutes les plaies de l'âme suppurent. »

hâbleur

qui aime à vanter ses mérites, ses actions (=fanfaron).

madrague (fém.)

piège fixe constitué d'une vaste enceinte de filets à compartiments pour capturer les bancs de poissons migrant le long de la côte, généralement des thons. La pêche à la madrague est aujourd'hui interdite en France.

colophon

note finale d'un livre (références, date d'impression, transcription, etc.)

note finale d'un livre (références, date d'impression, transcription, etc.)pisse-copie

écrivain qui rédige abondamment et médiocrement; journaliste à la tâche.

guingois

ce qui n'est pas droit, ce qui s'écarte du cheminement normal. « Il y a un guingois dans ce jardin. » « On a tâché de cacher le guingois de cette chambre par une cloison. »

ce qui n'est pas droit, ce qui s'écarte du cheminement normal. « Il y a un guingois dans ce jardin. » « On a tâché de cacher le guingois de cette chambre par une cloison. »ligne qui ne va pas droit. « L'ombre forme des guingois sur la tôle ondulée. »

de guingois = de travers. Une perspective de guingois. « Des livres posés de guingois sur les étagères. » « Elle se tient un peu de guingois. »

fig.: s'habiller de guingois; avoir l'esprit de guingois ; aller de guingois « Depuis son départ tout va de guingois. »

lunule

en forme de croissant, de demi-lune, voire de lune entière. « Une lunule, un grand cercle bistre laissé par une tasse de café. » « Des papillons gris aux ailes de plumes cendrées, tachées de lunules oranges et roses. » « Cet affleurement rocheux en forme de lunule n'est autre qu'une empreinte de dinosaure. »

en forme de croissant, de demi-lune, voire de lune entière. « Une lunule, un grand cercle bistre laissé par une tasse de café. » « Des papillons gris aux ailes de plumes cendrées, tachées de lunules oranges et roses. » « Cet affleurement rocheux en forme de lunule n'est autre qu'une empreinte de dinosaure. »tache blanche en forme de croissant, située à la base de l'ongle et délimitée à sa partie supérieure par une ligne courbe. « Elle termina l’ongle de son petit doigt, en prenant le temps de souligner le contour de la lunule, puis referma le flacon de vernis »

boîte ronde ou en forme de croissant transparente contenant l'hostie au centre de l'ostensoir.

satellite d'une autre planète que la Terre.

lunulé. « Poteries à anse cornue ou lunulée. »

escobar

personnage hypocrite, sachant utiliser d'adroits subterfuges pour arriver à ses fins ou les justifier.

escobarder : agir, parler en escobar. « Lord Whitworth escobarda comme il put, mais n'en maintint pas moins les assertions du document officiel. »

escobarderie : pratique (habituelle) de l'hypocrisie à la manière d'un escobar. « Tout ce que peuvent donner l'escobarderie patriotique, l'objection tacite et la restriction mentale se devinait dans ses mains de patte-pelu. ».

p. méton.: action, propos hypocrites, dignes d'un escobar. « Par les plus misérables escobarderies de la terre vous me demandez toujours des réponses sur ce que vous ne savez que trop. »

escobarder : agir, parler en escobar. « Lord Whitworth escobarda comme il put, mais n'en maintint pas moins les assertions du document officiel. »

escobarderie : pratique (habituelle) de l'hypocrisie à la manière d'un escobar. « Tout ce que peuvent donner l'escobarderie patriotique, l'objection tacite et la restriction mentale se devinait dans ses mains de patte-pelu. ».

p. méton.: action, propos hypocrites, dignes d'un escobar. « Par les plus misérables escobarderies de la terre vous me demandez toujours des réponses sur ce que vous ne savez que trop. »

poujadisme

[du nom du leader syndical Pierre Poujade] mouvement syndical de la fin de la Quatrième République revendiquant la défense des petits commerçants contre la concurrence des grandes surfaces. « Parmi les poujadistes élus aux législatives de 1956, Jean-Marie Le Pen, qui devient à 27 ans le benjamin de l'Assemblée. » « La nouvelle droite prend le créneau d'un poujadisme intelligent et modernisé. »

p ext. péj.: mouvement réactionnaire des classes moyennes et supérieures (= "conservatisme petit-bourgeois"). « Une poussée du poujadisme et des replis identitaires. » « Un discours populiste et poujadiste. »

néo-poujadisme : « N'y a-t-il pas dans cette fronde des entrepreneurs une forme de "néo-poujadisme" ? »

p ext. péj.: mouvement réactionnaire des classes moyennes et supérieures (= "conservatisme petit-bourgeois"). « Une poussée du poujadisme et des replis identitaires. » « Un discours populiste et poujadiste. »

néo-poujadisme : « N'y a-t-il pas dans cette fronde des entrepreneurs une forme de "néo-poujadisme" ? »

fontange

nœud de rubans dans les cheveux mis à la mode au 17ème s. par Mlle de Fontanges. Coiffure à la Fontange.

nœud de rubans dans les cheveux mis à la mode au 17ème s. par Mlle de Fontanges. Coiffure à la Fontange.p. ext. (souvent au plur.) : coiffure faite de mousseline, de dentelle et de rubans, montés sur fil d'archal. « Ses cheveux grisonnent sur les fontanges. »

jilbab

vêtement en forme de longue robe, couvrant les cheveux et tout le corps hormis le visage, les pieds et les mains. Il est recommandé aux femmes musulmanes par le Coran.

vêtement en forme de longue robe, couvrant les cheveux et tout le corps hormis le visage, les pieds et les mains. Il est recommandé aux femmes musulmanes par le Coran.le jilbab ne doit pas être confondu avec le hijab (simple foulard sur les cheveux) et le niqab ou la burqa (voile intégral).

spin doctor

conseiller en communication et marketing politique, le plus souvent lors de campagnes électorales. « Omniprésents, les spin doctors infligent un coût moral à la démocratie. »

spin, "torsion" en anglais, fait allusion à l’effet que l’on donne à une balle de tennis pour en modifier la trajectoire.

spin, "torsion" en anglais, fait allusion à l’effet que l’on donne à une balle de tennis pour en modifier la trajectoire.

tennis

adaptation anglaise du jeu de paume.

adaptation anglaise du jeu de paume.le nom "tennis" est la prononciation anglaise du verbe français "tenez", prononcé autrefois au jeu de paume avant de servir. "Tenez Messire".

quoailler

pour un cheval : remuer la queue continuellement. « La jument quoiaille. »

pour un cheval : remuer la queue continuellement. « La jument quoiaille. »pour un chien : rechercher le gibier avec la queue dressée.

manichéisme

Doctrine religieuse conçue par Mani, fondée sur la coexistence et l'antagonisme de deux principes cosmiques égaux et éternels: le bien et le mal; conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du mal. « Il n'y a pas le bien et le mal luttant éternellement comme dans le manichéisme. Satan est la créature de Dieu. »

P. anal. Attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.« Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme. »

Manichéisme délirant : délire dans lequel le malade voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affrontement sans y participer.

P. anal. Attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal.« Quand l'ennemi est séparé de vous par une barrière de feu, vous devez le juger en bloc comme une incarnation du mal: toute guerre est un manichéisme. »

Manichéisme délirant : délire dans lequel le malade voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affrontement sans y participer.

libelle

petit livre de caractère satirique, insultant ou diffamatoire. « Veut-on écraser un ennemi politique ? On le calomnie dans un libelle. » « D'innombrables libelles, d'une violence extraordinaire, furent publiés contre Henri III. »

genre littéraire correspondant. « Ce livre a de l'allure, mais, par endroits, il tient du libelle. »

genre littéraire correspondant. « Ce livre a de l'allure, mais, par endroits, il tient du libelle. »

l'exactitude est la politesse des rois

formule attribuée à Louis XVIII et restée dans le langage courant pour rappeler l'importance de la ponctualité : elle s’impose à tous, même aux rois. « Si l'exactitude est la politesse des rois, elle doit aussi être celle d'un candidat à un entretien d'embauche. »

en 1954, le romancier André Maurois rétorque : « Et le retard, la politesse des artistes ».

en 1954, le romancier André Maurois rétorque : « Et le retard, la politesse des artistes ».

poche marsupiale

(ou repli maruspial) poche ventrale extérieure dans laquelle certains mammifères (marsupiaux) portent leurs petits pendant la dernière phase de leur développement embryonnaire. Ex: kangourou

>> p. métaph => « deux malabars s'approchent, les mains enfoncées dans la poche marsupiale de leur tablier. »

>> p. métaph => « deux malabars s'approchent, les mains enfoncées dans la poche marsupiale de leur tablier. »

familistère

[néolog. formé à partir des mots "famille" et "phalanstère"]

[néolog. formé à partir des mots "famille" et "phalanstère"]établissement où plusieurs familles ou individus vivent ensemble et s'approvisionnent dans des magasins coopératifs. « Le familistère de Guise, dans l'Aisne, une utopie réalisée. »

p ext., région.: entreprises spécialisées dans la vente à bon marché.

familistérien : « Voyage en utopie : familistérien le temps d'une journée. »

diacritique

[orth.] élément adjoint à une lettre d'un alphabet pour en modifier la valeur ou pour distinguer des mots homographes. Cet élément peut être suscrit [accents], souscrit [cédille] ou placé à côté de la lettre qu'il modifie. Signe diacritique.

[méd.] qui sert à caractériser une maladie, à la distinguer de toutes les autres. Symptômes diacritiques.

[méd.] qui sert à caractériser une maladie, à la distinguer de toutes les autres. Symptômes diacritiques.

Cracovie

Avoir ses lettres de Cracovie : être expert dans l'art du mensonge et de la tromperie. Réussir à faire passer le faux pour du vrai (craque désigne une blague, craqueur un imposteur, Cracovie en est la déformation).

benoît

calme, paisible.

niais : « toutes ces phrases benoîtes, tous ces charitables paradoxes ne sont que des prétextes à lâchetés, des couleurs pour colorer de honteuses complaisances pour ces hommes. »

niais : « toutes ces phrases benoîtes, tous ces charitables paradoxes ne sont que des prétextes à lâchetés, des couleurs pour colorer de honteuses complaisances pour ces hommes. »

matutinal

littér.: qui appartient au matin. Étoile matutinale, paresse matutinale ; rendez-vous matutinaux. « Cette messe matutinale était singulièrement mélancolique dans l'oratoire qui n'était éclairé que par des cierges. »

matutin, matutineux. Étoile matutine. « Le gris de perle matutineux d'un paysage avant la montée dans le ciel du soleil. »

matutinalement = matinalement.

matutin, matutineux. Étoile matutine. « Le gris de perle matutineux d'un paysage avant la montée dans le ciel du soleil. »

matutinalement = matinalement.

gorgone

personnage fabuleux, de type plutôt féminin, qui se caractérise généralement par des ailes, des défenses de sanglier, une chevelure de serpents, un regard fixe, pétrifiant et qui symbolise une puissance redoutable. Les trois Gorgones : Méduse, Euryale, Sthényo. « Jamais guivre, jamais gorgone ne fut plus lippue, plus hideuse, plus sinistre, plus épouvantable à voir. »

personnage fabuleux, de type plutôt féminin, qui se caractérise généralement par des ailes, des défenses de sanglier, une chevelure de serpents, un regard fixe, pétrifiant et qui symbolise une puissance redoutable. Les trois Gorgones : Méduse, Euryale, Sthényo. « Jamais guivre, jamais gorgone ne fut plus lippue, plus hideuse, plus sinistre, plus épouvantable à voir. »fig: pers. qui inspire une forte répulsion par sa laideur, sa méchanceté (= harpie). « Une gorgone en tablier sale »

chose qui rebute, effraie. « On a vu la rage, la rancune, toutes les gorgones, triompher. » « Une lamentation gorgonienne emplit les montagnes et les vallées. »

animal marin. « Les gorgones de Méditerranée se meurent sous l'impact du réchauffement climatique. »

★ Le verbe "méduser", vient de Méduse, l'une des trois Gorgones. Son regard dangereux changeait en statue de pierre quiconque avait le malheur de le croiser.

affriander

accoutumer au désir de manger ou de boire des choses friandes, délicates; attirer fortement par qqch de délicat à manger ou à boire. « Elle affriande ses hôtes. » « La mère avait laissé, pour affriander Zulime, un pot de miel, de la crème, des noisettes. »

[le suj. désigne la chose qui attire] « Le boudin surtout l'affriandait. »

[chasse/pêche] attirer (un poisson, un oiseau) par un appât agréable au goût. « Affriander le poisson à l'aide de mouches. »

fig.: attirer, allécher qqn par qqch d'agréable. « Les amusements qui affriandent les jeunes. » « Le bal surtout affriandait ma curiosité. » « Il affriande le tout Paris par le faste de ses réceptions. » « Rien n'affriande comme l'espoir du gain. » « Des nourritures recherchées appellent la luxure, la débauche, affriandent à toutes les jouissances. »

[le suj. désigne la chose qui attire] « Le boudin surtout l'affriandait. »

[chasse/pêche] attirer (un poisson, un oiseau) par un appât agréable au goût. « Affriander le poisson à l'aide de mouches. »

fig.: attirer, allécher qqn par qqch d'agréable. « Les amusements qui affriandent les jeunes. » « Le bal surtout affriandait ma curiosité. » « Il affriande le tout Paris par le faste de ses réceptions. » « Rien n'affriande comme l'espoir du gain. » « Des nourritures recherchées appellent la luxure, la débauche, affriandent à toutes les jouissances. »

rapetasser

raccommoder, rapiécer de façon sommaire et disparate. Rapetasser une robe. « Une ignorante fille sans cesse occupée à rapetasser des bas, à ravauder la garde-robe de son père. »

raccommoder, rapiécer de façon sommaire et disparate. Rapetasser une robe. « Une ignorante fille sans cesse occupée à rapetasser des bas, à ravauder la garde-robe de son père. »fig., péj.: corriger, remanier grossièrement un texte; compléter une œuvre par divers emprunts. « Nous avons passé hier de longues heures à lire et à rapetasser son manuscrit. »

rapetassage : « Des écrivaillons experts en rapetassage qui ne méritent pas de signer leurs ouvrages. » « Nous dénonçons dans le christianisme le dernier des rapetassages mythologiques. »

rapetasseur : qui rapetasse. Un rapetasseur de savates. Fig.: auteur d'ouvrages faits de divers emprunts; plus gén., pers. qui prétend faire du neuf à partir de matériaux déjà utilisés. « la France ne produit plus un architecte; les gens qui s'affublent de ce nom sont des cambrousiers, des rapetasseurs de chapelles. »

aller au diable vauvert

Aller très loin.

L'expression vient du nom du château de Vauvert, construit pour Philippe le Bel, au sud de Paris. En conflit avec la papauté, le roi y menait joyeuse vie et s'y serait livré à des actes sacrilèges, ce qui donna à croire que le diable avait pris possession de l'endroit. Le roi mort, les rôdeurs s'emparèrent de l'endroit, et s'y risquer c'était alors aller "au diable Vauvert".

L'expression vient du nom du château de Vauvert, construit pour Philippe le Bel, au sud de Paris. En conflit avec la papauté, le roi y menait joyeuse vie et s'y serait livré à des actes sacrilèges, ce qui donna à croire que le diable avait pris possession de l'endroit. Le roi mort, les rôdeurs s'emparèrent de l'endroit, et s'y risquer c'était alors aller "au diable Vauvert".

cordelier

surnom donné aux religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise (Franciscains) en raison de la cordelière à trois nœuds qu'ils portent serrée autour de leur taille, symbole de la pauvreté.

surnom donné aux religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise (Franciscains) en raison de la cordelière à trois nœuds qu'ils portent serrée autour de leur taille, symbole de la pauvreté.aller sur la haquenée, sur la mule des Cordeliers = aller à pied, un bâton à la main.

parler latin devant les Cordeliers = parler avec assurance d'un sujet qu'on connaît mal devant des personnes qui le connaissent bien.

fam: avoir la conscience large comme la manche d'un Cordelier = être peu scrupuleux.

cordelier peut aussi désigner un membre du club des Cordeliers, club révolutionnaire fondé à Paris en 1790 dans l'ancien couvent des Cordeliers.

rythme circadien

[du lat. circa : "environ", et diem : "jour"] rythme biologique d'une durée de 24 h environ, marqué par l'alternance veille-sommeil (≈ rythme nycthéméral) « Les premières observations scientifiques du rythme circadien ont été effectuées sur des plantes. » « Chez l'homme, la perturbation du rythme circadien favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires. »

hémostatique

propre à arrêter l'écoulement du sang. Pince hémostatique; substance hémostatique. « Un textile utilisé pour contrôler les saignements, que les spécialistes appellent un hémostatique chirurgical. »

décalogue

code formé par les dix commandements, gravés sur des tables, que Dieu a remis à Moïse sur le mont Sinaï. Les tables du décalogue; les préceptes, les lois du décalogue.

ensemble de lois ou de règles de comportement. « Aimer est son décalogue; aimer mieux, son évangile. » « Désormais, l'homme n'a plus d'autre loi que son bon plaisir, plus d'autre décalogue que l'estime qu'il fait de ses propres forces. » « Ce décalogue politique mérite seul le nom d'articles constitutionnels. »

ensemble de lois ou de règles de comportement. « Aimer est son décalogue; aimer mieux, son évangile. » « Désormais, l'homme n'a plus d'autre loi que son bon plaisir, plus d'autre décalogue que l'estime qu'il fait de ses propres forces. » « Ce décalogue politique mérite seul le nom d'articles constitutionnels. »