Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

égruger

réduire en poudre, en menues parcelles à l'aide d'un égrugeoir. Sel bien égrugé.

fig. « Filou! t'a osé dire filou! tu veux donc que je t'égruge ? » « Ces voix en farine qui s'égrugent au moindre souffle. »

p. ext.: user, rogner par le frottement. « L'omnibus égrugeant le pavé »

fig. « Filou! t'a osé dire filou! tu veux donc que je t'égruge ? » « Ces voix en farine qui s'égrugent au moindre souffle. »

p. ext.: user, rogner par le frottement. « L'omnibus égrugeant le pavé »

tarsier

petit primate arboricole de Malaisie, à face aplatie, yeux proéminents et longs pieds (le nom tarsier vient de "tarse", partie postérieure du pied).

petit primate arboricole de Malaisie, à face aplatie, yeux proéminents et longs pieds (le nom tarsier vient de "tarse", partie postérieure du pied).le tarsier appartient au groupe des "prosimiens", intermédiaire entre les insectivores et les singes, tout comme le maki ou le lori.

manichéisme

doctrine religieuse conçue par Mani, fondée sur la coexistence et l'antagonisme de deux principes cosmiques égaux et éternels: le bien et le mal.

p. anal.: conception qui divise toute chose en deux parties, dont l'une est considérée tout entière avec faveur et l'autre rejetée sans nuance. « Réveille-toi, sors de ton manichéisme. Tu ne crois pas sérieusement que la bêtise et le mal sont dans un seul camp ? » « Toute guerre est un manichéisme où l'ennemi est l'incarnation du mal. »

p. anal.: conception qui divise toute chose en deux parties, dont l'une est considérée tout entière avec faveur et l'autre rejetée sans nuance. « Réveille-toi, sors de ton manichéisme. Tu ne crois pas sérieusement que la bêtise et le mal sont dans un seul camp ? » « Toute guerre est un manichéisme où l'ennemi est l'incarnation du mal. »

voussure

courbure d'une voûte ou d'une arcade; en partic., portion de voûte qui raccorde un plafond avec la corniche d'une pièce. « Les muses de stuc assises, une lyre à la main, dans la voussure du plafond. »

courbure d'une voûte ou d'une arcade; en partic., portion de voûte qui raccorde un plafond avec la corniche d'une pièce. « Les muses de stuc assises, une lyre à la main, dans la voussure du plafond. »p. anal.: courbure d'une chose dont la forme rappelle celle d'une voûte. « Il avait l'échine étroite et maigre, avec une voussure en partie naturelle et en partie acquise. »

archit.: partie cintrée surmontant une porte ou une fenêtre. « Une poterne basse à voussure de brique. »

s'ingénier

faire preuve d'ingéniosité; se donner du mal pour parvenir au but recherché. « Bref, petit à petit, en s'ingéniant, en étendant ses travaux et son commerce, il s'est trouvé dans l'aisance. Inutile de chercher, de s'appliquer, de s'ingénier... »

p. métaph.: « le pollen, pour pénétrer dans l'ovule, s'ingénie comme s'il savait les lois du vide. »

s'ingénier à, de = s'évertuer. « Chaque beauté, chaque chose réussie, l'homme s'ingénie à la gâcher, même quand elle est sa création. »

p. métaph.: « le pollen, pour pénétrer dans l'ovule, s'ingénie comme s'il savait les lois du vide. »

s'ingénier à, de = s'évertuer. « Chaque beauté, chaque chose réussie, l'homme s'ingénie à la gâcher, même quand elle est sa création. »

bobinette

pièce de bois mobile, maintenue contre le battant d'une porte par une petite cheville (ou "chevillette") pour en condamner l'accès.

pièce de bois mobile, maintenue contre le battant d'une porte par une petite cheville (ou "chevillette") pour en condamner l'accès.► « Tire la chevillette, la bobinette cherra. ». La grand-mère du Petit Chaperon rouge aurait pu dire plus trivialement : « Tire sur la petite cheville pour faire tomber le taquet de bois qui bloque la porte. » ("cherra" = verbe "choir" au futur).

arg.: tête, expression de la physionomie. « Montre ta bobinette ! » « Pour ce qui est de sa bobinette, la nature ne l’avait pas gâté : un menton en galoche, un blaze énorme et des yeux petits, vicieux, enfoncés dans leur orbite. »

jeu de hasard pratiqué avec trois dés. Taper la bobinette.

babélien

qui rappelle la confusion des langues de la tour de Babel. Confusion babélienne.

qui rappelle la confusion des langues de la tour de Babel. Confusion babélienne.a silentio

[du lat. argumentum a silentio, argument du silence] qui est tu. Argument, preuve, témoignage a silentio. « Il ne dit mot, ce que l'on peut interpréter comme une preuve a silentio de sa réprobation. »

argumentum a silentio (= sophisme du silence) : raisonnement qui conclut l'absence de quelque chose basée sur le manque d'évidence ou de mention de cette chose. Ex: « Les girafes n'existaient pas à l'époque de Jules César. En effet, il n'en parle jamais. »

L'argumentum a silentio est considéré comme un type d'argument faible ou fallacieux car le silence ou l'absence d'information peut être dû à de nombreuses autres raisons ("absence de preuve n'est pas preuve de l'absence").

argumentum a silentio (= sophisme du silence) : raisonnement qui conclut l'absence de quelque chose basée sur le manque d'évidence ou de mention de cette chose. Ex: « Les girafes n'existaient pas à l'époque de Jules César. En effet, il n'en parle jamais. »

L'argumentum a silentio est considéré comme un type d'argument faible ou fallacieux car le silence ou l'absence d'information peut être dû à de nombreuses autres raisons ("absence de preuve n'est pas preuve de l'absence").

mignardise

litt.: qualité de ce qui est mignard (gracieux, délicat). « Quel contraste entre sa grosse voix et la mignardise de ses traits. Elle a un nez fait pour des mouchoirs au point d'Alençon. »

affectation exagérée de gentillesse et de délicatesse. Mignardise de style. « Sa voix, autrefois gâtée par la mignardise et l'afféterie, s'échappait pure et limpide. »

bx-arts: se dit, dans une oeuvre d'art, d'une exécution où se font trop sentir l'afféterie, l'affectation, la recherche de la grâce. « La pratique du pinceau ne doit jamais tomber dans la fade et froide mignardise d'un Mignard, ni dans le faire insipide et blaireauté d'un Carlo Dolci. »

p. méton.: manières, gestes ou paroles traduisant une certaine tendresse. « Mathilde est passée dans sa chambre où elle couche le petit en lui débitant des mignardises. »

petits gâteaux servis à la fin du repas (avec le café et les liqueurs le plus souvent). « Une petite soupe de fruits rouges et ses sorbets et enfin le café et les mignardises »

affectation exagérée de gentillesse et de délicatesse. Mignardise de style. « Sa voix, autrefois gâtée par la mignardise et l'afféterie, s'échappait pure et limpide. »

bx-arts: se dit, dans une oeuvre d'art, d'une exécution où se font trop sentir l'afféterie, l'affectation, la recherche de la grâce. « La pratique du pinceau ne doit jamais tomber dans la fade et froide mignardise d'un Mignard, ni dans le faire insipide et blaireauté d'un Carlo Dolci. »

p. méton.: manières, gestes ou paroles traduisant une certaine tendresse. « Mathilde est passée dans sa chambre où elle couche le petit en lui débitant des mignardises. »

petits gâteaux servis à la fin du repas (avec le café et les liqueurs le plus souvent). « Une petite soupe de fruits rouges et ses sorbets et enfin le café et les mignardises »

ataraxie

quiétude absolue de l'âme, idéal du sage, selon l'épicurisme et le stoïcisme. « Le secret de l’ataraxie est l’indifférence, l'insensibilité aux vicissitudes de l’existence. » « L'équilibre, la paix, l'ataraxie, qu'on donne le nom qu'on voudra à cela que je crains de ne jamais trouver. »

quiétude absolue de l'âme, idéal du sage, selon l'épicurisme et le stoïcisme. « Le secret de l’ataraxie est l’indifférence, l'insensibilité aux vicissitudes de l’existence. » « L'équilibre, la paix, l'ataraxie, qu'on donne le nom qu'on voudra à cela que je crains de ne jamais trouver. »lénifier

du latin lenis (doux) et facere (faire) : calmer, adoucir, apaiser, soulager. « Le calme de cette thébaïde pourra détendre ses nerfs et lénifier son esprit. »

du latin lenis (doux) et facere (faire) : calmer, adoucir, apaiser, soulager. « Le calme de cette thébaïde pourra détendre ses nerfs et lénifier son esprit. »lénitif (=lénifiant) : calmant, apaisant, consolant. « Le miel est un bon lénitif pour la gorge. »

fig.: tendresse lénitive. « Cet endroit dégage une atmosphère lénitive. » « Il répétait avec une douceur lénifiante : tu as tort de t'inquiéter. »

péj.: fade, douceâtre, amollissant. Atmosphère lénifiante. « Un scénario lénifiant, ennuyeux. »

thébaïde

lieu sauvage, isolé et paisible, où l'on mène une vie retirée et calme. « Il rêvait à une thébaïde raffinée, à une arche immobile et tiède où il se réfugierait loin de l'incessant déluge de la sottise humaine. »

lieu sauvage, isolé et paisible, où l'on mène une vie retirée et calme. « Il rêvait à une thébaïde raffinée, à une arche immobile et tiède où il se réfugierait loin de l'incessant déluge de la sottise humaine. »guindeau

treuil à axe horizontal utilisé sur les navires pour actionner l'ancre. « Le câble et le grelin se tendirent sous la puissante action du guindeau. Les ancres tinrent bon. » « Le brick virait au guindeau pour lever l’ancre. »

treuil à axe horizontal utilisé sur les navires pour actionner l'ancre. « Le câble et le grelin se tendirent sous la puissante action du guindeau. Les ancres tinrent bon. » « Le brick virait au guindeau pour lever l’ancre. »Gondwana

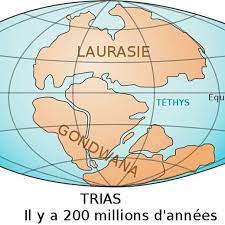

masse continentale d'un seul tenant réunissant il y a 200 millions d'années l'Amérique du sud, l'Afrique, Madagascar, l'Inde et l'Australie. « Deux continents principaux, séparés par un océan, occupaient la surface du globe : la Laurasia au nord-ouest et le Gondwana au sud-est. »

masse continentale d'un seul tenant réunissant il y a 200 millions d'années l'Amérique du sud, l'Afrique, Madagascar, l'Inde et l'Australie. « Deux continents principaux, séparés par un océan, occupaient la surface du globe : la Laurasia au nord-ouest et le Gondwana au sud-est. »boutefeu

[anciennement] baguette garnie à son extrémité d'une mèche et qui servait, en artillerie, à mettre le feu à la charge du canon.

[anciennement] baguette garnie à son extrémité d'une mèche et qui servait, en artillerie, à mettre le feu à la charge du canon.p. ext.: tout dispositif de ce genre servant à allumer le feu.

p ext.: incendiaire. « Une longue flamme illumina la galerie lorsque le boutefeu ouvrit la vanne de son appareil. »

p. métaph., fam.: qui suscite, qui exacerbe les querelles ou les passions. Un article boute-feu. « L'ancien ministre, devenu le boutefeu du nationalisme serbe. »

brassin

cuve où l'on brasse la bière. « Dans chaque brassin, un bouquet de houblons différent. »

cuve où l'on brasse la bière. « Dans chaque brassin, un bouquet de houblons différent. »p. métaph. : « O ces brassins de vie où bout en feux épars à travers l'infini la matière féconde! »

p. méton.: contenu de cette cuve. « Si la mouture est trop grosse, le brassin ne peut entrer dans le filtre. »

allégorie

mode d'expression consistant à représenter une idée abstraite ou une notion morale par une image ou un récit.

inexpugnable

qu'il est ou qu'il semble impossible de prendre d'assaut, par la force des armes (synon: imprenable). Cité, forteresse, position inexpugnable

« Frédéric Ier, voulant rendre son château inexpugnable, fit élever une forte tour au-dessus du petit vallon qui le sépare des montagnes au levant. »

[p. méton., en parlant de pers.] « Ils s'étaient retranchés dans ce trou, et se croyaient inexpugnables. »

que l'on ne peut enlever à son possesseur. « J'ai dû demander l'affection de mon choix. Avignon, hélas! est inexpugnable, car le professeur Honorius tient bon, je le sais. »

fig.: qui ne peut être vaincu, qui résiste à tous les assauts (= indomptable, invincible). Force, puissance inexpugnable. « Nos automatismes ne sont pas en nous des fatalités inexpugnables. »

[en parlant d'une femme ou de sa vertu] qui résiste à toutes les tentatives de charme, de séduction. Coeur, femme, pudeur inexpugnable. « Elle ménage ce bélître dans l'idée de s'en faire épouser, et se livre à ces simagrées de pudeur hyrcanienne et de vertu inexpugnable, repoussant l'amour des ducs les mieux faits. »

« Frédéric Ier, voulant rendre son château inexpugnable, fit élever une forte tour au-dessus du petit vallon qui le sépare des montagnes au levant. »

[p. méton., en parlant de pers.] « Ils s'étaient retranchés dans ce trou, et se croyaient inexpugnables. »

que l'on ne peut enlever à son possesseur. « J'ai dû demander l'affection de mon choix. Avignon, hélas! est inexpugnable, car le professeur Honorius tient bon, je le sais. »

fig.: qui ne peut être vaincu, qui résiste à tous les assauts (= indomptable, invincible). Force, puissance inexpugnable. « Nos automatismes ne sont pas en nous des fatalités inexpugnables. »

[en parlant d'une femme ou de sa vertu] qui résiste à toutes les tentatives de charme, de séduction. Coeur, femme, pudeur inexpugnable. « Elle ménage ce bélître dans l'idée de s'en faire épouser, et se livre à ces simagrées de pudeur hyrcanienne et de vertu inexpugnable, repoussant l'amour des ducs les mieux faits. »

nanar

film tellement mal réalisé et ridicule qu'il en devient involontairement amusant et comique. Normalement, le terme nanar diffère du navet par son aptitude à divertir. Le nanar amuse par ses défauts, tandis que le navet est simplement mauvais et ennuyeux.

tout ce qui est drôle car mauvais. Ex: un livre nanar.

dans le jargon des brocanteurs et bouquinistes, le nanar désigne un livre ou un objet médiocre et invendable.

tout ce qui est drôle car mauvais. Ex: un livre nanar.

dans le jargon des brocanteurs et bouquinistes, le nanar désigne un livre ou un objet médiocre et invendable.

anguiforme

qui a la forme d'un serpent (=serpentiforme). « Le requin-lézard, avec son allure anguiforme, peut atteindre 2 mètres de long. »

qui a la forme d'un serpent (=serpentiforme). « Le requin-lézard, avec son allure anguiforme, peut atteindre 2 mètres de long. »bonace

(vx.) état d'une mer très tranquille, calme plat : la bonace après l'orage.

p. métaph.: état d'une personne dépourvue de toute agitation, période de répit : « il était appliqué, silencieux et semblait modeste, on l'oubliait volontiers, et, soudainement, après de longues bonaces, Ferdinand éclatait, était soulevé de frénésie. »

p. métaph.: état d'une personne dépourvue de toute agitation, période de répit : « il était appliqué, silencieux et semblait modeste, on l'oubliait volontiers, et, soudainement, après de longues bonaces, Ferdinand éclatait, était soulevé de frénésie. »

pectiné

pourvu d'une structure en forme de dents de peigne (=penné). Antennes, feuilles pectinées ; végétal pectiné. « Le sapin pectiné, aussi appelé sapin blanc ou sapin commun, est fréquemment utilisé comme arbre de Noël. »

pourvu d'une structure en forme de dents de peigne (=penné). Antennes, feuilles pectinées ; végétal pectiné. « Le sapin pectiné, aussi appelé sapin blanc ou sapin commun, est fréquemment utilisé comme arbre de Noël. »toit pectiné : toit pentu à bords dentelés par les extrémités des chevrons.

pendrillon

rideau de théâtre, souvent en velours noir, servant à cacher les coulisses. « La scène du Théâtre a été débarrassée de ses pendrillons, les murs sont nus, pierres et ciment. »

rideau de théâtre, souvent en velours noir, servant à cacher les coulisses. « La scène du Théâtre a été débarrassée de ses pendrillons, les murs sont nus, pierres et ciment. »ragusain

habitant de Dubrovnik, connue sous le nom de Raguse jusqu'en 1808.

rudéral

[du lat. rudus, déblais, décombres] qui pousse sur les décombres, les tas d'ordures. Végétation rudérale. « L'ortie est une plante rudérale. » « En été, il n'y a guère que les bruyères arborescentes, les arbousiers et autres rudérales qui résistent. »

[du lat. rudus, déblais, décombres] qui pousse sur les décombres, les tas d'ordures. Végétation rudérale. « L'ortie est une plante rudérale. » « En été, il n'y a guère que les bruyères arborescentes, les arbousiers et autres rudérales qui résistent. »remugle

odeur de renfermé, de moisi. Sentir le remugle. « Vieille maison à l'odeur d'humidité et de remugle. »

remugle de qqch. Remugle de cigare froid, de cuisine, de laine mouillée, de souterrain, de latrine. « Le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux et dont la fleur, à l'état brut, dégage un remugle de moisi et de rouille. »

remugler : exhaler un remugle (hapax). « L'évier remugla un hoquet d'eau. »

remugle de qqch. Remugle de cigare froid, de cuisine, de laine mouillée, de souterrain, de latrine. « Le patchouli, le plus âcre des parfums végétaux et dont la fleur, à l'état brut, dégage un remugle de moisi et de rouille. »

remugler : exhaler un remugle (hapax). « L'évier remugla un hoquet d'eau. »

chenu

qui a des cheveux blancs ou blanchissants. La tête chenue d'un vieillard ; sourcils chenus. « Une mousse chenue obstruait ses oreilles »

qui a des cheveux blancs ou blanchissants. La tête chenue d'un vieillard ; sourcils chenus. « Une mousse chenue obstruait ses oreilles »qui est marqué par l'âge, vieux. « Un homme s'avançait voûté, chenu, blanchi. » « Ces vieilles qui essayent encore sur nous leurs charmes chenus. » « L'âge moyen est pire que l'âge chenu : Les lézardes ne valent pas les ruines. »

[en parlant de la montagne, de la mer, d'arbres] = blanc, blanchi. Montagnes, ondes chenues; arbres chenus. « Bientôt là-bas, derrière l'épaule chenue du mont neigeux, l'aube va crever. » « Une mer azurée et chenue. »

"C'est du chenu" = c'est beau, de bonne qualité. « Mes souliers, ce qu'on fait de meilleur marché, c'est pas du chenu. » « Je vous conterai ma vie en détail. C'est du chenu. » [couleur]

ab irato

fait sous l'emprise de la colère. « Il me rendit le manuscrit, çà et là déchiré, marqué ab irato de parenthèses et de traces au crayon. »

vésanie

dérèglement d'esprit, folie. « Le poète nous a conduit à une situation-limite, vers une limite qu'on craint de dépasser, entre vésanie et raison. »

dérèglement d'esprit, folie. « Le poète nous a conduit à une situation-limite, vers une limite qu'on craint de dépasser, entre vésanie et raison. »céruléen

d'un bleu intense ou d'un bleu sombre. Nuit céruléenne. « L'abîme infini du ciel céruléen » « Des beaux lacs bleus, céruléens... »

d'un bleu intense ou d'un bleu sombre. Nuit céruléenne. « L'abîme infini du ciel céruléen » « Des beaux lacs bleus, céruléens... »fig. qui a un caractère céleste. « Votre conscience céruléenne de poète. » [couleur]

ilote

antiq.: esclave des Spartiates, chargé des travaux ruraux, dont la condition était particulièrement pénible.

antiq.: esclave des Spartiates, chargé des travaux ruraux, dont la condition était particulièrement pénible.personne en état de dépendance vis-à-vis d'une autre. « Ma belle-mère, cette malheureuse ilote, absolument terrorisée par les gros sourcils noirs et la barbe blanche de son vieux fleuve d'époux. »

personne réduite à la misère, à la déchéance physique ou morale. « Des nations entières sont devenues des espèces d'ilotes par l'usage immodéré de l'opium et de l'alcool. »

ilote ivre [p. réf. à la tradition d'enivrer les ilotes pour inciter, par le spectacle qu'ils donnaient, les enfants à la sobriété]. « Je me sentis soudain l'ilote ivre toisé par un prince. » « Comme les Spartiates montraient à leurs fils un ilote ivre, il arrive que je lui montre mon pays, pour qu'elle voie ce qu'elle ne doit pas être. »

ilotisme

condition d'une personne en état de dépendance vis à vis d'une autre, ou réduite à la déchéance physique ou morale. « Sa femme, qu'il avait réduite à un ilotisme complet. » « l'immense majorité de l'humanité, condamnée à l'ilotisme intellectuel... »

Ilotiser

réduire à l'état d'ilote. « Nous serons très prochainement, nous chrétiens, domestiqués, ilotisés, réduits en servitude. »

viri probati

[lat. "hommes éprouvés"] hommes d'âge mûr susceptibles d'être ordonnés prêtres en raison de leur mode de vie exemplaire. « L'ordination sacerdotale en Amazonie de "viri probati", y compris mariés, remet en question l'obligation du célibat des prêtres. »

cilice

tunique, ceinture de crin ou d'étoffe rude, garnie éventuellement de clous ou de pointes de fer à l'intérieur et portée sur la chair par mortification. Porter, prendre le cilice; cilice de pénitente; cilice de crin. « Ça me dégoûte comme d'aller à confesse, c'est du même ordre que les « pénitences », le cilice des moines, tout l'arsenal ordurier du masochisme chrétien. » « Une veuve dévote, membre de l'Opus Dei, qui ne sort jamais sans un cilice en guise de jarretière. »

tunique, ceinture de crin ou d'étoffe rude, garnie éventuellement de clous ou de pointes de fer à l'intérieur et portée sur la chair par mortification. Porter, prendre le cilice; cilice de pénitente; cilice de crin. « Ça me dégoûte comme d'aller à confesse, c'est du même ordre que les « pénitences », le cilice des moines, tout l'arsenal ordurier du masochisme chrétien. » « Une veuve dévote, membre de l'Opus Dei, qui ne sort jamais sans un cilice en guise de jarretière. »fig.: ce qui est cause de tourments. Endosser le cilice de la misère. Le cilice du remords.

percoler

passer à travers des matériaux poreux, en parlant de liquides (souvent des liquides sous pression). « Elle avait laissé depuis la cafetière percoler dans son dos, comme par défi. » « Les précipitations s'écoulent sous forme d'eau de ruissellement ou percolent dans le sol vers les nappes souterraines. »

fig.: diffuser, parvenir. « Une foule percola de Saint-Marcel, réclamant le pain à deux sous et criant : "Mort aux riches !". » « Des bribes du langage de la cour percolent jusqu’au langage populaire. » « Plus de la moitié du budget de la PAC ne percole pas jusqu’aux agriculteurs. » « Il faut du temps pour que les nouvelles idées percolent au sein de la société. »

fig.: diffuser, parvenir. « Une foule percola de Saint-Marcel, réclamant le pain à deux sous et criant : "Mort aux riches !". » « Des bribes du langage de la cour percolent jusqu’au langage populaire. » « Plus de la moitié du budget de la PAC ne percole pas jusqu’aux agriculteurs. » « Il faut du temps pour que les nouvelles idées percolent au sein de la société. »

supplice chinois

technique de torture particulièrement cruelle. « Les bourreaux chinois pratiquent un art de la souffrance raffiné par des siècles d'usage, qu'on pourrait qualifier de cruauté civilisée. »

fig.: tourment physique ou moral particulièrement cruel et raffiné. « Son choix de faire ses avoeux au goutte-à-goutte, tel un supplice chinois, a usé les nerfs des jurés. »

fig.: tourment physique ou moral particulièrement cruel et raffiné. « Son choix de faire ses avoeux au goutte-à-goutte, tel un supplice chinois, a usé les nerfs des jurés. »

circonlocution

détours de langage qui, en évitant les termes précis, visent à masquer la pensée ou à adoucir ce que l'on veut dire. Périphrases et circonlocutions. « Je vous ai parlé sans détours ni circonlocutions. »

p ext. « Vous avez préféré trois pages de circonlocution où je ne puis comprendre autre chose, sinon que vous seriez revenue, si vous n'étiez pas restée. »

p métaph. « Mes circonlocutions, mes parenthèses, mon mode indirect d'approche des êtres. » « Avec de tels personnages il ne doit y avoir ni détours, ni circonlocutions, ni demi-teintes. »

p ext. « Vous avez préféré trois pages de circonlocution où je ne puis comprendre autre chose, sinon que vous seriez revenue, si vous n'étiez pas restée. »

p métaph. « Mes circonlocutions, mes parenthèses, mon mode indirect d'approche des êtres. » « Avec de tels personnages il ne doit y avoir ni détours, ni circonlocutions, ni demi-teintes. »

autoclave

[de auto, "de lui-même" et clavis, "clef"] (joint, clapet, couvercle) qui se ferme hermétiquement sous l'effet de la pression intérieure de la vapeur.

[de auto, "de lui-même" et clavis, "clef"] (joint, clapet, couvercle) qui se ferme hermétiquement sous l'effet de la pression intérieure de la vapeur.chaudière, marmite autoclave : dont la fermeture est autoclave. « Un vaste entrepont dans lequel sont installés des chaudières autoclaves pour la préparation de l'huile. »

récipient conçu pour porter l'eau à des températures supérieures à 100° (vapeur sous pression) et permettant de cuire des aliments, stériliser des objets, etc. Soumettre le café à l'autoclave. « L'huile de ricin doit être passée en autoclave à 125°C pour détruire le poison qu'elle contient. »

autoclaver : passer à l’autoclave. « Autoclaver la solution 20 minutes à 100° C. »

diverticule

méd.: petite cavité naturelle ou pathologique située dans la paroi d’un organe creux (intestin, vessie, œsophage, etc.) « On vient de l'opérer d'un diverticule intestinal. »

chemin se détachant d'un sentier de grande randonnée pour conduire à un point donné. « Un diverticule permet de rejoindre le bord de la falaise. »

fig.: « La peinture de fleurs, longtemps considérée comme un diverticule mineur de la nature morte... » « La politique est un terrain dont il connaît tous les buissons, toutes les ramifications, tous les diverticules. »

dans un réseau souterrain, couloir séparant deux salles. « On accède à la salle commune par un diverticule antichambre. »

chemin se détachant d'un sentier de grande randonnée pour conduire à un point donné. « Un diverticule permet de rejoindre le bord de la falaise. »

fig.: « La peinture de fleurs, longtemps considérée comme un diverticule mineur de la nature morte... » « La politique est un terrain dont il connaît tous les buissons, toutes les ramifications, tous les diverticules. »

dans un réseau souterrain, couloir séparant deux salles. « On accède à la salle commune par un diverticule antichambre. »

chaîne de vacances

[vacance ayant ici le sens de "place libre"] mode de redistribution d’une ressource disponible dans un groupe. Lorsqu’une nouvelle place se libère, le premier individu concerné la prend, puis libère à son tour celle qu’il occupait. Cette place libérée est prise par un autre individu, qui abandonne à son tour la sienne, et ainsi de suite : chaque déplacement crée la place suivante dans la chaîne. « La création d'un nouveau poste a déclenché une chaîne de vacances : plusieurs services ont vu leurs effectifs se réorganiser en quelques jours. » « Le danger de changer de coquille provoque un comportement social appelé « chaîne de vacances » : de nombreux bernard-l'ermite de tailles différentes se réunissent autour d’une coquille vide adaptée à la croissance du plus gros d’entre eux, et chacun passe ensuite dans la coquille de l’autre, la plus petite restant vide. »

paréidolie

phénomène psychologique consistant à percevoir des formes familières dans des images désordonnées (ex: paysage, nuage, constellation, tache d'encre, etc). « Sans nul doute pour des raisons mystiques, je suis souvent fasciné par des paréidolies. Par exemple, un platane élagué, non-feuillu, me rappelle le crucifix. »

phénomène psychologique consistant à percevoir des formes familières dans des images désordonnées (ex: paysage, nuage, constellation, tache d'encre, etc). « Sans nul doute pour des raisons mystiques, je suis souvent fasciné par des paréidolies. Par exemple, un platane élagué, non-feuillu, me rappelle le crucifix. »chouquet

gros billot de bois utilisé par le bourreau pour une décapitation. « On apporta sur l'échafaud, le matin du jour fatal, le chouquet, nom du billot où le condamné devait poser sa tête en se mettant à genoux. »

gros billot de bois servant à joindre un mât inférieur au mât supérieur qui en forme le prolongement. « Le bas mât est uni au mât de hune par un chouquet; le mât de hune à celui de perroquet par un autre chouquet. » « Si vous restez dans votre cabine, vous ne connaîtrez ni le vent qui parle, ni l'eau froide qui brûle, ni le sifflement chuchoté du martinet du fougue sous le chouquet du perroquet. »

gros billot de bois servant à joindre un mât inférieur au mât supérieur qui en forme le prolongement. « Le bas mât est uni au mât de hune par un chouquet; le mât de hune à celui de perroquet par un autre chouquet. » « Si vous restez dans votre cabine, vous ne connaîtrez ni le vent qui parle, ni l'eau froide qui brûle, ni le sifflement chuchoté du martinet du fougue sous le chouquet du perroquet. »

matassin

bouffon imitant comiquement des danses guerrières (=paillasse).

bouffon imitant comiquement des danses guerrières (=paillasse).danseur comique. « J'avais préparé pour intermède une scène de matassins avec une poursuite bouffonne parmi le public. »

p. ext.: pers. ridicule, objet de moquerie. « N'avez-vous pas vu ces matassins, auxquels on a retourné leur habit, à la figure desquels on a convié la population à cracher ? »

médecin bouffon (=médicastre).

p. méton.: ancienne danse bouffonne. Danser les matassins.

travée

portion (de voûte, de pont, etc.) comprise entre deux points d'appui (colonnes, piliers, piles, etc.). « Le transept sépare le chœur et la nef à cinq travées. » « La dernière travée du pont vient d'être posée. » « Un viaduc comportant trois travées, deux travées de rives et une centrale, reposant sur deux piles de granit. »

portion (de voûte, de pont, etc.) comprise entre deux points d'appui (colonnes, piliers, piles, etc.). « Le transept sépare le chœur et la nef à cinq travées. » « La dernière travée du pont vient d'être posée. » « Un viaduc comportant trois travées, deux travées de rives et une centrale, reposant sur deux piles de granit. »rangée de tables, de sièges placés les uns derrière les autres. Les travées d'un amphithéâtre. « Plus de cinq cents personnes se bousculent, cherchent une place dans les travées pleines. »

anacréontique

relatif à la poésie d'Anacréon, poète lyrique grec inspiré par Dionysos, qui célèbre avec légèreté les plaisirs de l'amour et de la table. « Des chansons anacréontiques, érotiques, satiriques et gastronomiques. »

relatif à la poésie d'Anacréon, poète lyrique grec inspiré par Dionysos, qui célèbre avec légèreté les plaisirs de l'amour et de la table. « Des chansons anacréontiques, érotiques, satiriques et gastronomiques. »p. ext.: qui est d'un érotisme gracieux et léger. « Une femme nue s'étire, dans une pose anacréontique. »

yatagan

sabre à lame recourbée utilisé dans l'ancienne Turquie (=ataghan). « À coups de yatagans et de masses d'armes, les mamelouks achevaient les malheureux. »

aérolithe

météorite, objet qui tombe du ciel. « En quel lieu, dans quel site, viens-je de choir, comme un aérolithe ? » (Cyrano de Bergerac). « Les théories socialistes épouvantèrent les bourgeois, comme une grêle d'aérolithes. »

météorite, objet qui tombe du ciel. « En quel lieu, dans quel site, viens-je de choir, comme un aérolithe ? » (Cyrano de Bergerac). « Les théories socialistes épouvantèrent les bourgeois, comme une grêle d'aérolithes. »octavon

qui a un huitième de sang noir, c'est-à-dire issu de l'union d'un blanc et d'une quarteronne ou d'une blanche et d'un quarteron (¼ de sang noir). « Entre un octavon et un créole, jamais un Européen n'a pu faire de différence. » « C'était un octavon sournois, à tête de rongeur. »

némésis

colère, jalousie, vengeance divine [p.allus. à Némésis, déesse grecque de la Vengeance et de la Justice distributive] . « On le savait possessif et colérique, alors on donnait satisfaction à sa némésis en feignant le chagrin et la contrition. »

p ext.: ennemi juré. « Sur son dernier 100 m, le héros Usain Bolt finit battu par sa Némésis, Justin Gatlin. » « La véritable némésis de l'économie moderne, c'est l'effondrement écologique. »

p ext.: ennemi juré. « Sur son dernier 100 m, le héros Usain Bolt finit battu par sa Némésis, Justin Gatlin. » « La véritable némésis de l'économie moderne, c'est l'effondrement écologique. »

oblatif

qui s'offre à satisfaire les besoins d'autrui au détriment des siens propres. « Un amour oblatif. »

p. anal: chose mise au service d'une personne ou d'une idée. « Documentation oblative. »

oblativité

disposition à se donner librement à autrui ou à Dieu sans rien attendre en retour ; tendance au dévouement désintéressé envers une personne ou une cause (altruisme), pouvant aller jusqu’à l’effacement de soi et à la désexualisation.

oblat

pers. qui s'est agrégée à une communauté religieuse, mais sans prononcer les vœux.

pers. se sacrifiant. « Nous n'étions rien et voici que nous sommes les élus de la souffrance, les oblats, les martyrs. »

p. anal: chose mise au service d'une personne ou d'une idée. « Documentation oblative. »

oblativité

disposition à se donner librement à autrui ou à Dieu sans rien attendre en retour ; tendance au dévouement désintéressé envers une personne ou une cause (altruisme), pouvant aller jusqu’à l’effacement de soi et à la désexualisation.

oblat

pers. qui s'est agrégée à une communauté religieuse, mais sans prononcer les vœux.

pers. se sacrifiant. « Nous n'étions rien et voici que nous sommes les élus de la souffrance, les oblats, les martyrs. »

atlantisme

alignement (de l'Europe) sur la politique des États-Unis, fidèlement au traité de l'Atlantique nord (OTAN). « Nicolas Sarkozy délaisse le gaullo-mitterrandisme de ses prédécesseurs et cède aux sirènes de l'atlantisme, que certains nomment maintenant "néo-conservatisme". »

alignement (de l'Europe) sur la politique des États-Unis, fidèlement au traité de l'Atlantique nord (OTAN). « Nicolas Sarkozy délaisse le gaullo-mitterrandisme de ses prédécesseurs et cède aux sirènes de l'atlantisme, que certains nomment maintenant "néo-conservatisme". »