Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

cinabre

sulfure de mercure de couleur rouge (sang), utilisé pour la fabrication du vermillon.

sulfure de mercure de couleur rouge (sang), utilisé pour la fabrication du vermillon.p. méton: couleur rouge vermillon.

cinabrin = de la couleur du cinabre. « Ses lèvres sont cinabrines. » [couleur]

imbelle

qui n'aime pas la guerre; qui est impropre aux combats. Peuple imbelle. « Des armes d'apparat, belles et imbelles. »

qui n'aime pas la guerre; qui est impropre aux combats. Peuple imbelle. « Des armes d'apparat, belles et imbelles. »tartan

étoffe de laine à grands carreaux de diverses couleurs que les Écossais utilisent pour la confection de certains vêtements. « Un châle de tartan. » « D'immenses étoffes de soie bariolée d'incarnat, de vert et de jaune, à la façon du tartan écossais. »

étoffe de laine à grands carreaux de diverses couleurs que les Écossais utilisent pour la confection de certains vêtements. « Un châle de tartan. » « D'immenses étoffes de soie bariolée d'incarnat, de vert et de jaune, à la façon du tartan écossais. »vêtement écossais coupé dans du tartan, généralement un châle, un kilt ou un grand manteau. « Enveloppé dans son tartan écossais... »

vêtement, châle ou plaid fait d'un tissu semblable au tartan écossais. « La petite fille, malade, avait sur les jambes un tartan rouge à carreaux blancs. » « Elle jeta sur ses épaules un tartan à carreaux gris et blancs. »

zététique

qui cherche, qui examine ; qui a pour objet une recherche. L'« école des philosophes zététiques » désigne l'école des sceptiques grecs.

qui cherche, qui examine ; qui a pour objet une recherche. L'« école des philosophes zététiques » désigne l'école des sceptiques grecs.méthode philosophique qui consiste à rechercher la solution d'un problème en le supposant résolu et en remontant de cette solution jusqu'aux termes initiaux en vérifiant le bien-fondé de chaque étape.

étude rationnelle et pragmatique des phénomènes paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges (=scepticisme). « Les zététiciens, ou sceptiques, voient en la parapsychologie une pseudo-science peuplée de charlatans. »

ardélion

litt., fam.: homme qui fait l'empressé, se mêle de tout inopportunément (= "mouche du coche"). « Il est à Rome une race d'ardélions s'agitant et courant de tous côtés, affairés sans affaires, s'essoufflant sans motif, aussi ennemis de leur repos qu'insupportables aux autres. »

jaboter

[oiseau] pousser des cris en secouant le jabot. Entendez-vous jaboter ces perruches?

[pers] bavarder sans arrêt de façon plus ou moins futile ou oiseuse (=babiller, jaser, cancaner). « Ils avaient jacassé ensemble près d'une heure, et je me demandais de quoi ils pouvaient jaboter si longtemps. Une conversation jabotante et pailletée abbés et philosophes à la mode. J'entends en ce moment jaboter dans la chambre voisine de la mienne une petite fille de ton âge qui me fait songer à toi, chère enfant. »

[pers] bavarder sans arrêt de façon plus ou moins futile ou oiseuse (=babiller, jaser, cancaner). « Ils avaient jacassé ensemble près d'une heure, et je me demandais de quoi ils pouvaient jaboter si longtemps. Une conversation jabotante et pailletée abbés et philosophes à la mode. J'entends en ce moment jaboter dans la chambre voisine de la mienne une petite fille de ton âge qui me fait songer à toi, chère enfant. »

camerlingue

cardinal de curie assurant l'administration temporelle de l'Église pendant la vacance du siège pontifical. « Le camerlingue est le chef du gouvernement pendant l'espace de temps qui s'écoule entre la mort du pape et la réunion des cardinaux. »

causeuse

petit canapé bas, le plus souvent capitonné, à dossier cintré, où peuvent s'asseoir deux personnes en particulier pour converser. « La profonde causeuse de la vieille dame est encore là et des bergers sourient à leurs bergères dans le rose fané des camaïeus. »

petit canapé bas, le plus souvent capitonné, à dossier cintré, où peuvent s'asseoir deux personnes en particulier pour converser. « La profonde causeuse de la vieille dame est encore là et des bergers sourient à leurs bergères dans le rose fané des camaïeus. »aberrer

s'égarer (dans la foule), s'écarter de la voie normale, dévier.

fig.: s'écarter de la vérité, de la bonne règle, se tromper. « Il serait fâcheux d'aberrer dans notre rapport au conseil. » « Vous alliez me laisser aberrer encore longtemps ? »

fig.: s'écarter de la vérité, de la bonne règle, se tromper. « Il serait fâcheux d'aberrer dans notre rapport au conseil. » « Vous alliez me laisser aberrer encore longtemps ? »

rodomont

personnage fanfaron et hautain, qui se vante de prétendus actes de bravoure (=fier-à-bras). Faire le rodomont.

« Retroussant sa moustache grise et faisant le rodomont. »

qui témoigne d'un tel comportement. « Le style rodomont de Barbey d'Aurevilly me fait penser à ces enfants qui se font des moustaches avec du bouchon. »

rodomontades : propos fanfarons, attitude prétentieuse et ridicule (=fanfaronnade). « Il cherchait à intimider son adversaire par des éclats de voix, des menaces et des rodomontades. »

« Retroussant sa moustache grise et faisant le rodomont. »

qui témoigne d'un tel comportement. « Le style rodomont de Barbey d'Aurevilly me fait penser à ces enfants qui se font des moustaches avec du bouchon. »

rodomontades : propos fanfarons, attitude prétentieuse et ridicule (=fanfaronnade). « Il cherchait à intimider son adversaire par des éclats de voix, des menaces et des rodomontades. »

peccadille

péché véniel, sans gravité. S'accuser d'une peccadille.

par ext.: faute légère (= erreur, manquement, légèreté, bavure). Légère, simple peccadille; peccadille de jeunesse; se reprocher une peccadille; être puni pour une peccadille. « Pour cette peccadille, le malheureux fut condamné à deux ans de prison. »

par ext.: faute légère (= erreur, manquement, légèreté, bavure). Légère, simple peccadille; peccadille de jeunesse; se reprocher une peccadille; être puni pour une peccadille. « Pour cette peccadille, le malheureux fut condamné à deux ans de prison. »

arpent

ancienne mesure de surface, variant suivant les localités. Un arpent de terre labourable, de forêt, de vigne, de prés. « Un minuscule terrain de quelques arpents, clos par une simple haie d'épines. »

fig.: « son mutisme agrandit encore de quelques arpents nébuleux le mystère qui entoure cette affaire. »

avoir le nez, le visage "d'un arpent" = avoir le nez, le visage très long.

« quelques arpents de neige » : Voltaire désignait ainsi le Canada, en raison de sa valeur économique quasi nulle à ses yeux (le Canada était au 18ème siècle, une colonie française, la "Nouvelle-France"). Cette expression reste régulièment employée par les Canadiens.

fig.: « son mutisme agrandit encore de quelques arpents nébuleux le mystère qui entoure cette affaire. »

avoir le nez, le visage "d'un arpent" = avoir le nez, le visage très long.

« quelques arpents de neige » : Voltaire désignait ainsi le Canada, en raison de sa valeur économique quasi nulle à ses yeux (le Canada était au 18ème siècle, une colonie française, la "Nouvelle-France"). Cette expression reste régulièment employée par les Canadiens.

entrelacs

ornement composé de motifs dont les courbes s'entrecroisent et s'enchevêtrent. « Les entrelacs de l'art arabe. » « Un justaucorps de velours noir rayé d'entrelacs d'or. »

ornement composé de motifs dont les courbes s'entrecroisent et s'enchevêtrent. « Les entrelacs de l'art arabe. » « Un justaucorps de velours noir rayé d'entrelacs d'or. »p. anal.: réseau formé de fils, de branches, se croisant les uns les autres. « Sous le meuble, un entrelacs de câbles. » « Le ciel limpide parmi les entrelacs de la vigne et des roses. »

fig.: enchevêtrement, imbrication. « L'entrelacs des intérêts privés, collectifs et étatiques. »

usure

taux d'intérêt abusif. Pratiquer l'usure ; prêter à usure. « Des grippe-sous prêtant à grande usure. » « Leur taux d'intérêt est élevé, il se rapproche de l'usure. »

fait de prêter de l'argent à un taux d'intérêt supérieur à la coutume ou la loi. Pratiquer l'usure.

fig.: avec usure = au delà de ce qu'on a reçu. « Mon confrère, ajouta-t-il en me faisant un salut que je lui rendis avec usure, vous a indiqué la bonne route. »

fait de prêter de l'argent à un taux d'intérêt supérieur à la coutume ou la loi. Pratiquer l'usure.

fig.: avec usure = au delà de ce qu'on a reçu. « Mon confrère, ajouta-t-il en me faisant un salut que je lui rendis avec usure, vous a indiqué la bonne route. »

zain

cheval dont la robe, d'une seule couleur, ne présente aucun poil blanc. « Un grand pur sang zain de noir parfait. »

cheval dont la robe, d'une seule couleur, ne présente aucun poil blanc. « Un grand pur sang zain de noir parfait. »p. anal.: un chien zain.

qui n'a aucune marque de blanc. Bai, noir zain. « Les chevaux de course présentent d'assez nombreux exemples de poil zain »

cinépimastie

du grec "mouvement entre les seins", qui illustre une séquence de frottement de la verge dans le sillon mammaire.

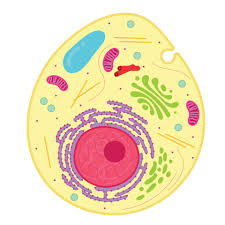

eucaryote

type de cellule ayant un noyau et des organites, à l'inverse du "procaryote" qui ne possède ni noyau ni organites. « Les formes de vie complexes, des insectes aux mammifères, ont des cellules dites eucaryotes, avec des chromosomes abrités dans un noyau. »

type de cellule ayant un noyau et des organites, à l'inverse du "procaryote" qui ne possède ni noyau ni organites. « Les formes de vie complexes, des insectes aux mammifères, ont des cellules dites eucaryotes, avec des chromosomes abrités dans un noyau. »« L'endosymbiose est une théorie de la microbiologiste américaine Lynn Margulis, selon laquelle les cellules eucaryotes sont l’union symbiotique de cellules procaryotes primitives, devenues organites de la cellule eucaryote. C’est l’une des plus grandes découvertes de la biologie de l’évolution du vingtième siècle. »

« Présent dans toutes les cellules (eucaryotes et procaryotes), le ribosome fabrique les protéines à partir des acides aminés, selon les instructions d'un "plan" appelé ARN messager (ARNm). Ce plan est une copie d'une portion d'ADN, qui contient toutes les informations génétiques de la cellule. »

organisme dont les cellules sont eucaryotes (ex: plantes, animaux, champignons, protistes). « Les eucaryotes, c’est-à-dire aussi bien les humains que les champignons ou les amibes, se distinguent par une architecture cellulaire complexe. »

ex cathedra

[lat. du haut de la chaire] doctrine du pape énoncée depuis sa chaire symbolique qui s’impose à ses fidèles. « Quand le pape parle ex cathedra, "du haut de la chaire", il est infaillible en matière de foi et de morale, il ne peut se tromper. »

[lat. du haut de la chaire] doctrine du pape énoncée depuis sa chaire symbolique qui s’impose à ses fidèles. « Quand le pape parle ex cathedra, "du haut de la chaire", il est infaillible en matière de foi et de morale, il ne peut se tromper. »fig.: avec autorité, d'une manière solennelle, de façon cérémonieuse. « Gonflé de sa propre importance, il parle ex cathedra, ce qui agace ses élèves. »

portefaix

celui dont le métier consiste à porter des fardeaux (=porteur. Cf faix). « Un troupeau de portefaix qui se disputaient les bagages. » « L'éternel portefaix, courbé, tête basse, sans regarder le ciel, sans penser, sans s'élever jamais à l'invention. »

celui dont le métier consiste à porter des fardeaux (=porteur. Cf faix). « Un troupeau de portefaix qui se disputaient les bagages. » « L'éternel portefaix, courbé, tête basse, sans regarder le ciel, sans penser, sans s'élever jamais à l'invention. »taillé comme un portefaix ; avoir des mains de portefaix ; allure de portefaix. « Très grand, taillé en force, avec des épaules de portefaix. »

comportement jugé grossier. Injures, langage de portefaix ; parler comme un portefaix ; s'insulter comme des portefaix.

tréfiler

étirer à froid certains métaux pour les transformer en fil à la suite de passages successifs au travers des trous de différentes filières. Tréfiler du fer, du laiton.

p. métaph., empl. pronom : « tandis qu'elle essayait de réagir contre le découragement, elle entrait dans le laminoir de la vie purgative, et s'y tréfilait. »

p. métaph., empl. pronom : « tandis qu'elle essayait de réagir contre le découragement, elle entrait dans le laminoir de la vie purgative, et s'y tréfilait. »

poterne

petite porte intégrée aux murailles d'une fortification, permettant aux occupants de sortir ou rentrer à l’insu de l’assiégeant. « Une poterne basse à voussure de brique. »

petite porte intégrée aux murailles d'une fortification, permettant aux occupants de sortir ou rentrer à l’insu de l’assiégeant. « Une poterne basse à voussure de brique. »lansquenet

mercenaire des armées de Charles Quint (Saint-Empire romain germanique) reconnaissable à son chapeau à plume, sa hallebarde et sa braguette proéminente en forme de phallus en érection,

mercenaire des armées de Charles Quint (Saint-Empire romain germanique) reconnaissable à son chapeau à plume, sa hallebarde et sa braguette proéminente en forme de phallus en érection,Les lansquenets furent notamment appelés à la rescousse lors du siège de Vienne par Soliman II le Magnifique en 1529. Impécunieux, ils semèrent la terreur chez les paysans.

contremarque

billet remis à un spectateur qui quitte momentanément un lieu de spectacle, afin qu'il ait la faculté de réoccuper sa place. « Il présenta sa contre-marque au contrôleur, d'une main qui ne tremblait pas, puis reparut à côté de son voisin, au parterre. »

chantre

celui qui chante lors des offices religieux.

celui qui célèbre un héros, un grand fait, etc. « Le rossignol est le chantre du printemps. »

celui qui célèbre un héros, un grand fait, etc. « Le rossignol est le chantre du printemps. »

fourgue

receleur, fourgueur (=qui traffique des biens volés).

omerta

loi du silence imposée par la mafia (en partic.: interdiction de collaborer avec la police). « Il est temps de faire la lumière et briser l'omerta entretenue autour de cette affaire. »

malthusianisme

restriction volontaire de la procréation.

ralentissement volontaire de la production, de l'expansion économique.

ralentissement volontaire de la production, de l'expansion économique.

panoptique

qui est aménagé de telle sorte que d'un point de l'édifice on puisse en voir tout l'intérieur. Ex: Prison, système panoptique.

qui est aménagé de telle sorte que d'un point de l'édifice on puisse en voir tout l'intérieur. Ex: Prison, système panoptique.bis repetita placent

se dit d'une chose qui, plus elle est répétée, plus elle plaît (aphorisme tiré de "l’Art poétique" d’Horace). « Encore une fois, j'ai dû leur répéter les instructions, bis repetita placent ! »

prosopopée

figure de style consistant à faire parler et agir un être inanimé, un animal, une pers. absente ou défunte. « Une ode à la Provence sous forme de prosopopée qui donne la parole aux cigales, à la mer, au mistral. »

p. méton.: discours pompeux, véhément et emphatique. Prosopopée électorale.

p. méton.: discours pompeux, véhément et emphatique. Prosopopée électorale.

à guichets fermés

se dit lorsque tous les billets sont vendus avant le jour de la représentation. Jouer à guichets fermés (=faire salle comble). « Leur concerts se sont presque tous déroulés à guichets fermés. »

In varietate concordia

devise de l'Union européenne.

en français, ces mots latins signifient "unie dans la diversité". Ce sont les particularités individuelles de chaque membre qui font la force et la richesse de l'Union.

en français, ces mots latins signifient "unie dans la diversité". Ce sont les particularités individuelles de chaque membre qui font la force et la richesse de l'Union.

chemin de Damas

[p. allus. à la conversion de Paul de Tarse après l'apparition du Christ sur le chemin de Damas]

conversion au christianisme.

p ext.: changement brusque d’opinion ; révélation. « Ce fut son chemin de Damas. »

trouver son chemin de Damas : trouver sa voie ; renoncer à ses anciennes idées pour de nouvelles que l'on va défendre passionnément. « Il a trouvé son chemin de Damas au milieu de sa vie, en découvrant le monde rural. »

conversion au christianisme.

p ext.: changement brusque d’opinion ; révélation. « Ce fut son chemin de Damas. »

trouver son chemin de Damas : trouver sa voie ; renoncer à ses anciennes idées pour de nouvelles que l'on va défendre passionnément. « Il a trouvé son chemin de Damas au milieu de sa vie, en découvrant le monde rural. »

lige

[moy. âge, en parlant d'un vassal tenant un fief] étroitement obligé vis-à-vis de son seigneur. Homme(-)lige. « Bertrand resta seul maître du comté, lui qui s'était reconnu l'homme-lige du roi. »

[moy. âge, en parlant d'un vassal tenant un fief] étroitement obligé vis-à-vis de son seigneur. Homme(-)lige. « Bertrand resta seul maître du comté, lui qui s'était reconnu l'homme-lige du roi. »p. méton.: qui est possédé sous la charge de l'hommage-lige.

p. anal. [dans l'expr. "homme-lige"] qui est inconditionnellement dévoué à qqn ou qqch. L'homme-lige du président, du système. « Elle était mon homme lige, mon second, mon double : nous ne pouvions pas nous passer l'une de l'autre. »

p. plaisant.: « Montégut, ce littérateur-lige de la Revue des Deux Mondes. »

ouvroir

lieu où l'on se rassemble, dans une communauté de femmes ou dans un couvent, notamment pour effectuer des travaux d'aiguille. « Dans les ouvroirs domestiques se confectionnent beaucoup des vêtements nécessaires aux personnes de la maison. »

atelier où des personnes bénévoles effectuent des travaux d'aiguille pour des ornements d'église ou au profit d'une oeuvre de bienfaisance, d'un hôpital ou de nécessiteux. « Beaucoup de personnes qui s'occupent d'oeuvres sociales travaillent dans des bureaux ou tricotent dans des ouvroirs. »

ensemble des femmes travaillant dans un ouvroir. « Elle amusait l'ouvroir avec ses anecdotes. »

p.plaisant.: Ouvroir de Littérature Potentielle (oulipo) = petit groupe de recherches de littérature expérimentale constitué en 1960 autour de François Le Lionnais et de Raymond Queneau.

atelier où des personnes bénévoles effectuent des travaux d'aiguille pour des ornements d'église ou au profit d'une oeuvre de bienfaisance, d'un hôpital ou de nécessiteux. « Beaucoup de personnes qui s'occupent d'oeuvres sociales travaillent dans des bureaux ou tricotent dans des ouvroirs. »

ensemble des femmes travaillant dans un ouvroir. « Elle amusait l'ouvroir avec ses anecdotes. »

p.plaisant.: Ouvroir de Littérature Potentielle (oulipo) = petit groupe de recherches de littérature expérimentale constitué en 1960 autour de François Le Lionnais et de Raymond Queneau.

force de Coriolis

force produite par l'accélération complémentaire due à la rotation terrestre et qui s'exerce sur tous les corps en mouvement à la surface de la Terre. Elle détermine ainsi la direction générale des vents et des courants océaniques, les déviant vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud.

force produite par l'accélération complémentaire due à la rotation terrestre et qui s'exerce sur tous les corps en mouvement à la surface de la Terre. Elle détermine ainsi la direction générale des vents et des courants océaniques, les déviant vers la droite dans l'hémisphère Nord, vers la gauche dans l'hémisphère Sud.contrairement à une croyance populaire, la force de Coriolis est trop faible pour avoir une influence sur le sens de rotation de l'eau d'un lavabo qui se vide (expliqué seulement par la géométrie du lavabo).

caudataire

qui porte la queue de la robe ou du manteau d'un grand personnage (cardinal, roi, reine, etc.) lors des cérémonies (=porte-queue). Gentilhomme caudataire. « Les cardinaux s'avancent, deux caudataires portent leur queue violette. »

qui porte la queue de la robe ou du manteau d'un grand personnage (cardinal, roi, reine, etc.) lors des cérémonies (=porte-queue). Gentilhomme caudataire. « Les cardinaux s'avancent, deux caudataires portent leur queue violette. »p. métaph.: courtisan servile. « Le ministre et son cortège de caudataires. » « Il faut empêcher la France de devenir une seconde Autriche, une caudataire de l'Allemagne. »

déperlant

caractéristique d'une surface, en particulier un tissu, sur laquelle l'eau glisse sans pénétrer. « Un canapé à l'épreuve de l'humidité, grâce à des tissus déperlants. »

caractéristique d'une surface, en particulier un tissu, sur laquelle l'eau glisse sans pénétrer. « Un canapé à l'épreuve de l'humidité, grâce à des tissus déperlants. »incunable

livre qui date des premiers temps de l'imprimerie (avant 1500). Édition, ouvrage incunable. Collection d'incunables.

livre qui date des premiers temps de l'imprimerie (avant 1500). Édition, ouvrage incunable. Collection d'incunables.p. ext. (lithographie, photographie, copie de film) rare ou datant des premières réalisations de cette technique. Lithographie incunable. « Les "incunables", les copies rares, c'est-à-dire des films qu'on n'a pas vus depuis très longtemps ou que parfois on n'a jamais vus. »

seriner

seriner un oiseau : instruire un oiseau chanteur au moyen d'une serinette (petit orgue à manivelle pour apprendre à chanter aux oiseaux).

seriner un oiseau : instruire un oiseau chanteur au moyen d'une serinette (petit orgue à manivelle pour apprendre à chanter aux oiseaux).sens figuré : répéter continuellement une chose à qqn. « Ne nous serine pas avec tes questions. » « Le poste de radio , après avoir seriné en sourdine des mélodies sentimentales, annonça que la peste avait fait cent trente victimes. »

étoupe

résidu grossier de fibres textiles obtenu lors du traitement de la filasse, en particulier de chanvre ou de lin. « Tampon, mèche d'étoupe; l'étoupe d'un briquet. »

résidu grossier de fibres textiles obtenu lors du traitement de la filasse, en particulier de chanvre ou de lin. « Tampon, mèche d'étoupe; l'étoupe d'un briquet. » (vx.) mettre le feu aux étoupes = déclencher un conflit, déterminer des sentiments violents, des passions (=mettre le feu aux poudres)=> « le feu prend aux étoupes... »

étoupe noire (mar.) : filasse obtenue à partir de vieux cordages servant notamment au calfatage. On rend les planches de la coque étanches en introduisant à force l'étoupe dans les interstices.

d'étoupe, en étoupe [en parlant des cheveux, des poils] : touffus et emmêlés. Un vieil homme aux cheveux d'étoupe. Un colosse aux sourcils d'étoupe.

[en parlant d'une pers., de ses attributs] : sans force - « jambes d'étoupe », sans caractère, sans volonté : « en quelles mains d'étoupe le sceptre de Guillaume le Conquérant était-il tombé! »

de qui étouffe le bruit. « Le monde entier semble assoupi. Les voitures roulent dans l'étoupe »

brouillard épais, nuage. Le pilote en panne, s'enfonçant dans l'étoupe blanche, eût tamponné les sommets sans les voir.

étouper : garnir, remplir (quelque chose) avec de l'étoupe, dans le but de rendre étanche ou d'insonoriser. « étouper une clochette, il faut étouper les fentes du tonneau. La voie d'eau était trouvée, c'était le premier pas; l'étouper était le second » (=calfater).

peccant

le plus souvent au fém. plur. [en parlant d'une humeur, d'une exhalaison] vicié ou trop abondant dans l'organisme et censé provoquer les maladies. « Le roi a des humeurs peccantes qui lui pèsent sur le cerveau, qui vont le lui remplir, et la crise est imminente. » « Il désigna magistralement le repli d'intestin où se formaient les vapeurs peccantes responsables de mon ballonnement. »

p. métaph.: « son attachement à la peccante, superficielle humanité des salons. »

p. métaph.: « son attachement à la peccante, superficielle humanité des salons. »

marner

[le suj. désigne la mer ou la marée] monter au-dessus du niveau moyen. « Les marées sont de douze heures, et marnent de quatre pieds. » « La mer marne beaucoup aux équinoxes. »

[le suj. désigne la mer ou la marée] monter au-dessus du niveau moyen. « Les marées sont de douze heures, et marnent de quatre pieds. » « La mer marne beaucoup aux équinoxes. »amender une terre par l'apport de marne (roche tendre constituée d'argile et de calcaire). « Les paysans marnent leurs champs »

argot (p. anal. avec la dureté du travail de marnage) : travailler durement. « Il voulait me faire marner gratuitement. »

marnage

amplitude des marées ; fluctuations du niveau d'un plan d'eau. « Ici, le marnage peut dépasser douze mètres. »

action d'amender une terre par l'apport de marne; résultat de cette action.

memento mori

locution latine signifiant "Souviens-toi que tu vas mourir" (ou "que tu meurs"). Issue de la philosophie stoïcienne et reprise par la tradition chrétienne, elle rappelle la mortalité humaine et incite à la sagesse, à l’humilité ou à la préparation spirituelle (cf "Vanité des vanités et tout est vanité" - Livre de l'Ecclésiaste). « Le Memento Mori nous rappelle la fragilité de l'existence. » « Elle est en or ta montre, mais son tic-tac murmure : vanité des vanités, tout est vanité… memento mori, le temps te mangera aussi. »

locution latine signifiant "Souviens-toi que tu vas mourir" (ou "que tu meurs"). Issue de la philosophie stoïcienne et reprise par la tradition chrétienne, elle rappelle la mortalité humaine et incite à la sagesse, à l’humilité ou à la préparation spirituelle (cf "Vanité des vanités et tout est vanité" - Livre de l'Ecclésiaste). « Le Memento Mori nous rappelle la fragilité de l'existence. » « Elle est en or ta montre, mais son tic-tac murmure : vanité des vanités, tout est vanité… memento mori, le temps te mangera aussi. »objet de piété représentant un crâne humain ou une tête décharnée, destiné à favoriser une méditation sur la mort. On en vint par la suite, surtout à la Renaissance et au XVIIesiècle, à faire de ces crânes de véritables objets d'art (cf vanités). Mementos-mori en ivoire. « Parmi les autres formes de memento mori, on trouve le transi, une représentation terrible du corps du défunt en décomposition dans sa sépulture, qui rappelle le caractère inéluctable de la mort. »

p.métaph. « Ses gémissements continus sont un memento mori pour toute la famille. »

Siddhartha Gautama

premier nom de Bouddha, chef spirituel fondateur du bouddhisme.

premier nom de Bouddha, chef spirituel fondateur du bouddhisme.« Longtemps, le jeune Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, vécut sans conscience de la misère du monde. »

coralligène

qui produit la substance calcaire du corail ou qui doit son existence à une production corallienne. Îles coralligènes.

qui produit la substance calcaire du corail ou qui doit son existence à une production corallienne. Îles coralligènes.écosystème sous-marin caractérisé par l'abondance d'algues calcaires, dites algues coralligènes, capables de construire, par accumulation de dépôts, des massifs comparables aux massifs coralliens. « Le coralligène est l’écosystème majeur de Méditerranée au-delà de 30-40 m de profondeur. » « Les récifs coralligènes, un habitat sous-marin riche en biodiversité mais vulnérable. »

parataxe

juxtaposition de propositions sans mot de liaison (par opposition à l'hypotaxe). Ex: « Il a échoué. trop stressé. » (=parataxe) au lieu de « Il a échoué parce-qu'il était trop stressé » (=hypotaxe). « Alors que l'hypotaxe l'emporte dans les passages d'analyse psychologique qui ont toujours une certaine complexité, la parataxe prédomine dans les récits linéaires ou les scènes de bataille. »

paratactique

juxtaposé sans outil de coordination ni de subordination. Propositions paratactiques.

qui fait usage de la pataraxe. Discours paratactique. « La langue chinoise, bien plus paratactique que les langues occidentales qui prédécoupent le monde dans un ensemble de liens syntaxiques a priori. »

paratactique

juxtaposé sans outil de coordination ni de subordination. Propositions paratactiques.

qui fait usage de la pataraxe. Discours paratactique. « La langue chinoise, bien plus paratactique que les langues occidentales qui prédécoupent le monde dans un ensemble de liens syntaxiques a priori. »

sénescence

processus physiologique qui entraîne une lente dégradation des fonctions de l'organisme (=vieillissement). Sénescence cellulaire, précoce; accélération de la sénescence; facteurs de sénescence. « La gériatrie scientifique s'oriente moins vers un rajeunissement illusoire que vers un ralentissement de la sénescence. »

p méton.: période se situant après celle dite de l'âge mûr ou maturité (=vieillesse). « Cette mort prématurée lui aura au moins épargné une longue sénescence. »

p. anal., poét.: déclin. « La lumière du jour, encore ardente cependant, entre en sénescence. »

p méton.: période se situant après celle dite de l'âge mûr ou maturité (=vieillesse). « Cette mort prématurée lui aura au moins épargné une longue sénescence. »

p. anal., poét.: déclin. « La lumière du jour, encore ardente cependant, entre en sénescence. »

draisienne

véhicule à deux roues alignées que l'on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pieds.

véhicule à deux roues alignées que l'on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pieds.ratafia

liqueur préparée en faisant macérer, dans de l'eau-de-vie additionnée de sucre, des fruits ou des substances végétales. Ratafia d'anis, de cerise, de coing, « Son petit verre de ratafia bu, il en vida un second. »

liqueur préparée en faisant macérer, dans de l'eau-de-vie additionnée de sucre, des fruits ou des substances végétales. Ratafia d'anis, de cerise, de coing, « Son petit verre de ratafia bu, il en vida un second. »ratafia de champagne : vin de liqueur préparé avec du moût de raisin et du marc de champagne. « Le ratafia de champagne se boit frais, en apéritif ou en fin de repas. »

pop.: ratafia de grenouilles : eau. « Je ne bois que du ratafia de grenouilles. » « Le semailles sont terminées, vivement qu'il tombe du ratafia de grenouilles. »