Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

cénacle

[du lat. cenaculum, "salle à manger"] salle haute où Jésus-Christ prit son dernier repas avec ses apôtres (la "Cène") et institua l'Eucharistie. « Le Christ lava les pieds des apôtres dans le cénacle. »

[du lat. cenaculum, "salle à manger"] salle haute où Jésus-Christ prit son dernier repas avec ses apôtres (la "Cène") et institua l'Eucharistie. « Le Christ lava les pieds des apôtres dans le cénacle. »salle haute où, après l'ascension de Jésus, ses disciples se réunissaient pour prier avec Marie.

p. anal.: cercle restreint d'écrivains, d'artistes, d'hommes politiques ou de savants réunis dans un but commun. Cénacle littéraire, poétique, politique.

p. méton. réunion de ce cercle. Tenir cénacle. « J'ai vu de Vigny depuis mon retour. Il y avait chez lui cénacle. »

p. ext.: réunion fermée d'amis ou de gens unis par des intérêts communs : « chez elle se réunissait tout un cénacle de jeunes élégants. »

excelsior

mot latin signifiant « plus haut, plus élevé », utilisé dans de nombreuses devises, slogans, exclamations et dénominations. « Aie confiance, et que ma devise soit la tienne: Excelsior! »

« Que veut dire Excelsior ? "Toujours aller de l'avant !" C'est ce que je vous souhaite à chaque fois que je finis de tweeter. Excelsior ! » [Stan Lee].

« Que veut dire Excelsior ? "Toujours aller de l'avant !" C'est ce que je vous souhaite à chaque fois que je finis de tweeter. Excelsior ! » [Stan Lee].

linteau

traverse horizontale de bois, de pierre ou de métal, formant la partie supérieure d'une porte, d'une fenêtre et qui soutient la maçonnerie. Linteau à imposte. « Au-dessus de la porte, un linteau de marbre noir, merveilleusement sculpté. »

traverse horizontale de bois, de pierre ou de métal, formant la partie supérieure d'une porte, d'une fenêtre et qui soutient la maçonnerie. Linteau à imposte. « Au-dessus de la porte, un linteau de marbre noir, merveilleusement sculpté. »traverse horizontale située à la partie supérieure d'une cheminée et supportant le manteau.

chamade

du piémontais "ciamada" (clameur, appel) : sonnerie de trompette ou appel de tambour émis par des assiégés et signalant à l'ennemi leur intention de parlementer. Sonner, battre la chamade.

p. métaph. [le suj. désigne le coeur] battre à un rythme accéléré sous le coup d'une émotion. Coeur battant la chamade ; coeur chamadant. « Grande chamade sous les côtes du jeune homme! »

p. métaph. [le suj. désigne le coeur] battre à un rythme accéléré sous le coup d'une émotion. Coeur battant la chamade ; coeur chamadant. « Grande chamade sous les côtes du jeune homme! »

Sabin

qui habitait la Sabine, région voisine de Rome.

l’enlèvement des Sabines par les Romains est un épisode mythique de l’histoire de la Rome primitive. Pour combler le manque de femmes, Romulus et ses compagnons enlèvent celles de leurs voisins, les Sabins. Lorsque les Sabins attaquent Rome pour récupérer leurs femmes, celles-ci, ne pouvant choisir entre leurs maris et leurs pères, s'interposent et parviennent à les réconcilier. Certains voient dans cet épisode le premier cas connu de syndrome de Stockholm.

l’enlèvement des Sabines par les Romains est un épisode mythique de l’histoire de la Rome primitive. Pour combler le manque de femmes, Romulus et ses compagnons enlèvent celles de leurs voisins, les Sabins. Lorsque les Sabins attaquent Rome pour récupérer leurs femmes, celles-ci, ne pouvant choisir entre leurs maris et leurs pères, s'interposent et parviennent à les réconcilier. Certains voient dans cet épisode le premier cas connu de syndrome de Stockholm.

harpie

monstre mythologique à tête de femme, à corps d'oiseau et à griffes acérées.

monstre mythologique à tête de femme, à corps d'oiseau et à griffes acérées.femme méchante et acariâtre. « Cette troupe de harpies les entourait, les menaçait du poing, hurlait et vociférait... »

taler

marquer, meurtrir. « Le malade avait le dos talé, déformé par le lit. »

marquer, meurtrir. « Le malade avait le dos talé, déformé par le lit. »p. métaph.: « ma peau, je te la donne. C'est une vieille peau qui me tale à l'endroit du cœur. »

[fruits] « Le transport par chemin de fer risque de taler ces fruits. » « On récoltait à part les fruits tombés d'eux-mêmes, trop mûrs, souvent talés, écrasés dans les hautes herbes. » « Au milieu de la table, les pêches, renversées l'une sur l'autre, se talent. »

« Un vieillard talé, taché, abîmé en tous points de son corps. »

fam.: taler les fesses, le derrière. « Je te talerai le derrière! »

fig.: harceler, importuner. « Sa conscience ne le talait presque plus, sauf aux heures de visite, lorsque sa mère était là. »

talure : meurtrissure sur un fruit, ou p. métaph.: « la menace dont il portait le poids ne le gênait pas trop; c'était à l'endroit du cœur, une talure discrète dont les environs étaient à peine endoloris. »

repoussoir

objet placé en premier plan d'une représentation pour donner un effet d'éloignement aux autres plans

objet placé en premier plan d'une représentation pour donner un effet d'éloignement aux autres plansp. anal.: « Les flancs des Pyrénées, boisés de chênes verts, formaient un vigoureux repoussoir pour les cimes éloignées et vaporeuses. »

ton vigoureux qui met en valeur les parties claires et lumineuses d'un tableau. « Si certains tableaux exigent un fond clair et uni, d'autres demandent un repoussoir plus vigoureux. »

p. anal.: pers. ou chose qui, par contraste, met en valeur une autre. Tenir lieu de repoussoir. « Pour repoussoir à toutes ces splendeurs, une vieille femme à genoux par terre sur le bas côté. » « Elle était rayonnante à côté de sa servante, qui lui servait en quelque sorte de repoussoir. »

manteau d'arlequin

au théâtre, trompe-l'oeil imitant des rideaux ouverts sur les côtés. Il permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la scène visible en déplaçant les panneaux sur lesquels on a peint les draperies.

en manteau d'arlequin : bigarré, bariolé. « Paysage en manteau d'Arlequin. » « L'Amérique "multiraciale" en manteau d'Arlequin. »

en manteau d'arlequin : bigarré, bariolé. « Paysage en manteau d'Arlequin. » « L'Amérique "multiraciale" en manteau d'Arlequin. »

scorie

résidu des métaux en fusion. Scories de hauts fourneaux, d'usine métallurgique; scorie siliceuse. « Des amas de scories formaient des remblais obstruant le fond de la vallée. »

résidu des métaux en fusion. Scories de hauts fourneaux, d'usine métallurgique; scorie siliceuse. « Des amas de scories formaient des remblais obstruant le fond de la vallée. »produits vitrifiés rejetés par les volcans. Pluie de scories. « Sur leur noir lit de scories, les mottes de magma en fusion s'éteignent lentement. »

fig.: ce qui n'a pas de valeur ou est de mauvaise qualité et que l'on élimine. « Des scories dénaturent ce texte. » « Nettoyer un texte de ses scories. » « L'univers est ainsi dans la main de Dieu, qui l'agite et le secoue continuellement pour en faire tomber toutes les scories et toutes les enveloppes grossières. »

étale

[en parlant de la mer] qui est immobile, a cessé de monter ou de descendre et n'a pas commencé son mouvement inverse. « À treize heure, la mer atteint son plus haut point. Elle est étale, c'est-à-dire à ce court instant où l'eau ne monte plus et ne descend pas encore. »

[en parlant de la mer] qui est immobile, a cessé de monter ou de descendre et n'a pas commencé son mouvement inverse. « À treize heure, la mer atteint son plus haut point. Elle est étale, c'est-à-dire à ce court instant où l'eau ne monte plus et ne descend pas encore. »court moment où la mer est immobile entre deux marées. L'étale de la marée. « L'idéal est de plonger pendant l’étale : les risques de dérive et d’essoufflement sont alors minimes. »

p. anal.: fleuve, rivière étale = fleuve, rivière qui à la fin d'une période de crue reste stationnaire.

p. ext.: qui reste stationnaire. Ex: navire étale = navire qui, ayant changé le sens de sa marche, n'a d'erre ni en avant, ni en arrière ; vent étale = vent médiocrement fort et régulier.

p. métaph ou au fig.: calme, stationnaire après une période agitée ou tumultueuse. « Il n'existe pas dans la vie intérieure de nappes immobiles, étales et il est inévitable que qui ne progresse pas décroisse. » « À la puberté du garçon, l'amour de la mère devient étale : elle ne peut plus se rapprocher de ce monstre, auquel elle ne comprend rien. »

hypogée

(masc.) construction souterraine destinée à des sépultures. « L'ensemble des montagnes, où sont creusés les hypogées... »

(masc.) construction souterraine destinée à des sépultures. « L'ensemble des montagnes, où sont creusés les hypogées... »littér.: (partie d'une) construction souterraine. « Ces maisonnettes ont ordinairement trois étages, dont un sous terre. L'hypogée est, comme les caves de nos pays, frais en été, chaud en hiver. »

littér. => hypogéen : qui appartient à un hypogée, à une construction souterraine. « La porte hypogéenne de ces cubes de pierre. »

brouir

brûler, dessécher (en parlant du soleil sur des plantes gelées). « Cet affreux et désolant scepticisme qui flétrit l'âme, comme les gelées du printemps brouissent les fleurs de nos vergers. »

brûler, dessécher (en parlant du soleil sur des plantes gelées). « Cet affreux et désolant scepticisme qui flétrit l'âme, comme les gelées du printemps brouissent les fleurs de nos vergers. »broui : brûlé, desséché par l'action conjuguée du soleil et du gel. Gazon broui.

sycophante

dans la Grèce antique, dénonciateur professionnel qui assignait en justice des citoyens riches afin d'obtenir une part de leurs biens s'ils étaient condamnés.

calomniateur, délateur ; pers. hypocrite, fourbe. « Les sycophantes du pays, sans vergogne, aux gendarmes nous ont trahis... »

sycophanterie : hypocrisie.

calomniateur, délateur ; pers. hypocrite, fourbe. « Les sycophantes du pays, sans vergogne, aux gendarmes nous ont trahis... »

sycophanterie : hypocrisie.

faux-fuyant

vx.: sentier dans un bois pour les gens à pied ; chemin par où l'on peut fuir sans être vu. « Qu'il était beau ce parc! Les anciens eussent dit que la chaste Diane aimait à parcourir ses sombres faux-fuyants. »

vx.: sentier dans un bois pour les gens à pied ; chemin par où l'on peut fuir sans être vu. « Qu'il était beau ce parc! Les anciens eussent dit que la chaste Diane aimait à parcourir ses sombres faux-fuyants. »fig.: moyen détourné par lequel on se tire d'une situation embarrassante, on évite de s'engager (=échappatoire, excuse, prétexte). « Je voudrais bien trouver un biais, une espèce de subterfuge, une manière de faux-fuyant pour ne pas me brouiller avec lui. » « Cette fois il se voyait pris : elle était trop fine et trop décidée à savoir; aucun faux-fuyant ne le tirerait plus de ce mauvais pas. »

aubier, aubour

partie tendre du bois, blanchâtre ("albus" = blanc en latin), qui se forme chaque année sous l'écorce autour du cœur de l'arbre. « L'aubier est trop tendre pour être utilisé en menuiserie, on lui préfère le duramen, la partie interne du bois. »

p. métaph. Toute matière vivante, tendre et fragile. « Cette part de moi que je veux oublier, pourrie jusqu'au cœur de l'aubier. »

p. métaph. Toute matière vivante, tendre et fragile. « Cette part de moi que je veux oublier, pourrie jusqu'au cœur de l'aubier. »

euphonie

combinaison des sons agréable et harmonieuse (≠ cacophonie, dissonance). « Quel plaisir de se retremper dans l'euphonie multisonore des cordes. » « Sensible à la seule euphonie, il nomma ses chiens Black et Bianca. » « L'euphonie racinienne, sommet de la poésie classique française. »

ling., phonét.: qualité des sons agréables à entendre ou aisés à prononcer, invoquée pour expliquer certains changements phonétiques dus à l'influence de phonèmes voisins (cf. hiatus). « Les lois euphoniques du français ont généralement pour objet d'éviter les hiatus : si l'on au lieu de "si on", aima-t-il au lieu de "aima il". »

ling., phonét.: qualité des sons agréables à entendre ou aisés à prononcer, invoquée pour expliquer certains changements phonétiques dus à l'influence de phonèmes voisins (cf. hiatus). « Les lois euphoniques du français ont généralement pour objet d'éviter les hiatus : si l'on au lieu de "si on", aima-t-il au lieu de "aima il". »

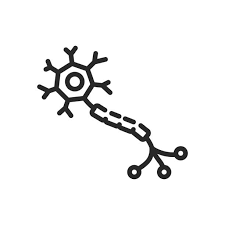

axone

longue fibre nerveuse qui prolonge le neurone (cellule nerveuse) et conduit l'influx nerveux (impulsions électriques) vers d'autres neurones, muscles ou glandes.

longue fibre nerveuse qui prolonge le neurone (cellule nerveuse) et conduit l'influx nerveux (impulsions électriques) vers d'autres neurones, muscles ou glandes.Le point de connexion entre l'axone et un autre neurone, muscle ou glande, s'appelle la synapse. « Les axones permettent la transmission rapide des signaux nerveux à travers le corps. » « Un axone transmet l'influx nerveux au soma d'un autre neurone en un point de jonction appelé synapse. »

fig.: « Autoroutes et lignes ferroviaires, axones de la civilisation moderne, façonnent les paysages ruraux. »

spélonque

vx ou littér. Caverne, grotte. Les spélonques de Lourdes.

vx ou littér. Caverne, grotte. Les spélonques de Lourdes.p. métaph.: « Il s'était mis au lit sans avoir été rendre visite à la cave secrète, à la spélonque pleine de coffres et d'armoires. »

Spelunqueuse (hapax). « Forêts caverneuses et spelunqueuses. »

bigorner

forger sur la bigorne (enclume à deux cornes ou saillies latérales).

forger sur la bigorne (enclume à deux cornes ou saillies latérales).p métaph. ou pop.: frapper, abîmer, tordre, endommager. « Ils m'ont bigorné au sang! » « Le navire s'est bigorné sur un haut-fond. »

pronom.: se bagarrer. « Ils ont assailli la cambuse... Ils se bigornaient devant notre porte. »

bigorné : conçu, façonné. « La pièce est bigornée obliquement. » Fig: « On en veut toujours plus, on est bigorné comme ça. »

adjuvant

se dit d'un produit que l'on ajoute à un autre pour en améliorer ou changer certaines propriétés. (Produit) adjuvant. « L’hydroxyde d’aluminium est utilisé comme un adjuvant dans de nombreux vaccins. Son rôle est de stimuler ou d’amplifier la réponse immunitaire. »

litt.: ce qui stimule. Trouver dans le café un adjuvant. « Encore que le cadre ne puisse rien ajouter au talent d'une œuvre, il en est cependant un complément nécessaire, un adjuvant qui le fait valoir. »

adjuver : aider. « J'espère que ces gens me comprendront, m'adjuveront d'une manière ou d'une autre. »

litt.: ce qui stimule. Trouver dans le café un adjuvant. « Encore que le cadre ne puisse rien ajouter au talent d'une œuvre, il en est cependant un complément nécessaire, un adjuvant qui le fait valoir. »

adjuver : aider. « J'espère que ces gens me comprendront, m'adjuveront d'une manière ou d'une autre. »

anamnèse

[du gr. aná, de bas en haut, et mnêsis, mémoire : faire remonter les souvenirs]

prière qui, dans la messe, suit la consécration et rappelle le souvenir de la Rédemption.

méd. reconstitution de l'histoire pathologique d'un malade, au moyen de ses souvenirs et de ceux de son entourage, en vue d'orienter le diagnostic. « Pour bien comprendre l'état de santé de son patient , le médecin effectue une anamnèse complète, recueillant des informations détaillées sur ses symptômes, ses antécédents médicaux et son mode de vie. »

p ext.: évocation de son passé. « Il nous raconte son histoire personnelle. Anamnèse laborieuse. » « C'est une anamnèse qui, de son enfance à ses derniers jours, lui permet de recomposer le "puzzle" de son existence. »

prière qui, dans la messe, suit la consécration et rappelle le souvenir de la Rédemption.

méd. reconstitution de l'histoire pathologique d'un malade, au moyen de ses souvenirs et de ceux de son entourage, en vue d'orienter le diagnostic. « Pour bien comprendre l'état de santé de son patient , le médecin effectue une anamnèse complète, recueillant des informations détaillées sur ses symptômes, ses antécédents médicaux et son mode de vie. »

p ext.: évocation de son passé. « Il nous raconte son histoire personnelle. Anamnèse laborieuse. » « C'est une anamnèse qui, de son enfance à ses derniers jours, lui permet de recomposer le "puzzle" de son existence. »

rosaire

[relig. cath.] ] grand chapelet composé de quinze dizaines de petits grains (représentant les « Ave ») précédées chacune par un grain plus gros (représentant le « Pater »). Égrener son rosaire. Elle sort de dessous sa robe un gros rosaire en noyau d'olive; elle s'agenouille près de la table.

p. méton. L'ensemble des prières elles-mêmes, récitées à l'aide de ce chapelet. Réciter le/son rosaire. « J'ai dit mon rosaire pour cette âme si humble devant Dieu. »

mois du Rosaire : mois d'octobre, dédié par l'Église catholique à la récitation du rosaire. Fête du Rosaire (le 7 octobre). « Je vous fis donc une grande lettre d'aveux, commencée le dernier samedi du mois du Rosaire et terminée la veille de l'Immaculée Conception. »

mystères du Rosaire : faits de la vie du Christ et de la Vierge proposés à la méditation et à la mise en pratique par les fidèles.

p métaph.: suite. « Il égrenait le formidable rosaire de crimes qui est l'histoire toscane. »

p. méton. L'ensemble des prières elles-mêmes, récitées à l'aide de ce chapelet. Réciter le/son rosaire. « J'ai dit mon rosaire pour cette âme si humble devant Dieu. »

mois du Rosaire : mois d'octobre, dédié par l'Église catholique à la récitation du rosaire. Fête du Rosaire (le 7 octobre). « Je vous fis donc une grande lettre d'aveux, commencée le dernier samedi du mois du Rosaire et terminée la veille de l'Immaculée Conception. »

mystères du Rosaire : faits de la vie du Christ et de la Vierge proposés à la méditation et à la mise en pratique par les fidèles.

p métaph.: suite. « Il égrenait le formidable rosaire de crimes qui est l'histoire toscane. »

messicole

[du lat. messis, « moisson », et colere, « cultiver », « habiter »] plante qui pousse dans les moissons (champs de céréales).

[du lat. messis, « moisson », et colere, « cultiver », « habiter »] plante qui pousse dans les moissons (champs de céréales).Ex: Coquelicot, Bleuet, Nielle des blés. « Les messicoles, essentielles à la biodiversité, régressent à cause des pesticides. »

margelle

pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine, d'une piscine. Margelle de pierre; margelle usée. « Assis sur la margelle de la fontaine. » « La margelle est la bordure qui entoure le bassin. Légèrement surélevée, elle protège les rebords de la piscine. »

pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine, d'une piscine. Margelle de pierre; margelle usée. « Assis sur la margelle de la fontaine. » « La margelle est la bordure qui entoure le bassin. Légèrement surélevée, elle protège les rebords de la piscine. »p. ext.: petite marge; bordure plus ou moins saillante de qqch. Margelle d'une fenêtre.

en margelle : en saillie, à la manière d'une margelle. « Sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. »

acquêt

ce que l'on a acquis. Les acquêts de la collectivité. Les acquêts immatériels d'une civilisation.

bien acquis par l'un des époux pendant la durée du mariage. S'oppose au « propre », qui reste la propriété personnelle du conjoint qui l'a acquis. Communauté réduite aux acquêts; société d'acquêts. « Tous les meubles ou immeubles acquis durant la communauté, même au moyen de deniers provenant de la vente d'objets appartenant à l'un des époux ou du remboursement d'une créance à lui propre, forment des acquêts, et, par suite, des biens communs. »

bien acquis par l'un des époux pendant la durée du mariage. S'oppose au « propre », qui reste la propriété personnelle du conjoint qui l'a acquis. Communauté réduite aux acquêts; société d'acquêts. « Tous les meubles ou immeubles acquis durant la communauté, même au moyen de deniers provenant de la vente d'objets appartenant à l'un des époux ou du remboursement d'une créance à lui propre, forment des acquêts, et, par suite, des biens communs. »

kakémono

peinture japonaise sur soie ou sur papier, destinée à être accrochée au mur ou suspendue, et pouvant être enroulée. « Les murs du ryokan, ornés de kakémonos de soie. »

peinture japonaise sur soie ou sur papier, destinée à être accrochée au mur ou suspendue, et pouvant être enroulée. « Les murs du ryokan, ornés de kakémonos de soie. » p ext., publicité : affiche souple de format vertical. Affiche, format kakémono. « Les organisateurs de foires sont friands du kakémono qu'ils utilisent suspendu ou sur pied. »

râtelier

assemblage à claire-voie de lattes de bois en plan incliné, fixé au mur d'une écurie ou d'une étable, pour recevoir la ration de fourrage des animaux. Mettre de la paille, du foin dans le râtelier. « Il entendait au pied des écuries le piétinement des chevaux restés debout, et le bruit de leurs mâchoires tirant et broyant le foin des râteliers. »

assemblage à claire-voie de lattes de bois en plan incliné, fixé au mur d'une écurie ou d'une étable, pour recevoir la ration de fourrage des animaux. Mettre de la paille, du foin dans le râtelier. « Il entendait au pied des écuries le piétinement des chevaux restés debout, et le bruit de leurs mâchoires tirant et broyant le foin des râteliers. »p. métaph. « Il faut seulement s'occuper de tirer le plus de foin à soi du râtelier. Voilà la vie à Paris . »

fig. fam.: manger au râtelier de qqn = vivre aux crochets de qqn ; faire preuve d'opportunisme. Manger à beaucoup de râteliers, à tous les râteliers.

mettre le râtelier bien haut à qqn = rendre une entreprise particulièrement difficile à qqn.

p. anal.: support généralement mural comportant des encoches ou des éléments saillants régulièrement espacés servant à ranger verticalement, ou à suspendre des objets de forme allongée. Râtelier à outils; râtelier de couteaux; râtelier d'armes. Prendre une queue de billard au râtelier. Mettre un fusil au râtelier.

[mar.] pièce de bois ou de fer, percée de trous dans lesquels on place des cabillots pour tourner les manœuvres. « Ils se cramponnaient fortement aux râteliers des bastingages . »

[menuis.] planche que l'on met sur les côtés d'un établi et qui sert à placer les outils à manche. « L'outillage individuel se place quelquefois dans un râtelier fixé sur la table, du côté opposé à l'ouvrier. »

denture. « Une envie de le gifler les prenait, à le voir avec son râtelier de dents trop blanches. »

fam. (faux) râtelier = dentier. « Un rire muet se dessinait sur ses lèvres froides, tendues par un faux râtelier. » « Il a cassé son râtelier, vous comprenez? ses fausses dents. »

tinctorial

qui sert à teindre (=colorant). Eau, liqueur tinctoriale; substances, plantes tinctoriales.

relatif à la teinture, à l'art de teindre. Art tinctorial; opération tinctoriale. « Produit au pouvoir tinctorial cent fois supérieur à celui de la garance. »

relatif à la teinture, à l'art de teindre. Art tinctorial; opération tinctoriale. « Produit au pouvoir tinctorial cent fois supérieur à celui de la garance. »

rayère

ouverture longue et étroite, pratiquée au Moyen Âge dans les murailles afin de donner du jour.

ouverture longue et étroite, pratiquée au Moyen Âge dans les murailles afin de donner du jour.p. anal.: ouverture verticale, très étroite, pratiquée dans le mur d'une tour pour éclairer un escalier, un clocher. « Le vent pénétrant dans les rayères, créait dans la tour des courants d'air. »

myrmécophile

qui vit avec les fourmis. Espèces, végétaux, pucerons myrmécophiles. « Les espèces myrmécophiles vivent en commensales, en hôtes recherchés, en parasites, ou enfin en ennemis. »

qui vit avec les fourmis. Espèces, végétaux, pucerons myrmécophiles. « Les espèces myrmécophiles vivent en commensales, en hôtes recherchés, en parasites, ou enfin en ennemis. »animal commensal ou parasite des fourmis, vivant dans leur nid, pouvant être soigné par elles, ou susceptible de les dévorer ou de manger leurs provisions.

myrmécophilie : caractère symbiotique entre les fourmis et certaines espèces végétales.

abside

extrémité du chœur d'une église, de forme semi-circulaire ou polygonale. « La nef comporte trois travées et se termine par une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. »

extrémité du chœur d'une église, de forme semi-circulaire ou polygonale. « La nef comporte trois travées et se termine par une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. »polygone de toile destiné à prolonger et à agrandir une tente. « Les chaussures sous l'abside signalent la présence des campeurs. »

turpitude

laideur morale, ignominie qui résulte d'un comportement indigne (=déshonneur, infamie, vilenie). Connaître, dévoiler, montrer la turpitude de qqn.

action, parole, pensée particulièrement basse, honteuse (=bassesse, ignominie). « Ce roman est une turpitude. » « Cette soumission à son rival était la pire turpitude. »

plur.: turpitudes politiques; turpitudes de la presse; écrire des turpitudes sur qqn; accuser qqn de mille turpitudes. « Il semblait que toutes les turpitudes fussent lavées, que tous les péchés fussent blanchis, que tout fût de neige. »

action, parole, pensée particulièrement basse, honteuse (=bassesse, ignominie). « Ce roman est une turpitude. » « Cette soumission à son rival était la pire turpitude. »

plur.: turpitudes politiques; turpitudes de la presse; écrire des turpitudes sur qqn; accuser qqn de mille turpitudes. « Il semblait que toutes les turpitudes fussent lavées, que tous les péchés fussent blanchis, que tout fût de neige. »

marrane

[cochon en espagnol]juif ou descendant de juif d'Espagne ou du Portugal, converti au christianisme, mais resté secrètement fidèle aux croyances et aux pratiques juives ancestrales. « Doña Gracia, riche marrane de la Renaissance, prêta de l'argent aux rois mais aussi aux juifs persécutés par l'Inquisition. » « Tous riches qu'ils sont, ils sentent le marrane. »

on emploie aujourd'hui ce mot à propos des juifs d'Union soviétique, qui subsistent tels sous un vernis marxiste-léniniste. On l'applique parfois également aux juifs ayant subi une conversion forcée en terre d'islam.

p. ext : traître, renégat.

on emploie aujourd'hui ce mot à propos des juifs d'Union soviétique, qui subsistent tels sous un vernis marxiste-léniniste. On l'applique parfois également aux juifs ayant subi une conversion forcée en terre d'islam.

p. ext : traître, renégat.

zingaro

nom italien pour tzigane, bohémien (fém. zingara, plur. zingari). « Des tentes noires de zingari étaient dressées sur la place. » « Bohémienne, gitane, zingara, comment douter de la magie? »

nom italien pour tzigane, bohémien (fém. zingara, plur. zingari). « Des tentes noires de zingari étaient dressées sur la place. » « Bohémienne, gitane, zingara, comment douter de la magie? »zingarelle (hapax) : jeune zingara. « Les zingarelles nous entraînent dans leur danse. »

barbiturique

médicament hypnotique dérivé de l'acide barbiturique et de ses homologues (=sédatif, somnifère, tranquillisant). « L'enquête conclut au suicide par barbituriques. »

pop. (avec croisement paronymique avec "barbant") personne assommante qui endort l'assistance par ses bavardages inconsistants. « Quel barbiturique! » « Tu parles d'un barbiturique! »

pop. (avec croisement paronymique avec "barbant") personne assommante qui endort l'assistance par ses bavardages inconsistants. « Quel barbiturique! » « Tu parles d'un barbiturique! »

anschluss

mot allemand signifiant " rattachement ", il s'agit de l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938.

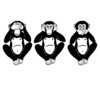

singes de la sagesse

symbole d'origine asiatique (Confucius) constitué de trois singes, dont chacun se couvre une partie différente du visage : le premier les yeux, le deuxième la bouche et le troisième les oreilles. Ils forment une sorte de maxime picturale : "Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal". À celui qui suit cette maxime, il n'arriverait que du bien.

symbole d'origine asiatique (Confucius) constitué de trois singes, dont chacun se couvre une partie différente du visage : le premier les yeux, le deuxième la bouche et le troisième les oreilles. Ils forment une sorte de maxime picturale : "Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal". À celui qui suit cette maxime, il n'arriverait que du bien.fidèle à ce principe, Gandhi gardait toujours avec lui une petite sculpture des trois singes de la sagesse.

ce symbole donne lieu à d'autres interprétations, comme le refus d'affronter la vérité.

orfraie

ancien nom du pygargue ou (grand) aigle pêcheur.

ancien nom du pygargue ou (grand) aigle pêcheur.fig.: pousser des cris d'orfraie : crier très fort. « Il n'avait point peur de l'avènement prochain de ces démocraties, qui faisaient pousser des cris d'orfraie à l'égoïsme d'une poignée de privilégiés. »

vantablack

noir le plus absolu, d'un coefficient d’absorption de la lumière de 99,965 %, constitué d'une multitude de nanotubes verticaux ("Vertically Aligned NanoTube Arrays black").

noir le plus absolu, d'un coefficient d’absorption de la lumière de 99,965 %, constitué d'une multitude de nanotubes verticaux ("Vertically Aligned NanoTube Arrays black"). En 2014, le sculpteur britannico-indien Anish Kapoor obtient la license exclusive pour utiliser le Vantablack dans ses œuvres.

En 2019, les chercheurs du MIT mettent au point un matériau encore plus noir que le Vantablack, qui absorbe 99,995 % de la lumière incidente.

écueil

rocher marin

obstacle. Franchir l'écueil du vote ; un écueil imprévisible.

obstacle. Franchir l'écueil du vote ; un écueil imprévisible.

promission

promesse. « En ce temps-là j'étais crédule, un mot m'était promission. »

terre de promission = terre promise. « Le Messie est né parmi les hommes et il nous rétablira dans la terre de promission. »

p. anal.: pays abondant et fertile; endroit rêvé. « Ces plateaux: terre de promission pour le blé qui, grâce à la profondeur de ses racines, n'a pas besoin d'être constamment humecté. »

terre de promission = terre promise. « Le Messie est né parmi les hommes et il nous rétablira dans la terre de promission. »

p. anal.: pays abondant et fertile; endroit rêvé. « Ces plateaux: terre de promission pour le blé qui, grâce à la profondeur de ses racines, n'a pas besoin d'être constamment humecté. »

suidés

famille de mammifères ongulés non ruminants, dont les espèces les plus connues sont le porc domestique, le sanglier, le pécari, le phacochère, le potamochère et le babiroussa. « Les Suidés sont fondamentalement végétariens. »

famille de mammifères ongulés non ruminants, dont les espèces les plus connues sont le porc domestique, le sanglier, le pécari, le phacochère, le potamochère et le babiroussa. « Les Suidés sont fondamentalement végétariens. »marquer le pas

[milit.] conserver la cadence des pas mais sans avancer (ce qui revient à faire du surplace).

fig.: ne plus progresser, stagner. « Les négociations marquent le pas. »

fig.: ne plus progresser, stagner. « Les négociations marquent le pas. »

adoniser

[d'après Adonis, myth. gr., jeune homme d'une grande beauté]

[d'après Adonis, myth. gr., jeune homme d'une grande beauté]parer avec une recherche raffinée, excessive. « Adulé, adonisé − à dix ans on l'affublait d'un chapeau de forme haute et d'une veste à brandebourgs pour que déjà il eût l'air d'un homme! »

p. ext., péj. [en parlant du style] orner avec un soin raffiné jusqu'à l'excès. « De Vigny adonise son style, et il idolâtre son œuvre. »

emploi pronom.: se parer à la manière d'un adonis. « Le baron prit un bain, fit une toilette de marié, se parfuma, s'adonisa. » « Il se retira dans sa chambre où il s'adonisa de son mieux, n'épargnant ni le linge fin à broderies fenestrées, ni la poudre d'iris, ni le musc. »

quantum

quantité déterminée « Il faut un certain quantum de bien-être pour que l'homme reste homme. »

montant « La nature et le quantum de l'aide accordée ne sont pas encore connus. »

montant ou durée d'une peine « Le quantum des dommages sera fixé par jugement. » « Le quantum de la peine est fixé à deux ans. »

théorie des quanta (Planck) : certaines grandeurs physiques ne varient pas de façon continue mais passent par des valeurs discontinues (discrètes) correspondant chacune à un nombre entier de quanta.

quantum satis : en quantité suffisante (ou "q.s.p." : quantité suffisante pour). « En pharmacie, "q.s.p." désigne la quantité (d'excipient) suffisante pour la préparation d'un médicament. » « Je vais rester chez vous jusqu'à demain matin pour dormir quantum satis. »

montant « La nature et le quantum de l'aide accordée ne sont pas encore connus. »

montant ou durée d'une peine « Le quantum des dommages sera fixé par jugement. » « Le quantum de la peine est fixé à deux ans. »

théorie des quanta (Planck) : certaines grandeurs physiques ne varient pas de façon continue mais passent par des valeurs discontinues (discrètes) correspondant chacune à un nombre entier de quanta.

quantum satis : en quantité suffisante (ou "q.s.p." : quantité suffisante pour). « En pharmacie, "q.s.p." désigne la quantité (d'excipient) suffisante pour la préparation d'un médicament. » « Je vais rester chez vous jusqu'à demain matin pour dormir quantum satis. »

rambleur

région.: faible lueur blanche que la Marne châlonnaise projette parfois dans le ciel.

région.: faible lueur blanche que la Marne châlonnaise projette parfois dans le ciel.p. ext., lueur. La rambleur de la ville. « Au loin, derrière les collines, la rambleur d'un incendie. »

vase canope

vase en terre, poreux, dont le couvercle représentait la figure d'une divinité protectrice, et servant à recevoir les entrailles des corps momifiés.

vase en terre, poreux, dont le couvercle représentait la figure d'une divinité protectrice, et servant à recevoir les entrailles des corps momifiés.prolixe

qui est trop long dans ses discours ou ses écrits (synon. bavard, verbeux). « L'inquiétude des gens prolixes quand ils s'aperçoivent qu'ils nous fatiguent. » « Je le connais ce prolixe! Chaque fois, qu'il vient m'interviewer j'en suis pour deux heures au moins! »

en parlant d'un exposé oral, d'un écrit: qui est trop long, qui comporte de nombreux développements et des digressions (=diffus, redondant). Discours prolixe. « Si le conte est fait d'une manière trop prolixe, si le conteur emploie trop de paroles et s'arrête à peindre trop de détails, l'esprit de l'auditeur s'épuise. »

trop abondant, exubérant. « Une toilette prolixe et coquette. »

en parlant d'un exposé oral, d'un écrit: qui est trop long, qui comporte de nombreux développements et des digressions (=diffus, redondant). Discours prolixe. « Si le conte est fait d'une manière trop prolixe, si le conteur emploie trop de paroles et s'arrête à peindre trop de détails, l'esprit de l'auditeur s'épuise. »

trop abondant, exubérant. « Une toilette prolixe et coquette. »

baculum

os pénien, présent dans le pénis de la plupart des mammifères à l'exception des humains, équidés, lagomorphes, marsupiaux. « Le baculum, "bâton" en latin, est un os long et légèrement courbé, dont le but est de faciliter l'accouplement. »

os pénien, présent dans le pénis de la plupart des mammifères à l'exception des humains, équidés, lagomorphes, marsupiaux. « Le baculum, "bâton" en latin, est un os long et légèrement courbé, dont le but est de faciliter l'accouplement. »