Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

washi-washa

snob, mondain, surfait. « Un lieu très washi-washa. » « Ras-le-bol du washi-washa! »

bâfrer

manger gloutonnement et avec excès. « Il ne fait que boulotter : paraît qu'il baffre cinq à six poulets par jour. »

consommer, dépenser. « Les assassins vont bâfrer tranquillement l'argent de la caisse, tandis que la caissière agonisera, un canif dans le ventre. » « Il se montrait charmant le vendredi, dans la perspective enivrante de s'en aller bâfrer et boire, le lendemain, chez quelques grosses légumes du commerce bordelais. »

se bâfrer de = se goinfrer de. Se bâfrer de pâtisserie, de friandises.

consommer, dépenser. « Les assassins vont bâfrer tranquillement l'argent de la caisse, tandis que la caissière agonisera, un canif dans le ventre. » « Il se montrait charmant le vendredi, dans la perspective enivrante de s'en aller bâfrer et boire, le lendemain, chez quelques grosses légumes du commerce bordelais. »

se bâfrer de = se goinfrer de. Se bâfrer de pâtisserie, de friandises.

venue

manière dont une plante pousse, un animal grandit (= croissance). Des plantes d'une belle ou d'une bonne venue. Un cerf de bonne venue.

manière dont une action se déroule. « L'auteur a écrit cette nouvelle d'une seule venue » (= d'un trait).

manière dont une action se déroule. « L'auteur a écrit cette nouvelle d'une seule venue » (= d'un trait).

transfuge

pers. qui, en temps de guerre, d'hostilités, abandonne son armée, son pays pour passer à l'ennemi (=déserteur, traître).

pers. qui fuit qqch. « Transfuge de la justice chrétienne. »

pers. qui quitte un parti pour passer dans le parti adverse, qui renie, trahit un groupe, une cause (=dissident, traître). Transfuge du KGB. « L'armée politique du premier consul était composée de transfuges des deux partis. »

pers. qui change de milieu, de situation. Transfuge de la psychanalyse orthodoxe, du roman, du surréalisme ; transfuge du mal. « Ce curé appelait au catéchisme les transfuges de la laïcité. »

pers. qui change de pays, de lieu. « à Brest, ils furent saisis, glacés, eux, les pauvres transfuges d'un pays de soleil, par ce changement absolu de climat. »

litt. [à propos d'animaux, de plantes] « Un rossignol, transfuge du bocage, des arbres de la mort habite les rameaux, et de ses chants d'amour console les tombeaux. »

pers. qui fuit qqch. « Transfuge de la justice chrétienne. »

pers. qui quitte un parti pour passer dans le parti adverse, qui renie, trahit un groupe, une cause (=dissident, traître). Transfuge du KGB. « L'armée politique du premier consul était composée de transfuges des deux partis. »

pers. qui change de milieu, de situation. Transfuge de la psychanalyse orthodoxe, du roman, du surréalisme ; transfuge du mal. « Ce curé appelait au catéchisme les transfuges de la laïcité. »

pers. qui change de pays, de lieu. « à Brest, ils furent saisis, glacés, eux, les pauvres transfuges d'un pays de soleil, par ce changement absolu de climat. »

litt. [à propos d'animaux, de plantes] « Un rossignol, transfuge du bocage, des arbres de la mort habite les rameaux, et de ses chants d'amour console les tombeaux. »

obombrer

couvrir d'une ombre. « Quelques poils commençaient à obombrer les commissures de ses lèvres. »

couvrir d'une ombre. « Quelques poils commençaient à obombrer les commissures de ses lèvres. »couvrir (d'une ombre) pour protéger; protéger. « Les anges l'obombraient de leurs ailes. » « Des passants noirs, obombrés de parapluies difformes, s'entrecroisaient. »

fig.: cacher, recouvrir, dissimuler. « L'œuvre de Voltaire, remplie d'idées subversives derrière le voile de conformisme qui les obombre. »

assombrir, rendre terne, triste. « Mon esprit subtilement actif, que n'obombre aucune inquiétude. »

obombré => « toujours, elle apparaissait lointaine, minuscule, obombrée, comme exilée de son propre drame. »

qualia

[du lat qualis, quel, de quelle nature]

[plilos.] Les qualia (sing. quale) sont les expériences subjectives que nous avons en tant qu'individus, telles que la perception de la couleur, du goût ou de la douleur. Ils sont difficilement définissables à autrui car ressentis de manière unique par chacun.

Les qualia sont souvent considérés comme un mystère philosophique, car ils ne peuvent être expliqués en termes purement physiques ou objectifs.

« Bien qu'aujourd'hui la plupart des philosophes de l'esprit adhèrent au "physicalisme", thèse selon laquelle il n'existe rien d'autre que le monde physique, les qualia plaident en faveur du dualisme cartésien, selon lequel il y a deux substances distinctes : l'esprit et la matière (ou le corps). »

[plilos.] Les qualia (sing. quale) sont les expériences subjectives que nous avons en tant qu'individus, telles que la perception de la couleur, du goût ou de la douleur. Ils sont difficilement définissables à autrui car ressentis de manière unique par chacun.

Les qualia sont souvent considérés comme un mystère philosophique, car ils ne peuvent être expliqués en termes purement physiques ou objectifs.

« Bien qu'aujourd'hui la plupart des philosophes de l'esprit adhèrent au "physicalisme", thèse selon laquelle il n'existe rien d'autre que le monde physique, les qualia plaident en faveur du dualisme cartésien, selon lequel il y a deux substances distinctes : l'esprit et la matière (ou le corps). »

ad rem

[du lat. ad rem, "à la chose"] d'une manière nette, qui convient exactement à la question et à cause de cela, sans réplique. Répondre ad rem. « Ses réponses ad rem conquirent l'auditoire. »

emploi exclam.: indique qu'on veut arriver à la question, et renoncer en conséquence aux divagations. Ad rem! (=au fait!)

raisonnement, argument ad rem. « Ce raisonnement parut si fort, si lumineux, si ad rem qu'il entraîna l'assemblée. » « Si vous n’avez pas d’argument ad rem, ni même d’ad hominem, alors utilisez l'argument ad personam, contre la personne même de l'adversaire. »

emploi exclam.: indique qu'on veut arriver à la question, et renoncer en conséquence aux divagations. Ad rem! (=au fait!)

raisonnement, argument ad rem. « Ce raisonnement parut si fort, si lumineux, si ad rem qu'il entraîna l'assemblée. » « Si vous n’avez pas d’argument ad rem, ni même d’ad hominem, alors utilisez l'argument ad personam, contre la personne même de l'adversaire. »

quadrumane

qui a les quatre membres terminés par une main. « L'homme, qu'on classe dans l'ordre des bimanes, par opposition aux singes qui sont des quadrumanes. »

qui a les quatre membres terminés par une main. « L'homme, qu'on classe dans l'ordre des bimanes, par opposition aux singes qui sont des quadrumanes. »mahdi

envoyé d'Allah attendu par les musulmans peu avant la fin du monde, pour compléter l'oeuvre de Mahomet. « Le Mahdi attendu à la fin des temps. »

chef de tribu ou souverain musulman se faisant passer pour l'envoyé d'Allah. « Qui est donc ce madhi, ce derviche qu'ils vénèrent ? »

p. anal., plais. « Quelle allure, hein quel regard, quel mahdi ! »

chef de tribu ou souverain musulman se faisant passer pour l'envoyé d'Allah. « Qui est donc ce madhi, ce derviche qu'ils vénèrent ? »

p. anal., plais. « Quelle allure, hein quel regard, quel mahdi ! »

Repetto

marque de chaussures de danse popularisée dans les années 1970 par Serge Gainsbourg et ses fameuses « zizi » blanches à lacets (créées à l'origine pour la danseuse Zizi Jeanmaire).

« On a du mal à imaginer Gainsbourg sans ses Repetto, portées sans chaussettes été comme hiver. »

« On a du mal à imaginer Gainsbourg sans ses Repetto, portées sans chaussettes été comme hiver. »

Vlad l'Empaleur

Prince de Valachie (1431 - 1476), région de Roumanie comprenant autrefois la Transylvanie.

Farouche résistant à l'invasion ottomane, il était réputé pour sa cruauté, et son habitude de faire empaler ses ennemis.

Son deuxième surnom, "Dracula", vient du nom de sa famille, les Draculea. En roumain, dracul se traduit directement par "dragon" ou "diable". Le blason des Draculea portait d'ailleurs la figure d'un dragon.

Le comte Dracula, personnage de roman inventé en 1897 par Bram Stoker se base sur le règne cruel de Vlad l'Empaleur : Dracula habite toujours en Transylvanie, il n'est plus un empaleur mais un vampire buvant le sang de ses victimes, le pal s'étant transformé en pieu (arme ultime contre les vampires). [personne]

Farouche résistant à l'invasion ottomane, il était réputé pour sa cruauté, et son habitude de faire empaler ses ennemis.

Son deuxième surnom, "Dracula", vient du nom de sa famille, les Draculea. En roumain, dracul se traduit directement par "dragon" ou "diable". Le blason des Draculea portait d'ailleurs la figure d'un dragon.

Le comte Dracula, personnage de roman inventé en 1897 par Bram Stoker se base sur le règne cruel de Vlad l'Empaleur : Dracula habite toujours en Transylvanie, il n'est plus un empaleur mais un vampire buvant le sang de ses victimes, le pal s'étant transformé en pieu (arme ultime contre les vampires). [personne]

ectoplasme

[du gr. ektos, au-dehors et plasma, forme] émanation visible produite par un médium en état de transe, se matérialisant en formes diverses. « Pendant l'état de transe, l'ectoplasme sortait de sa bouche, mais aussi de ses oreilles, de son nez, de ses yeux. »

[du gr. ektos, au-dehors et plasma, forme] émanation visible produite par un médium en état de transe, se matérialisant en formes diverses. « Pendant l'état de transe, l'ectoplasme sortait de sa bouche, mais aussi de ses oreilles, de son nez, de ses yeux. »fantôme « L'ectoplasme rend visible les revenants à l'œil humain. »

ampoulé

plein d'emphase et d'exagération.« Discours ampoulé, style ampoulé. »

intersectionnalité

convergence de plusieurs discriminations envers un même individu ou groupe. Le terme a vu le jour en 1989 pour qualifier la situation de certaines femmes afro-américaines, victimes à la fois de racisme, de sexisme et de mépris de classe. Approche, analyse intersectionnelle. « Forgée pour penser l’imbrication des rapports de domination, l’intersectionnalité est aujourd'hui au cœur de la réflexion féministe. »

agnotologie

étude de la production délibérée d'ignorance (néologisme issu du grec agnosis, "ne pas savoir" et logos, "discours") par des mesures de dissimulation et de désinformation.

« Dans son livre "Cancer Wars", l’historien des sciences Robert N. Proctor illustre le concept d'agnotologie en montrant comment l'industrie du tabac a semé le doute sur les liens entre tabagisme et cancer par falsification des données scientifiques et financement de recherches biaisées. » « L'hystérésis entre le constat de la nocivité d'un produit et son interdiction s'explique par la puissance des lobbies et leur expertise en agnotologie. »

« Dans son livre "Cancer Wars", l’historien des sciences Robert N. Proctor illustre le concept d'agnotologie en montrant comment l'industrie du tabac a semé le doute sur les liens entre tabagisme et cancer par falsification des données scientifiques et financement de recherches biaisées. » « L'hystérésis entre le constat de la nocivité d'un produit et son interdiction s'explique par la puissance des lobbies et leur expertise en agnotologie. »

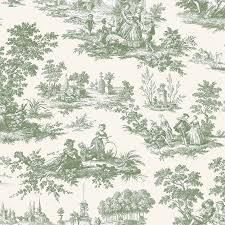

toile de Jouy

étoffe de coton présentant des dessins monochromes, rouges ou violets (aubergine) sur fond écru ou bistre.

étoffe de coton présentant des dessins monochromes, rouges ou violets (aubergine) sur fond écru ou bistre.La toile de Jouy tient son nom de la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines) et de sa manufacture, l'une des plus importantes "indienneries" du 18ème siècle.

insula

antiq. rom.: immeuble d'habitation à plusieurs étages, relativement proche des immeubles actuels. Les étages supérieurs, faute d'eau courante et d'ascenseur, étaient occupés par les plus modestes, tandis que le rez-de-chaussée pouvait accueillir des boutiques. « La ville était composée de petites insulas de deux ou trois étages, chacune abritant plusieurs familles. »

antiq. rom.: immeuble d'habitation à plusieurs étages, relativement proche des immeubles actuels. Les étages supérieurs, faute d'eau courante et d'ascenseur, étaient occupés par les plus modestes, tandis que le rez-de-chaussée pouvait accueillir des boutiques. « La ville était composée de petites insulas de deux ou trois étages, chacune abritant plusieurs familles. »zone du cortex cérébral constituant l'un des lobes du cerveau (= cortex insulaire). Liée au système limbique, l'insula contribue à des fonctions très variées, et module notamment l'information émotionnelle et sensorielle (douleur, conscience de soi, dépendance, etc.)

eidétique

[philos., du gr. eidêtikós, "rationnel, visible par la raison"] relatif à l’essence des choses, à leur nature fondamentale. Analyse, proposition, vérité eidétique. « La vision de la pure essence suppose la "réduction eidétique", qui élimine les éléments empiriques et subjectifs. »

mémoire eidétique (=mémoire photographique ou absolue) : faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons, ou d'objets dans leurs moindres détails. « Mozart avait l’oreille absolue, mais aussi une mémoire eidétique qui lui permettait de mémoriser un grand nombre de sons en très peu de temps. »

mémoire eidétique (=mémoire photographique ou absolue) : faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons, ou d'objets dans leurs moindres détails. « Mozart avait l’oreille absolue, mais aussi une mémoire eidétique qui lui permettait de mémoriser un grand nombre de sons en très peu de temps. »

sibyllin

des sibylles (prophétesses qui rendaient des oracles). Oracles sibyllins.

fig.: dont le sens est obscur, mystérieux, symbolique comme celui des oracles. Style, texte, terme sibyllin ; parole, littérature sibylline. « Il avait le goût des déclarations sibyllines qui impressionnaient ses élèves. »

fig.: dont le sens est obscur, mystérieux, symbolique comme celui des oracles. Style, texte, terme sibyllin ; parole, littérature sibylline. « Il avait le goût des déclarations sibyllines qui impressionnaient ses élèves. »

hypostase

chacune des trois personnes de la Trinité, considérées comme substantiellement différentes les unes des autres (le Père, le Fils et l'Esprit saint). « Il y a en Dieu trois hypostases et une seule nature. »

chacune des trois personnes de la Trinité, considérées comme substantiellement différentes les unes des autres (le Père, le Fils et l'Esprit saint). « Il y a en Dieu trois hypostases et une seule nature. »p. ext.: « Le drapeau français, hypostase de la nation et de son unité. »

hypostasier: prêter une réalité à une pure abstraction ; ériger faussement en principe absolu. Une doctrine qui hypostasie l’idée nationale. Hypostasier une croyance religieuse. « Gardons-nous toutefois d'hypostasier un concept! » « Hypostasier "le peuple" en identité est le premier ressort du populisme. »

libertaire

partisan de la liberté individuelle absolue (≈anarchiste). Esprit, idée, morale, tradition libertaire. « Un artisan libertaire, vivant en dehors des coutumes et des lois. » « Le libertaire qui veut la liberté en soi, indépendamment de moyens qui la rendraient possible, est le saboteur de la liberté. »

partisan de la liberté individuelle absolue (≈anarchiste). Esprit, idée, morale, tradition libertaire. « Un artisan libertaire, vivant en dehors des coutumes et des lois. » « Le libertaire qui veut la liberté en soi, indépendamment de moyens qui la rendraient possible, est le saboteur de la liberté. »[écon.] fondé(e) sur les idées libérales ou libre-échangistes. Régime libertaire.

[méthode pédag.] qui refuse l'autorité du maître et la discipline pour laisser à l'enfant la plus grande liberté d'expression et de comportement. « Les partisans de l'école libertaire partent d'une critique radicale des institutions pédagogiques qu'ils jugent aliénantes. »

libertarien : partisan d’une politique économique basée sur la liberté individuelle (principalement répandue dans les pays anglosaxons). « Les libertariens se distinguent des anarchistes par leur attachement à la liberté du marché et des libéraux par leur conception très minimaliste de l'État. »

rouvre

variété de chêne à feuilles caduques et à glands non pédonculés (=chêne sessile). « Le chemin descend à travers un bois de rouvres. »

variété de chêne à feuilles caduques et à glands non pédonculés (=chêne sessile). « Le chemin descend à travers un bois de rouvres. »en appos.: chêne rouvre. « Une plaine parsemée de chênes rouvres, de charmes et de hêtres. »

rouvraie : lieu planté de chênes rouvres. « Des vignes, des châtaigneraies, des champs de maïs et des rouvraies touffues s’échelonnaient sur la colline. »

sorgue

arg., vieilli: nuit; soir. Pendant la sorgue. « On ne peut pas être là et ailleurs, quand on travaille à la sorgue. »

p. anal.: la grande sorgue = la mort; la fin du monde. « C'est pas qu' j'ay' peur ed' la grand' sorgue. »

p. anal.: la grande sorgue = la mort; la fin du monde. « C'est pas qu' j'ay' peur ed' la grand' sorgue. »

portenteux

qui tient du prodige, extraordinaire; monstrueux. « Enfin! Je te croyais mort! Tu n'as été que malade, et tu t'en reviens! Je verrai donc bientôt ta portenteuse personne. » « M. Mésange, notre professeur de mathématiques, portait en cette vie transitoire un corps immense, informe, portenteux, d'une pesanteur inique, sous laquelle il succombait. » « Nous crûmes distingueur la forme portenteuse d'un dragon. »

qui tient du prodige, extraordinaire; monstrueux. « Enfin! Je te croyais mort! Tu n'as été que malade, et tu t'en reviens! Je verrai donc bientôt ta portenteuse personne. » « M. Mésange, notre professeur de mathématiques, portait en cette vie transitoire un corps immense, informe, portenteux, d'une pesanteur inique, sous laquelle il succombait. » « Nous crûmes distingueur la forme portenteuse d'un dragon. »collapsologie

[de l’anglais to collapse, s’effondrer]

[de l’anglais to collapse, s’effondrer]Théorie de l’effondrement global et systémique de la civilisation industrielle, considéré comme inéluctable à plus ou moins brève échéance, et des alternatives qui pourraient lui succéder. « Nouvelle science interdisciplinaire, la collapsologie regroupe les études et les données démontrant que la catastrophe environnementale a commencé. » « Pour les collapsologues, être catastrophiste, c’est être lucide. »

barnum

forain présentant le spectacle d’un artiste ou un phénomène spectaculaire. « Après un entr’acte d’une minute, on vit paraître Philippo, présenté par Jenn, son inséparable barnum. » « Le directeur des arènes, en barnum fort avisé qu'il était, n'eut garde de laisser échapper cette belle occasion de faire de grosses recettes à peu de frais. »

forain présentant le spectacle d’un artiste ou un phénomène spectaculaire. « Après un entr’acte d’une minute, on vit paraître Philippo, présenté par Jenn, son inséparable barnum. » « Le directeur des arènes, en barnum fort avisé qu'il était, n'eut garde de laisser échapper cette belle occasion de faire de grosses recettes à peu de frais. »fig. : barnum d'une cause. « Le barnum de l'anticléricalisme. »

grande tente à toit plat et à parois amovibles, utilisée lors de réceptions, foires, expositions, etc. « Le mariage eut finalement lieu sous un barnum à l'abri de la pluie. »

fam.: tapage, désordre. Nom donné à tout ce qui peut évoquer le cirque, le spectacle de foire. « Quel barnum ! »

horloge-de-mort

nom vernaculaire de la grosse vrillette, insecte vivant dans le bois vermoulu, dont le spécimen mâle donne des coups de tête répétés contre le bois pour attirer la femelle. Analogue à celui d'une horloge, ce bruit inquiétant est à l'origine du surnom "horloge-de-mort". « J'entendais des tics-tacs, des craquements brefs du bois et des murs. Sans doute des horloges-de-mort. »

nom vernaculaire de la grosse vrillette, insecte vivant dans le bois vermoulu, dont le spécimen mâle donne des coups de tête répétés contre le bois pour attirer la femelle. Analogue à celui d'une horloge, ce bruit inquiétant est à l'origine du surnom "horloge-de-mort". « J'entendais des tics-tacs, des craquements brefs du bois et des murs. Sans doute des horloges-de-mort. »déhiscence

ouverture spontanée d'organes végétaux clos pour libérer leur contenu : fruit, graine, pollen ou spore. « La déhiscence d’une capsule libère les graines. » « C'est l'époque de la déhiscence, le fruit s'ouvre et les graines sautent. »

ouverture spontanée d'organes végétaux clos pour libérer leur contenu : fruit, graine, pollen ou spore. « La déhiscence d’une capsule libère les graines. » « C'est l'époque de la déhiscence, le fruit s'ouvre et les graines sautent. »libération d'un ovule par l'ovaire.

littér.: séparation ; dissémination des membres d’une communauté « Encore un mois et la maison sera vide. Je ne peux y songer sans un serrement de coeur. C'est l'époque de la déhiscence... le fruit s'ouvre et les graines sautent. » « De dix-huit à vingt ans, l'adolescent doit se détacher par une sorte de déhiscence non pas de la famille en soi mais de cette communauté caduque qui fut la forme infantile de ses rapports familiaux. »

déhiscent : dont la paroi s'ouvre (pour libérer les graines). Fruits déhiscents. « Le colchique, l'iris, le pavot ont des fruits déhiscents. » « Un coléoptère allongé caractérisé par ses élytres déhiscents. »

p anal., litt.: qui peut s'ouvrir, ou qui libère son contenu par intermittence. Coffre déhiscent. « Dormant sous l'oeil discret d'un déhiscent soleil. »

indéhiscent : qui reste clos, fermé, même après maturité. Fruit indéhiscent. « Les noix sont des fruits secs indéhiscents, qui ne libèrent leurs graines qu'en étant mangés ou en se décomposant. »

litt.: style, personnalité indéhiscent(e). « Indéhiscente, elle ne se confia à personne de ce monde, emportant ses secrets dans la tombe. »

agélaste

[du grec "a", privatif, et "gelos", rire] qui ne rit pas ou n’a pas le sens de l’humour. « Lors de son passage dans l’espace cosmique, l’âme du véritable agélaste ne saura pénétrer en paradis. »

manéger

dresser un cheval aux exercices du manège. Manéger un cheval.

manigancer : « c'est lui qui a tout manégé avec sa bande. »

intrans.: avoir un comportement adroit et artificieux pour parvenir à ses fins.

manégé : qui agit avec adresse et ruse pour parvenir à ses fins. « Des comédiennes ambitieuses et manégées. » « Voyez quel masque de diplomatie se dégage de tout ce fin profil : il est manégé comme un cardinal. »

manigancer : « c'est lui qui a tout manégé avec sa bande. »

intrans.: avoir un comportement adroit et artificieux pour parvenir à ses fins.

manégé : qui agit avec adresse et ruse pour parvenir à ses fins. « Des comédiennes ambitieuses et manégées. » « Voyez quel masque de diplomatie se dégage de tout ce fin profil : il est manégé comme un cardinal. »

controuver

affirmer des faits entièrement erronés (souvent avec une intention malfaisante). « On l'accuse d'avoir controuvé des faits. »

controuvé : inventé de toutes pièces, mensonger. Anecdote, charge controuvée.

controuvé : inventé de toutes pièces, mensonger. Anecdote, charge controuvée.

matité

qualité de ce qui est mat. Matité de la chair, de la peau, du teint. Les villages deviennent d'un brun rouge qui les incorpore à la terre. L'ensemble a déjà cette matité de couleurs qui ira s'accentuant jusque dans la Biscaye.

qualité d'un son qui est mat. « La matité de sa voix. La sonorité des jeux bouchés de l'orgue est sourde, cotonneuse et contribue par sa matité à la variété de timbres qui est une des richesses de l'instrument. »

qualité d'un son qui est mat. « La matité de sa voix. La sonorité des jeux bouchés de l'orgue est sourde, cotonneuse et contribue par sa matité à la variété de timbres qui est une des richesses de l'instrument. »

zarma

deuxième ethnie du Niger. Dialecte de cette ethnie.

interjection (=ma parole!)

interjection (=ma parole!)

bleu Tiffany

couleur turquoise (bleu-vert), déposée par l'entreprise américaine de produits de luxe Tiffany & Co, qui l'utilise depuis sa fondation en 1845. [couleur]

marronier

fig.: article de circonstance publié traditionnellement à certaines dates. « Le premier marchand de marrons, les crêpes de la Chandeleur, le bouquet de violettes sur la tombe de Musset, sont des marronniers. »

atrabilaire

litt.: porté à la mauvaise humeur, à l'irritation, à la colère, à la mélancolie (=bilieux)

fig.: qui exprime ou marque la mauvaise humeur. « Où avez-vous donc pris ce ton triste et atrabilaire ? »

vx.: un atrabilaire = personne d'un caractère désagréable, irritable. « Le mélancolique évite les hommes, l'atrabilaire les repousse. »

fig.: qui exprime ou marque la mauvaise humeur. « Où avez-vous donc pris ce ton triste et atrabilaire ? »

vx.: un atrabilaire = personne d'un caractère désagréable, irritable. « Le mélancolique évite les hommes, l'atrabilaire les repousse. »

truculent

A. jovial, de forte stature, pittoresque et bon vivant (= haut en couleur). Personnage truculent. « Je crois que c'est l'élément grosse bouffonnerie, l'élément Rabelais, le côté truculent et tant soit peu commis-voyageur dont je n'ai jamais pu m'accommoder: le Français, dans ses moments de gros rire, est une de mes impossibilités radicales. »

[art, œuvre plastique] qui présente une facture hardie, vigoureuse, des colorations vives. Peinture truculente. « Nos truculentes cathédrales gothiques. »

p. méton. [artiste] qui traite des sujets pleins de force, de vie familière, voire paillarde. « Variété de Rubens, ici truculent, là réservé et pur comme un primitif. »

plaisante liberté de ton allant jusqu'à la gaillardise ou la grossièreté; qui abonde en formules énergiques, en images expressives. Style truculent ; métaphore truculente.

B. qui est féroce ou se comporte avec brutalité (=cruel, farouche, rude, sauvage, terrible, violent). « De truculents gaillards hurlaient, brandissaient des fusils. » « De gros sourcils charbonnés, un teint basané comme un cuir de Cordoue lui faisaient une physionomie truculente et formidable comme les peintres aiment à en donner aux bourreaux. »

[chose] qui agresse le regard ou l'esprit (=dur, terrible). « Des tons vineux, sanguinolents, complètent l'aspect féroce et truculent de ces taudis hasardeux. »

[art, œuvre plastique] qui présente une facture hardie, vigoureuse, des colorations vives. Peinture truculente. « Nos truculentes cathédrales gothiques. »

p. méton. [artiste] qui traite des sujets pleins de force, de vie familière, voire paillarde. « Variété de Rubens, ici truculent, là réservé et pur comme un primitif. »

plaisante liberté de ton allant jusqu'à la gaillardise ou la grossièreté; qui abonde en formules énergiques, en images expressives. Style truculent ; métaphore truculente.

B. qui est féroce ou se comporte avec brutalité (=cruel, farouche, rude, sauvage, terrible, violent). « De truculents gaillards hurlaient, brandissaient des fusils. » « De gros sourcils charbonnés, un teint basané comme un cuir de Cordoue lui faisaient une physionomie truculente et formidable comme les peintres aiment à en donner aux bourreaux. »

[chose] qui agresse le regard ou l'esprit (=dur, terrible). « Des tons vineux, sanguinolents, complètent l'aspect féroce et truculent de ces taudis hasardeux. »

matte

[pêche] banc de thons. « Les thons sont là, devant nos yeux, une matte d'au moins cent tonnes. »

[pêche] banc de thons. « Les thons sont là, devant nos yeux, une matte d'au moins cent tonnes. »volée d'oiseaux marins.

[mar.] fond dur de vase mélangée d'herbes. « La posidonie joue un rôle essentiel dans la fixation des fonds sableux, grâce à ses racines qui forment en se mélangeant aux sédiments une sorte de barrière qu'on appelle la matte. »

[métallurgie] matière sulfurée semi-métallique, résultat de la première fusion d'un minerai sulfuré (ex: cuivre, plomb, argent, nickel) et qui n’est pas encore dans un état suffisant de pureté. Mattes de nickel. Affinage des mattes cuivreuses.

corroder

détruire progressivement et irrémédiablement par une action chimique ou physique. « L'eau de vaisselle corrode les mains. Les lichens corrodent le roc par leurs sécrétions. Le sable corrode le rivage. »

fig. [en parlant d'une entité morale] altérer progressivement et irrémédiablement (=consumer, ronger). Corroder la volonté; corroder d'amertume. « Sa critique agit à la façon d'un dissolvant; il n'y a rien qu'elle ne corrode. » « L'expérience raisonneuse corrode les belles qualités du jeune âge. »

corroder la liberté, la réalité, le respect; l'amour. « L'ennui, la souffrance, la vanité corrodent l'âme. »

fig. [en parlant d'une entité morale] altérer progressivement et irrémédiablement (=consumer, ronger). Corroder la volonté; corroder d'amertume. « Sa critique agit à la façon d'un dissolvant; il n'y a rien qu'elle ne corrode. » « L'expérience raisonneuse corrode les belles qualités du jeune âge. »

corroder la liberté, la réalité, le respect; l'amour. « L'ennui, la souffrance, la vanité corrodent l'âme. »

érubescence

fait de devenir rouge; résultat de cette action. « Jusqu'à l'horizon, tout était prairie et fleurs dans leur printanière érubescence. » « Lis d'or érubescent. »

souvent iron.: « il a dû boire des litres pour arriver à cette intensité d'érubescence... » « Une énorme face de gorille, érubescente et hérissée d'un poil de trois jours... »

souvent iron.: « il a dû boire des litres pour arriver à cette intensité d'érubescence... » « Une énorme face de gorille, érubescente et hérissée d'un poil de trois jours... »

jusant

marée descendante (= reflux, èbe). « À l'heure où le jusant découvre les côtes lointaines. » « Les rocs qu'ont usés les flots et les jusants. »

marée descendante (= reflux, èbe). « À l'heure où le jusant découvre les côtes lointaines. » « Les rocs qu'ont usés les flots et les jusants. » p. méton.: moment où se produit le jusant. « Au jusant, les bateaux amarrés près du rivage reposent sur le flanc. »

p. métaph.: « le flux et le jusant des transgressions de nos lois pénales. »

abluer

laver des manuscrits ou des livres avec un produit spécial pour en raviver l'écriture ou enlever les taches.

fig.: « toute pierre lavée des signes de voirie, toute feuille lavée des signes de latrie, nous te lirons enfin, terre abluée des encres du copiste. »

s'abluer : se laver (entièrement), faire ses ablutions. « Il sautait du lit, s'abluait rapidement et priait. »

fig.: se raviver, comme après un lavage. « Ses amis d'enfance renaissaient tous dans sa mémoire, leurs visages s'abluaient avec leurs traits précis, leurs regards, leurs voix... »

fig.: « toute pierre lavée des signes de voirie, toute feuille lavée des signes de latrie, nous te lirons enfin, terre abluée des encres du copiste. »

s'abluer : se laver (entièrement), faire ses ablutions. « Il sautait du lit, s'abluait rapidement et priait. »

fig.: se raviver, comme après un lavage. « Ses amis d'enfance renaissaient tous dans sa mémoire, leurs visages s'abluaient avec leurs traits précis, leurs regards, leurs voix... »

ventoyer

onduler, tournoyer sous l'effet du vent. « Le vent soulevait des écharpes de sable qui ventoyaient capricieusement. »

p. anal.: suivre une trace sinueuse. « De hauts murs, où ventoyait le lierre. »

p. anal.: suivre une trace sinueuse. « De hauts murs, où ventoyait le lierre. »

éristique

relatif à la controverse. Dialogue, écrit éristique. « Euclide de Mégare fonde une école éristique qui dégénère bientôt en une école de scepticisme. » « Notre conversation un peu éristique me laissa pensif, allait-elle passer du côté des opposants ? »

philosophe appartenant à l'école de Mégare. « Les disciples d'Euclide de Mégare reçurent successivement les noms de "mégariques", "éristiques" et "dialecticiens". »

art de la controverse philosophique, des raisonnements sophistiqués, voire spécieux. Dialectique éristique ; humeur éristique. « L'Art d'avoir toujours raison est une œuvre d'Arthur Schopenhauer qui traite de l'art de la controverse ou dialectique éristique ».

philosophe appartenant à l'école de Mégare. « Les disciples d'Euclide de Mégare reçurent successivement les noms de "mégariques", "éristiques" et "dialecticiens". »

art de la controverse philosophique, des raisonnements sophistiqués, voire spécieux. Dialectique éristique ; humeur éristique. « L'Art d'avoir toujours raison est une œuvre d'Arthur Schopenhauer qui traite de l'art de la controverse ou dialectique éristique ».

janséniste

partisan du jansénisme, doctrine chrétienne sur la grâce et la prédestination, selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance. Théologien janséniste; esprit, parti, secte janséniste. « Les jansénistes aiment mieux la règle que le bien; les jésuites préfèrent le bien à la règle. » « Dans les provinciales, le janséniste Blaise Pascal prend parti contre les jésuites. »

partisan du jansénisme, doctrine chrétienne sur la grâce et la prédestination, selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance. Théologien janséniste; esprit, parti, secte janséniste. « Les jansénistes aiment mieux la règle que le bien; les jésuites préfèrent le bien à la règle. » « Dans les provinciales, le janséniste Blaise Pascal prend parti contre les jésuites. »propre, relatif au jansénisme. Doctrine, école, querelle janséniste; austérité, piété janséniste; principes jansénistes. « Si loin que je me sente aujourd'hui du rigorisme janséniste, je ne puis oublier qu'autrefois Pascal était mon maître à penser. »

qui offre un caractère d'austérité, de rigorisme excessif (=intransigeant, puritain, rigoureux, austère). Éducation, morale janséniste. « La sévérité janséniste du directeur. » « L'intérieur sévère, janséniste, de la maison paternelle. »

p. anal. « Le judo, sport janséniste, fondé sur le respect, l'humilité et le dépassement de soi. »

reliure janséniste : reliure très sobre, sans ornement.

mellifluent

doux comme le miel (=melliflu). « Le parfum mellifluent du printemps. »

doux comme le miel (=melliflu). « Le parfum mellifluent du printemps. »fig.: qui est empreint de douceur (notamment en parlant d'une façon de s'exprimer). « Le babil mellifluent des Andalous. »

procrastiner

remettre quelque chose au lendemain (synon: ajourner). « Mon penchant à procrastiner... »

procrastinateur = atermoyeurs. « Les procrastinateurs de mon acabit sont de ceux qui ne finissent rien et ne commencent pas davantage. »

procrastination : tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose (synon: ajournement, atermoiement).

procrastinateur = atermoyeurs. « Les procrastinateurs de mon acabit sont de ceux qui ne finissent rien et ne commencent pas davantage. »

procrastination : tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou l'exécution de quelque chose (synon: ajournement, atermoiement).

fuligineux

[en parlant d'une flamme, de vapeurs] qui est chargé de suie. Flamme fuligineuse. « À la lueur de torches fuligineuses » « des matières fuligineuses provenant de la fumée du train. »

[en parlant d'une flamme, de vapeurs] qui est chargé de suie. Flamme fuligineuse. « À la lueur de torches fuligineuses » « des matières fuligineuses provenant de la fumée du train. »noirâtre comme la suie. Enduit, ciel fuligineux; atmosphère, clarté, couleur, tache, teinte fuligineuse. « Il a le teint brouillé et fuligineux. » « Un tableau fuligineux » « La lueur fuligineuse des chandelles. »

fig.: qui manque de clarté, obscur, confus. « La rhétorique fuligineuse de ces orateurs révolutionnaires. »

fuligine : suie. « Une teinture faite de noirs de fuligine, de gris de cendre. »

[couleur]

notule

petite note; courte publication. « Des échanges de petits billets, de notules diplomatiques. » « Un petit libelle de format réduit qui contenait, outre des pamphlets politiques, quantité de notules sur les scandales de la saison et sur les mésaventures de personnes en vue. »

petite note; courte publication. « Des échanges de petits billets, de notules diplomatiques. » « Un petit libelle de format réduit qui contenait, outre des pamphlets politiques, quantité de notules sur les scandales de la saison et sur les mésaventures de personnes en vue. »notulateur = auteur de notules. « C'étaient les petits merciers de l'histoire, des camelots, des notulateurs qui pointillaient sans donner un ensemble, comme font maintenant les peintres qui punaisent les tons. »

mordoré

qui est d'un brun chaud à reflets dorés. Cuir, drap mordoré; feuillage mordoré; frondaisons, montagnes mordorées ; Roux, vert mordoré ; teinte mordorée ; un automne mordoré. « Les feuilles des arbres versaient leurs larmes vertes et mordorées. »

qui est d'un brun chaud à reflets dorés. Cuir, drap mordoré; feuillage mordoré; frondaisons, montagnes mordorées ; Roux, vert mordoré ; teinte mordorée ; un automne mordoré. « Les feuilles des arbres versaient leurs larmes vertes et mordorées. »p ext: qui a des reflets brun rouge. « Les flaques mordorées des rues goudronnées. » [couleur]