Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

celer

taire, garder secret, cacher. « Celer la vérité. » « Pour ne rien vous celer, pour être tout à fait sincère... »

se faire celer = faire dire qu'on n'est pas chez soi. « Il s'enferme chez lui, néglige ses amis, se fait celer à tout le monde. »

se faire celer = faire dire qu'on n'est pas chez soi. « Il s'enferme chez lui, néglige ses amis, se fait celer à tout le monde. »

chantepleure

entonnoir à long tuyau percé de trous, utilisé pour transvaser le vin ou tout autre liquide dans un tonneau, sans le troubler.

entonnoir à long tuyau percé de trous, utilisé pour transvaser le vin ou tout autre liquide dans un tonneau, sans le troubler.robinet d’un tonneau de vin, de cidre, etc.

p. méton.: pressoir à robinet d'écoulement où l'on foule le raisin avant de le transporter dans la cuve.

p. anal.: fente verticale pratiquée dans un mur pour l'écoulement des eaux (cf. barbacane). « Murs percés de chantepleures. »

calade

rue pavée, souvent pentue, typique du sud de la France. « La calade qui descend à la place du village. »

rue pavée, souvent pentue, typique du sud de la France. « La calade qui descend à la place du village. »équit.: terrain en pente sur lequel on exerce les chevaux à descendre au galop.

calader : paver, empierrer. « Mon village, avec ses petites rues caladées et ses passages sous voûtes. »

khôl

poudre cosmétique utilisée depuis l'antiquité pour maquiller les yeux. Crayon khôl. « Pour accentuer l'effet allongé, le trait de khôl doit dépasser de la paupière. » « J'aime quand tu colores tes yeux de khôl noir. » « Le kajal et le khôl sont tous deux des crayons très pigmentés, le premier provenant d'Inde, le second d'Égypte. »

poudre cosmétique utilisée depuis l'antiquité pour maquiller les yeux. Crayon khôl. « Pour accentuer l'effet allongé, le trait de khôl doit dépasser de la paupière. » « J'aime quand tu colores tes yeux de khôl noir. » « Le kajal et le khôl sont tous deux des crayons très pigmentés, le premier provenant d'Inde, le second d'Égypte. »vopo

policier de l'ex-Allemagne de l'Est (de "Volkspolizei", nom de la police nationale). « Je traverse la gare, sous le regard acéré des VoPos. »

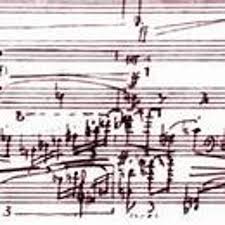

policier de l'ex-Allemagne de l'Est (de "Volkspolizei", nom de la police nationale). « Je traverse la gare, sous le regard acéré des VoPos. »dodécaphonisme

[du gr. dốdeka, douze et phônê, son, voix ] technique de composition musicale développée à partir de 1923 par l'autrichien Arnold Schönberg, donnant une importance comparable aux 12 notes de la gamme chromatique — il n'y a plus de tonique ni de dominante. « La musique sérielle de Pierre Boulez est une extension du dodécaphonisme d'Arnold Schönberg. » « Trois grandes périodes se distinguent dans l’œuvre abondante et protéiforme d'Igor Stravinsky : la période russe, la période néoclassique et la période sérielle ou dodécaphonique. »

[du gr. dốdeka, douze et phônê, son, voix ] technique de composition musicale développée à partir de 1923 par l'autrichien Arnold Schönberg, donnant une importance comparable aux 12 notes de la gamme chromatique — il n'y a plus de tonique ni de dominante. « La musique sérielle de Pierre Boulez est une extension du dodécaphonisme d'Arnold Schönberg. » « Trois grandes périodes se distinguent dans l’œuvre abondante et protéiforme d'Igor Stravinsky : la période russe, la période néoclassique et la période sérielle ou dodécaphonique. »tantra

[du sanscrit "tissé ensemble"] concept hindouiste et bouddhiste fondé sur une la prédominance de l'énergie active et l'harmonie des énergies féminine et masculine, privilégiant certains rites (cérémonies magiques, yoga, pratiques sexuelles, visualisation d'images, répétition de formules ésotériques, etc.) ayant pour but l'accomplissement de soi, le dépassement de la condition humaine, l'union avec le divin. Adepte du tantra, du tantrisme ; les Tantristes.

[du sanscrit "tissé ensemble"] concept hindouiste et bouddhiste fondé sur une la prédominance de l'énergie active et l'harmonie des énergies féminine et masculine, privilégiant certains rites (cérémonies magiques, yoga, pratiques sexuelles, visualisation d'images, répétition de formules ésotériques, etc.) ayant pour but l'accomplissement de soi, le dépassement de la condition humaine, l'union avec le divin. Adepte du tantra, du tantrisme ; les Tantristes.pâmoison

évanouissement, syncope. Pâmoison subite; être pris de pâmoison; être sujet aux pâmoisons; tomber en pâmoison. « Tout d'un coup, il devint si pâle que je crus qu'il s'en allait en pâmoison. »

pâmoison de colère, de rage : suffocation due à la colère, à la rage.

litt. [en parlant de la nature] état d'immobilité, de sommeil. « La forêt, peu à peu, sortait de sa longue pâmoison. » « Je pris en haine les pâmoisons heureuses, l'abandon, ce corps trop caressé, trop bouchonné. »

fig.: affectation, manifestation d'un choc émotionnel important. Pâmoison d'admiration. « Mes vers la faisaient tomber en pâmoison. »

pâmoison de colère, de rage : suffocation due à la colère, à la rage.

litt. [en parlant de la nature] état d'immobilité, de sommeil. « La forêt, peu à peu, sortait de sa longue pâmoison. » « Je pris en haine les pâmoisons heureuses, l'abandon, ce corps trop caressé, trop bouchonné. »

fig.: affectation, manifestation d'un choc émotionnel important. Pâmoison d'admiration. « Mes vers la faisaient tomber en pâmoison. »

spumescent

qui ressemble à de l'écume, qui produit de l'écume. « Un navire émerge des rouleaux spumescents. »

qui ressemble à de l'écume, qui produit de l'écume. « Un navire émerge des rouleaux spumescents. »réification

1- transformation, transposition d'une abstraction en objet concret, en chose (=chosification).

2- tendance à rendre statique ce qui est mouvant, mobile. Que savez-vous de la réalité, que savez-vous des « lignes intérieures de la structure des choses », et par quelle grossière réification des concepts venez-vous lui essayer vos catégories mentales d'immobile ou mobile?

3- [Chez Marx, Lukács] transformation de l'activité humaine en marchandise qui aboutit dans l'économie capitaliste à une véritable fétichisation de l'objet en tant que valeur d'échange dominant complètement la valeur d'usage. Ex: la réification a donc transformé au cours des derniers siècles toutes les sphères de la vie sociale. Alors que dans les époques antérieures, les sphères politiques, économiques, juridiques et religieuses s'articulaient indissolublement l'une sur l'autre, avec l'avènement de la société capitaliste marchande, la sphère économique a conquis une autonomie presque totale.

2- tendance à rendre statique ce qui est mouvant, mobile. Que savez-vous de la réalité, que savez-vous des « lignes intérieures de la structure des choses », et par quelle grossière réification des concepts venez-vous lui essayer vos catégories mentales d'immobile ou mobile?

3- [Chez Marx, Lukács] transformation de l'activité humaine en marchandise qui aboutit dans l'économie capitaliste à une véritable fétichisation de l'objet en tant que valeur d'échange dominant complètement la valeur d'usage. Ex: la réification a donc transformé au cours des derniers siècles toutes les sphères de la vie sociale. Alors que dans les époques antérieures, les sphères politiques, économiques, juridiques et religieuses s'articulaient indissolublement l'une sur l'autre, avec l'avènement de la société capitaliste marchande, la sphère économique a conquis une autonomie presque totale.

combe

petite vallée encaissée. « Mon village, blotti au fond de sa combe. »

petite vallée encaissée. « Mon village, blotti au fond de sa combe. »combe à neige : zone à enneigement prolongé, où se développe une flore particulière. « La végétation des combes à neige, à l'abri du vent et du froid intense, profite des éléments nutritifs libérés lors de la fonte des neiges. »

soie

poil long et raide. « Des petits porcs aux soies longues et dures. » « Le sanglier est remarquablement protégé; il a son "armure", plaque de cuir recouverte de soies raides et serrées, qui, en hiver, émergent au milieu d'un feutrage laineux. »

poil long et raide. « Des petits porcs aux soies longues et dures. » « Le sanglier est remarquablement protégé; il a son "armure", plaque de cuir recouverte de soies raides et serrées, qui, en hiver, émergent au milieu d'un feutrage laineux. »pop.: habillé, vêtu de soie = cochon.« Demain on tue le goret familial, le "vêtu de soie". »

p. méton : poil de sanglier, de porc, apprêté et utilisé en brosserie. « Les pinceaux dont on se sert dans l'application des vernis sont en soies de porc très fines. »

poil long et souple. « Belles chèvres aux longues soies noires et aux oreilles pendantes. » « Le chat, doué d'une magnifique robe à longues soies ébouriffées... »

synon. de cil, poil. « Il est mal rasé, il a de vilaines soies blanchâtres qui font touffes autour de ses oreilles. »

bédière

torrent parcourant la surface d'un glacier. « D'innombrables bédières vermiculaires »

torrent parcourant la surface d'un glacier. « D'innombrables bédières vermiculaires »babil

agréable facilité de parole, bavardage amusant. Adorable, gentil babil; le babil d'un enfant, d'une femme, des moissonneurs.

p. métaph. : babil de la fontaine ; un babil d'oiseau bavard. « Bercé par le babil des ondes, je sombrais dans le sommeil. »

p. ext. : « il y a quelques bonnes idées à recueillir parmi le babil ingénieux de son livre. »

fig., rare.: babil de qqc. = balbutiement, manifestation élémentaire : « un premier babil de la connaissance scientifique. »

caquet, abondance excessive de paroles vaines, de propos futiles. « Étourdir qqn par son babil. »

n'avoir que du babil = ne dire que des choses inutiles, futiles, dénuées de sens.

p. métaph. : babil de la fontaine ; un babil d'oiseau bavard. « Bercé par le babil des ondes, je sombrais dans le sommeil. »

p. ext. : « il y a quelques bonnes idées à recueillir parmi le babil ingénieux de son livre. »

fig., rare.: babil de qqc. = balbutiement, manifestation élémentaire : « un premier babil de la connaissance scientifique. »

caquet, abondance excessive de paroles vaines, de propos futiles. « Étourdir qqn par son babil. »

n'avoir que du babil = ne dire que des choses inutiles, futiles, dénuées de sens.

cappa magna

["grande cape" en italien]

["grande cape" en italien]grand manteau de chœur, descendant aux pieds et fermé par devant, comportant une queue de longueur variable (3,5 à 6 m) selon la dignité. « La Cappa Magna est de soie moirée rouge pour les cardinaux et de laine violette pour les évêques. » « Des images éculées de dignitaires en Cappa Magna. »

gourmander

Réprimander vivement en adressant des paroles sévères (=gronder, sermonner, tancer, engueuler). Gourmander un enfant. « Au collège j'étais toujours puni, maltraité, gourmandé. » « Son épouse le traitait à présent avec rudesse et autorité, elle le gourmandait sans cesse pour tout ce qu'il faisait et pour tout ce qu'il ne faisait pas. »

Blâmer avec vigueur. « Gourmander l'égoïsme, la paresse de qqn. »

Gourmander qqn sur qqc. « Il gourmande Alfred de Musset sur ses désespoirs égoïstes et pour s'être désintéressé de la chose publique. »

Blâmer avec vigueur. « Gourmander l'égoïsme, la paresse de qqn. »

Gourmander qqn sur qqc. « Il gourmande Alfred de Musset sur ses désespoirs égoïstes et pour s'être désintéressé de la chose publique. »

nettoyer les écuries d'Augias

Cinquième des douze travaux d'Hercule, consistant à nettoyer en une journée les étables d'Augias, l'homme le plus riche de la terre en bétail, dont les écuries n'avaient pas été nettoyés depuis trente ans. Hercule y parvint en détournant deux fleuves, dont les eaux, en s'engouffrant dans les bâtiments, nettoyèrent immédiatement la saleté accumulée.

Cinquième des douze travaux d'Hercule, consistant à nettoyer en une journée les étables d'Augias, l'homme le plus riche de la terre en bétail, dont les écuries n'avaient pas été nettoyés depuis trente ans. Hercule y parvint en détournant deux fleuves, dont les eaux, en s'engouffrant dans les bâtiments, nettoyèrent immédiatement la saleté accumulée.p ext.: grand ménage, grand nettoyage.

fig.: assainissement nécessaire d'une institution, d'une administration, d'une entreprise, etc. « Le pape François nettoie les écuries d'Augias de la banque du Vatican. »

disert

qui s'exprime, parle facilement et avec élégance. « Le comte a le soin de la phrase, une certaine élégance fleurie et diserte. » « Les lettrés guettaient sur ses lèvres disertes l'apparition de belles sentences antiques. »

ente

[arboric.] greffe, greffon. Faire une ente. Prune d'ente.

[arboric.] greffe, greffon. Faire une ente. Prune d'ente.p. méton.: l'arbre greffé. « Il s'interrompit pour couper une branche morte sur une ente. »

enter : procéder à une ente; greffer. « On demandait à Gaspard d'enter les arbres, parce qu'il avait la main à cela. »

(s')enter sur : « Par cette alliance, il avait l'intention de s'enter sur le fief Durosier. » « Son parisianisme était enté sur le porte-greffe provincial. » « L'argot, langue entée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. »

p. anal.: emboîter deux pièces de bois bout à bout. « Les poteaux montants étaient entés l'un sur l'autre. »

ultramontain

au-delà des monts, en particulier des Alpes (= Italien). Les ultramontains ; nom à consonance ultramontaine.

au-delà des monts, en particulier des Alpes (= Italien). Les ultramontains ; nom à consonance ultramontaine.qui soutient les positions traditionnelles de l'Église italienne, le pouvoir absolu, spirituel et temporel du pape. « L'abbé Mauduit, une des têtes du parti ultramontain, prévoyait les plus sombres catastrophes si la France ne versait pas jusqu'à la dernière goutte de son sang. »

l'ultramontanisme s'opposait au gallicanisme, qui sous-tendait l'organisation d'une Église catholique de France largement autonome du pape. En 1870, la proclamation à Rome du dogme de l'infaillibilité pontificale, sonna le glas du gallicanisme. Puis, la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 supprima complètement les liens entre l'Église de France et l'État.

mégaptère

[du gr. méga, "grand" et "pterón", ailes] genre de cétacé caractérisé par la longueur des nageoires pectorales (1/3 de la longueur du corps). La seule espèce actuelle de mégaptère est la baleine à bosse (syn.: jubarte ou rorqual à bosse). « Les mégaptères protègent les phoques des orques en les portant sur leur ventre. »

[du gr. méga, "grand" et "pterón", ailes] genre de cétacé caractérisé par la longueur des nageoires pectorales (1/3 de la longueur du corps). La seule espèce actuelle de mégaptère est la baleine à bosse (syn.: jubarte ou rorqual à bosse). « Les mégaptères protègent les phoques des orques en les portant sur leur ventre. »le nom "baleine à bosse" vient du fait qu'avant de sonder, la baleine fait le dos rond et qu'une « bosse » dépasse de la surface de l'eau.

pygargue

grand aigle à bec jaune massif et à queue cunéiforme blanche (= aigle pêcheur, aigle de mer, orfraie, huard). « Grâce à quelques passionnés, le pygargue à queue blanche peuple à nouveau les rives du lac Léman. »

grand aigle à bec jaune massif et à queue cunéiforme blanche (= aigle pêcheur, aigle de mer, orfraie, huard). « Grâce à quelques passionnés, le pygargue à queue blanche peuple à nouveau les rives du lac Léman. »le pygargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis.

elliptique

qui a la forme de l’ellipse (ovale). Orbite elliptique.

[énoncé] qui procède par ellipses (= omissions de mots non essentiels à la compréhension), sous-entendus. Phrase, proposition elliptique. « Une langue adhésive, solitaire et secrète, pleine de rétractions de phrases, de tournures elliptiques, d'audacieux tropes. »

[énoncé] qui procède par ellipses (= omissions de mots non essentiels à la compréhension), sous-entendus. Phrase, proposition elliptique. « Une langue adhésive, solitaire et secrète, pleine de rétractions de phrases, de tournures elliptiques, d'audacieux tropes. »

Esculape

Asclépios ou Esculape chez les Romains, était le dieu de la médecine .

Ses attributs étaient le serpent, le coq, le bâton, la coupe. Dans le temple d'Asclépios, où des serpents non-venimeux se promenaient en toute liberté, Asclépios apparaissait en songe aux prêtres et leur révélait le remède qui rendait la santé.

Les descendants d'Asclepios, les Asclépiades, formèrent une confrérie, avec ses rites secrets. Hyppocrate, le grand médecin de l'antiquité, serait un descendant d'Asclépios.

Ses attributs étaient le serpent, le coq, le bâton, la coupe. Dans le temple d'Asclépios, où des serpents non-venimeux se promenaient en toute liberté, Asclépios apparaissait en songe aux prêtres et leur révélait le remède qui rendait la santé.

Les descendants d'Asclepios, les Asclépiades, formèrent une confrérie, avec ses rites secrets. Hyppocrate, le grand médecin de l'antiquité, serait un descendant d'Asclépios.

vermifuge

qui a la propriété de détruire ou d'expulser les vers intestinaux. Sirop vermifuge. « Quant au ver solitaire, le meilleur vermifuge est la décoction de racines de fougère mâle. »

bourriche

panier oblong, grossièrement tressé, sans anses, servant au transport du gibier ou de la marée, plus rarement des fruits. « Bourriche d'huîtres, de gibier, de poisson, etc. »

panier oblong, grossièrement tressé, sans anses, servant au transport du gibier ou de la marée, plus rarement des fruits. « Bourriche d'huîtres, de gibier, de poisson, etc. »dashcam

caméra installée dans un véhicule pour enregistrer ce que le conducteur voit (contraction de l'anglais "dashboard camera"). Son usage est encouragé par les compagnies d'assurance pour disposer d'une preuve vidéo en cas de litige.

caméra installée dans un véhicule pour enregistrer ce que le conducteur voit (contraction de l'anglais "dashboard camera"). Son usage est encouragé par les compagnies d'assurance pour disposer d'une preuve vidéo en cas de litige.étrivières

courroie fixée de chaque côté de la selle et à laquelle est suspendu l'étrier.

courroie fixée de chaque côté de la selle et à laquelle est suspendu l'étrier.coups d'étrivières = coups donnés avec cette courroie. « Fatigué des coups de pied au cul, des bastonnades et des étrivières. »

menacer qqn des étrivières ; donner les étrivières à qqn. « Elle lui ferait donner les étrivières pour son impertinence... »

ad feminam

[p oppos. à ad hominem] contre une femme. « Une critique ad feminam qui fait passer au lit de Procuste les écrits portant une signature féminine. » « Cet argument ad hominem, ou plutôt ad feminam, cloua Mme Paul Minck muette et pâle à sa place. »

aporie

contradiction insoluble (du grec "aporia", absence de passage, difficulté, embarras). Les apories du modèle capitaliste.

aporétique : qui tient de l'aporie ; contradictoire. « Cette dualité n'est pas aporétique, elle permet au contraire une meilleure synergie. »

aporétique : qui tient de l'aporie ; contradictoire. « Cette dualité n'est pas aporétique, elle permet au contraire une meilleure synergie. »

sanguine

variété terreuse d'hématite rouge servant à la fabrication de brunissoirs, de colorants, de crayons. « Crayon de sanguine ».

variété terreuse d'hématite rouge servant à la fabrication de brunissoirs, de colorants, de crayons. « Crayon de sanguine ».rouge de sanguine : « le rouge de sanguine était la teinte générale des murailles de la ville. »

en sanguine = dans cette couleur, variant du rouge ocre au pourpre.

crayon fait avec de la sanguine. « Croquis, esquisse, portrait à la sanguine; quelques traits à la sanguine; un trait de sanguine; papier frotté à la/de sanguine; teinter des planches à la sanguine. »

croquis, dessin exécuté avec ce crayon = « une sanguine de Watteau, de Fragonard. »

pierre précieuse couleur de sang. « Un diadème orné d'améthystes, de sanguines et de sombres rubis. » [couleur]

damas

métal très dur, utilisé pour les lames de sabre et obtenu par un alliage de fer et d'acier dont les teintes différentes dessinent des motifs variés. (= acier damasquiné). « Un cangiar de damas dans un fourreau d'argent. »

métal très dur, utilisé pour les lames de sabre et obtenu par un alliage de fer et d'acier dont les teintes différentes dessinent des motifs variés. (= acier damasquiné). « Un cangiar de damas dans un fourreau d'argent. »p. méton.: sabre dont la lame est en damas. Brandir un damas. « La ligne extrême de la mer était aussi nette que la lame courbe d'un damas. »

p. ext.: tout acier présentant un aspect moiré ; tout objet fabriqué dans cet acier.

étoffe monochrome (originaire de Damas), à double face, généralement en soie, ornée de dessins satinés, en relief sur fond mat, formés par le tissage. Se caractérise par le fait que les dessins de l'endroit se retrouvent en couleurs inversées sur l'envers.

Damas broché, robe de damas, chambre tendue de damas. « La haute salle aux décors de damas cerise. » « Le salon de damas rouge, aux fauteuils trop dorés. »

« chaque fenêtre était ornée de rideaux en damas vert relevés par des cordons à gros glands. »

damas déteint, damas parfilé d'argent; damas de laine, damas à frange, à gros grains, à trois couleurs; canapé, fauteuil, portière en damas; chasuble, corset, habit, jupe de damas; dalmatique en damas; couvert, recouvert de damas.

p. ext.: étoffe qui ressemble au damas. Damas des Indes, de Chine, des Gobelins; damas vénitien; papier peint en damas. Des damas lyonnais.

damassé = qui a la façon du damas (=damasquiné). étoffe damassée; nappe damassée. « Le revers du drap était damassé. » « Le ciel d'un azur étincelant comme la lame d'un sabre damassé. »

encalminé

[en parlant d'un navire à voiles] pris par le calme, immobilisé par l'absence de vent ou à l'abri. Navire encalminé. « La brise de terre tombait régulièrement vers les dix heures du matin... nous restions encalminés, les voiles battantes » « C'est à bord d'un voilier encalminé, en plein océan; calme plat, ennui sans borne. »

[en parlant d'un navire à voiles] pris par le calme, immobilisé par l'absence de vent ou à l'abri. Navire encalminé. « La brise de terre tombait régulièrement vers les dix heures du matin... nous restions encalminés, les voiles battantes » « C'est à bord d'un voilier encalminé, en plein océan; calme plat, ennui sans borne. »touffeur

atmosphère étouffante et lourde qui saisit dans un lieu où la chaleur est extrême. Touffeur accablante, insupportable, orageuse; touffeur d'une chambre, d'été, de la nuit, d'orage. « J' ai senti en entrant une touffeur insupportable. »

« Il rêve d'une dérive voluptueuse, d'un repli quasi fœtal dans la touffeur du Sud. »

p. métaph. « Je sens la touffeur de ce cœur brûlant, ouvert et déjà livré... »

« Il rêve d'une dérive voluptueuse, d'un repli quasi fœtal dans la touffeur du Sud. »

p. métaph. « Je sens la touffeur de ce cœur brûlant, ouvert et déjà livré... »

dilacérer

déchirer un tissu organique. « En dilacérant sous le microscope un nerf sciatique de grenouille, on constate qu'il est formé de fibres nerveuses. »

p. ext. déchirer avec violence, mettre en pièces de manière à rendre inutilisable.

p. métaph. : « Il a été mis en pièces, dilacéré au profit d'un arriviste sans scrupules. » « L'alcoolisme a fini par dilacérer et écharpiller son beau génie. »

p. ext. déchirer avec violence, mettre en pièces de manière à rendre inutilisable.

p. métaph. : « Il a été mis en pièces, dilacéré au profit d'un arriviste sans scrupules. » « L'alcoolisme a fini par dilacérer et écharpiller son beau génie. »

méliorisme

philos.: doctrine selon laquelle le monde tend à s'améliorer ou peut être amélioré par l'effort de l'Homme; plus généralement tendance à s'améliorer.

mélioriste : propre au méliorisme, partisan du méliorisme. Philosophie mélioriste.

mélioriste : propre au méliorisme, partisan du méliorisme. Philosophie mélioriste.

prophétie autoréalisatrice

modification inconsciente du comportement d'un individu en fonction des attentes (positives ou négatives) qu'on place en lui.

Effet Pygmalion : prophétie autoréalisatrice qui provoque la réussite par la confiance accordée.

Effet Golem : prophétie autoréalisatrice qui provoque l'échec par le défaut de confiance (inverse de l'effet Pygmalion).

Effet Pygmalion : prophétie autoréalisatrice qui provoque la réussite par la confiance accordée.

Effet Golem : prophétie autoréalisatrice qui provoque l'échec par le défaut de confiance (inverse de l'effet Pygmalion).

cacolet

sorte de bât, constitué de deux sièges à dossier, en osier, fixés sur une armature adaptée au dos de l'animal porteur (cheval, mulet, âne, etc.), pour le transport de deux personnes de part et d'autre.

sorte de bât, constitué de deux sièges à dossier, en osier, fixés sur une armature adaptée au dos de l'animal porteur (cheval, mulet, âne, etc.), pour le transport de deux personnes de part et d'autre.p. ext.: siège double fixé de chaque côté du dos d'un éléphant pour le transport des voyageurs; chacun des deux éléments dont se compose ce siège. « Il disposa sur les flancs de l'éléphant deux espèces de cacolets assez peu confortables [...] Sir Francis Cromarty prit place dans l'un des cacolets, Phileas Fogg dans l'autre. »

(disposer un chargement) en cacolet : de chaque côté du dos de l'animal à la manière du cacolet. « Des peaux de vison fourrées dans des longs sacs de toile en cacolet sur l'échine des bêtes. »

brandebourg

fém., vx. Casaque à longues manches, ornée de boutons en olive reliés par des galons. « Porter une brandebourg. »

fém., vx. Casaque à longues manches, ornée de boutons en olive reliés par des galons. « Porter une brandebourg. »p. méton.: ornement de broderie ou de galon entourant les boutonnières d'un vêtement ou servant de boutonnières. « une robe grise, garnie de brandebourgs blancs. » [habits]

séminal

relatif à la semence, à la graine des végétaux. « On appelle feuilles séminales les deux premières feuilles qui sortent de la graine. »

relatif à la semence, à la graine des végétaux. « On appelle feuilles séminales les deux premières feuilles qui sortent de la graine. »chez l'homme et chez l'animal, relatif à la semence du mâle (=spermatique). « La pollution est responsable d'une détérioration de la qualité séminale. »

glandes séminales = testicules.

liqueur séminale = sperme. « Un écoulement involontaire de liqueur séminale, qui affaiblit les malades. »

[philos.] raison séminale = chez les stoïciens, principe actif qui est la loi de l'être et qui, ne faisant qu'un avec la matière, en est comme le germe, en explique le premier mouvement comme toutes les formes. « Dieu est la raison séminale du monde. »

p ext.: « Cette inclusion native, cette incorporation séminale du Mal dans le Bien me paraissait un mystère tel qu'une vie entière ne suffirait pas à le résoudre. »

p ext.: « Vincent van Gogh, figure séminale de la modernité en art. » « L'essai séminal d'Alain Finkielkraut est La Défaite de la pensée, paru en 1987. »

munichisme

par les accords de Munich en 1938, la France, le Royaume-Uni et l'Italie (représentés par Daladier, Chamberlain et Mussolini) renoncent à protéger la Tchécoslovaquie de l'invasion allemande, en échange de l'arrêt des hostilités en Europe centrale. Hélas, la loyauté sera absente des deux camps : le Reich ne respectera pas les accords de Munich et la Seconde Guerre mondiale éclatera quelques mois plus tard.

par les accords de Munich en 1938, la France, le Royaume-Uni et l'Italie (représentés par Daladier, Chamberlain et Mussolini) renoncent à protéger la Tchécoslovaquie de l'invasion allemande, en échange de l'arrêt des hostilités en Europe centrale. Hélas, la loyauté sera absente des deux camps : le Reich ne respectera pas les accords de Munich et la Seconde Guerre mondiale éclatera quelques mois plus tard.p ext., le munichisme désigne une volonté de paix à tout prix, même celui de la lâcheté. « Le pacifisme oui, mais pas la veulerie, pas le munichisme ! » « Le munichisme de cette France bien-pensante, sans générosité, cauteleuse. »

dont acte

acte est pris de ce qui vient d'être dit.

Il est pris bonne note de la chose. « Après cet incident, vous m’avez présenté vos excuses. Dont acte, n’en parlons plus. »

Il est pris bonne note de la chose. « Après cet incident, vous m’avez présenté vos excuses. Dont acte, n’en parlons plus. »

philippique

attaque verbale, discours violent contre qqn. « Son nom seul excitait chez le baron les plus violentes colères, les philippiques les plus éloquentes mais les plus terribles. »

yeuse

(fém) chêne aux feuilles persistantes vert foncé, au bois très dur, et qui croît notamment au sud de la Loire (=chêne vert). Bois d'yeuses. « Quand la nuit vous appercevez une yeuse isolée, revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme. »

(fém) chêne aux feuilles persistantes vert foncé, au bois très dur, et qui croît notamment au sud de la Loire (=chêne vert). Bois d'yeuses. « Quand la nuit vous appercevez une yeuse isolée, revêtue de cette draperie, vous croiriez voir un fantôme. »opération Overlord

nom de code de la Bataille de Normandie, qui commença par le débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes le 6 juin 1944 (surnommé le "Jour J") pour s'achever en août 1944, avec la Libération de Paris de l'occupation allemande.

l'opération Overlord est le débarquement le plus important de l'histoire, avec trois millions de soldats débarqués.

l'opération Overlord est le débarquement le plus important de l'histoire, avec trois millions de soldats débarqués.

coquillard

personne, chose qui a rapport avec une/la coquille.

malfaiteur (p. réf. à la Coquille, bande de voleurs).

pop.: oeil [p. réf. à la forme de la coquille]. « S'en tamponner le coquillard » = s'en battre l'œil = s'en moquer.

pop.: anus.

mendiant dont les vêtements étaient ornés de coquilles et qui se faisait passer pour pèlerin. En effet, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avaient pour coutume de rapporter comme témoignage de leur voyage des coquilles de pectens, qu'ils fixaient à leur manteau ou à leur chapeau (d'où le nom de coquilles Saint-Jacques donné par la suite à ces mollusques).

malfaiteur (p. réf. à la Coquille, bande de voleurs).

pop.: oeil [p. réf. à la forme de la coquille]. « S'en tamponner le coquillard » = s'en battre l'œil = s'en moquer.

pop.: anus.

mendiant dont les vêtements étaient ornés de coquilles et qui se faisait passer pour pèlerin. En effet, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle avaient pour coutume de rapporter comme témoignage de leur voyage des coquilles de pectens, qu'ils fixaient à leur manteau ou à leur chapeau (d'où le nom de coquilles Saint-Jacques donné par la suite à ces mollusques).

Perséides

pluie d'étoiles filantes se produisant chaque année entre le 20 juillet et le 25 août. Il s'agit de débris de la comète Swift-Tuttle qui rencontrent l’atmosphère terrestre. « Passionnés des étoiles, ne manquez pas la grande pluie annuelle des Perséides ! »

l'essaim (ou pluie) des Perséides est surnommé « Les Larmes de saint Laurent », car il atteint son intensité maximum le 10 août, date de la fête de Saint-Laurent de Rome.

l'essaim (ou pluie) des Perséides est surnommé « Les Larmes de saint Laurent », car il atteint son intensité maximum le 10 août, date de la fête de Saint-Laurent de Rome.

faction

groupe qui cherche à renverser ou fragiliser le pouvoir établi. Factions qui divisent un parti, un pays, une ville. Guerre de factions.

machination subversive visant à faire prévaloir les intérêts d'un petit groupe (=complot, conspiration, intrigue, sédition). « On l'accuse d'avoir participé à une faction contre-révolutionnaire. »

petit groupe de personnes unies par des idées, des goûts, des intérêts communs et qui mènent à l'intérieur d'un groupe plus important une action pour imposer leurs conceptions. Faction musicale. « Une petite faction militaire qui s'arroge le droit de parler au nom de l'armée. » « Il se forme des factions dans la poésie, qui prennent les façons rudes et âpres des partis politiques. »

surveillance exercée par un homme en armes aux abords d'un poste, dans un lieu déterminé (=garde, guet, quart). Être de, en faction; mettre, placer un soldat, une sentinelle en faction; monter, prendre la faction; relever de faction. « Ils ont alerté l'agent en faction au coin de la rue. » « Trois gendarmes de faction se promenaient en faisant retentir leurs sabres sur le plancher. »

p. ext.: attente, surveillance prolongée en un même lieu. Faction assidue, longue; monter la faction. « Au bout de deux heures de faction, il vit le portier chargé d'une pyramide de malles. »

machination subversive visant à faire prévaloir les intérêts d'un petit groupe (=complot, conspiration, intrigue, sédition). « On l'accuse d'avoir participé à une faction contre-révolutionnaire. »

petit groupe de personnes unies par des idées, des goûts, des intérêts communs et qui mènent à l'intérieur d'un groupe plus important une action pour imposer leurs conceptions. Faction musicale. « Une petite faction militaire qui s'arroge le droit de parler au nom de l'armée. » « Il se forme des factions dans la poésie, qui prennent les façons rudes et âpres des partis politiques. »

surveillance exercée par un homme en armes aux abords d'un poste, dans un lieu déterminé (=garde, guet, quart). Être de, en faction; mettre, placer un soldat, une sentinelle en faction; monter, prendre la faction; relever de faction. « Ils ont alerté l'agent en faction au coin de la rue. » « Trois gendarmes de faction se promenaient en faisant retentir leurs sabres sur le plancher. »

p. ext.: attente, surveillance prolongée en un même lieu. Faction assidue, longue; monter la faction. « Au bout de deux heures de faction, il vit le portier chargé d'une pyramide de malles. »

caravansérail

en Orient et au Maghreb, vaste enclos entouré de corps de bâtiment où les caravanes de marchands font halte.

en Orient et au Maghreb, vaste enclos entouré de corps de bâtiment où les caravanes de marchands font halte.p. ext.: lieu fréquenté par un grand nombre d'étrangers. « Mon hôtel est comme un caravansérail ouvert à tous les voyageurs. » « Débouché direct de la route des Indes, Antioche était un immense caravansérail bigarré, rendez-vous de toutes les races, de tous les cultes. »

Noble Chemin octuple

quatrième des « Quatre nobles vérités » du bouddhisme, le Noble Chemin octuple mène à la cessation de dukkha (insatisfaction, souffrance) ainsi qu'à la délivrance totale (nirvāṇa).

quatrième des « Quatre nobles vérités » du bouddhisme, le Noble Chemin octuple mène à la cessation de dukkha (insatisfaction, souffrance) ainsi qu'à la délivrance totale (nirvāṇa).Il est parfois appelé « Chemin du milieu », car il évite les deux extrêmes que sont d'une part la poursuite du bonheur dans la dépendance du plaisir des sens et d'autre part la poursuite de la libération dans la pratique de l'ascétisme et de la mortification.

Les huit éléments du Noble Chemin octuple :

- la vision juste

- la pensée juste

- la parole juste

- l'action juste

- les moyens d'existence justes

- l'effort juste

- l'attention juste

- la concentration juste.

Le Noble Chemin octuple est souvent représenté (comme le bouddhisme lui-même) sous la forme d'une roue à huit dents, semblable au timon d'un navire.