Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

monade

[du gr. monás, "unité"]

philos.: chez Pythagore et Plotin, unité absolue et parfaite qui est le principe générateur de tous les composés. La monade de Pythagore. « Chez Plotin la monade désigne l’Un absolu, à l’origine de tout ce qui existe. »

philos.: chez Leibniz, substances simples, incorruptibles, différentes de qualité, et qui sont les éléments de toutes choses et de tous les êtres. « Chez Leibniz le terme de monade renvoie à l’unité spirituelle élémentaire dont ce qui existe est composé. » « Ma vision des choses est proche de celle de Leibniz, pour qui l’univers est composé d’atomes un peu spéciaux : les monades. Chaque monade est différente des autres, change sans cesse et enveloppe en elle la totalité du monde qu’elle perçoit. »

archit., s.f.: gigantesque tour autonome en énergie, comptant autant d'habitants qu'une ville actuelle. « Les monades, villes verticales du futur, entièrement autosuffisantes. »

philos.: chez Pythagore et Plotin, unité absolue et parfaite qui est le principe générateur de tous les composés. La monade de Pythagore. « Chez Plotin la monade désigne l’Un absolu, à l’origine de tout ce qui existe. »

philos.: chez Leibniz, substances simples, incorruptibles, différentes de qualité, et qui sont les éléments de toutes choses et de tous les êtres. « Chez Leibniz le terme de monade renvoie à l’unité spirituelle élémentaire dont ce qui existe est composé. » « Ma vision des choses est proche de celle de Leibniz, pour qui l’univers est composé d’atomes un peu spéciaux : les monades. Chaque monade est différente des autres, change sans cesse et enveloppe en elle la totalité du monde qu’elle perçoit. »

archit., s.f.: gigantesque tour autonome en énergie, comptant autant d'habitants qu'une ville actuelle. « Les monades, villes verticales du futur, entièrement autosuffisantes. »

hanneton

[p. réf. au vol lourd du hanneton qui se cogne aux obstacles] être étourdi comme un hanneton. « Elle allait çà et là comme un hanneton; elle courait à l'étourdie. »

attraper des hannetons = se livrer à des occupations futiles. « D'autres vont pêcher la baleine : Moi j'attrappe les hannetons. »

fig.: personne d'aspect lourd et maladroit, stupidement agitée, irréfléchie ou de comportement nuisible. « Ô critiques! race de hannetons qui déchiquetez les belles feuilles de l'art! » « Le vulgaire hanneton auquel on me présenta, et qui pirouetta pour me dire bonjour avec une lourde désinvolture qu'il croyait élégante. » « C'était un niais, un pauvre hanneton, ne voulant jamais en faire qu'à sa tête, sans demander conseil à personne. »

idée fixe, manie, folie douce. « Il allait, les yeux obliques, le front penché, et l'on se demandait ironiquement quel hanneton lui dévorait le crâne. »

avoir un hanneton (dans le cerveau, etc.) = avoir l'esprit un peu dérangé. « Il y a vraiment des jours où elle a l'air d'avoir un petit hanneton. »

pas piqué des hannetons (=pas piqué des vers) : bien conservé, intact, très réussi, exceptionnel. « Une jeunesse entre quinze et seize, point piquée des hannetons, un vrai bouton de rose. » « Il fait à Aix, l'hiver, un petit froid qui n'est pas piqué des hannetons. » « Il m'a offert un déjeuner qui n'était pas piqué des hannetons. »

hannetonnier : qui évoque le hanneton. « Il avait gardé, du bébé, le bon rire, la mobilité d'esprit hannetonnière, l'oubli facile des petits embêtements de la vie. »

attraper des hannetons = se livrer à des occupations futiles. « D'autres vont pêcher la baleine : Moi j'attrappe les hannetons. »

fig.: personne d'aspect lourd et maladroit, stupidement agitée, irréfléchie ou de comportement nuisible. « Ô critiques! race de hannetons qui déchiquetez les belles feuilles de l'art! » « Le vulgaire hanneton auquel on me présenta, et qui pirouetta pour me dire bonjour avec une lourde désinvolture qu'il croyait élégante. » « C'était un niais, un pauvre hanneton, ne voulant jamais en faire qu'à sa tête, sans demander conseil à personne. »

idée fixe, manie, folie douce. « Il allait, les yeux obliques, le front penché, et l'on se demandait ironiquement quel hanneton lui dévorait le crâne. »

avoir un hanneton (dans le cerveau, etc.) = avoir l'esprit un peu dérangé. « Il y a vraiment des jours où elle a l'air d'avoir un petit hanneton. »

pas piqué des hannetons (=pas piqué des vers) : bien conservé, intact, très réussi, exceptionnel. « Une jeunesse entre quinze et seize, point piquée des hannetons, un vrai bouton de rose. » « Il fait à Aix, l'hiver, un petit froid qui n'est pas piqué des hannetons. » « Il m'a offert un déjeuner qui n'était pas piqué des hannetons. »

hannetonnier : qui évoque le hanneton. « Il avait gardé, du bébé, le bon rire, la mobilité d'esprit hannetonnière, l'oubli facile des petits embêtements de la vie. »

pro domo

de/pour sa propre cause. Parler, plaider, prêcher pro domo. « Quand Zola soulève une thèse, elle n'est jamais désintéressée, c'est toujours un plaidoyer pro domo. »

un pro domo : « loin de se réfugier dans un pro domo revendicatif de leur ouvrage, les auteurs ont su rester objectifs. »

un pro domo : « loin de se réfugier dans un pro domo revendicatif de leur ouvrage, les auteurs ont su rester objectifs. »

mérinos

mouton de race espagnole (originaire d'Afrique du Nord), dont la toison est très épaisse et la laine très fine. « Les mérinos fournissent toujours les laines les plus fines. »

mouton de race espagnole (originaire d'Afrique du Nord), dont la toison est très épaisse et la laine très fine. « Les mérinos fournissent toujours les laines les plus fines. »p. méton.: laine fournie par cette race de mouton; étoffe faite avec cette laine. Chemise, corsage, jupe, manteau, pelisse (de) mérinos. « Des femmes en petit châle de mérinos et en coiffe pointue de mousseline. » [habits]

mudéjar

[de l’ar. "domestique", "domestiqué "] nom donné aux musulmans d’Espagne devenus sujets des royaumes chrétiens après le XIe siècle, pendant la période de tolérance.

[de l’ar. "domestique", "domestiqué "] nom donné aux musulmans d’Espagne devenus sujets des royaumes chrétiens après le XIe siècle, pendant la période de tolérance.art d'influence islamique, parfois combiné avec le gothique, qui s'est maintenu ou développé à partir du XIIIe s. dans les provinces reconquises par les chrétiens (Castille, Andalousie et Aragon).

bancelle

petit banc long et étroit, sans dossier, à deux ou à quatre pieds. Bancelle de cabaret. « Assis devant la table, sur le rebord de la bancelle »

petit banc long et étroit, sans dossier, à deux ou à quatre pieds. Bancelle de cabaret. « Assis devant la table, sur le rebord de la bancelle »encomium

du latin encōmium, "éloge", genre littéraire de la rhétorique grecque visant à faire l’éloge de qqn ou qqch. Rédiger un encomium en l’honneur de qqn. « En 1499, Erasme rédige un Encomium medicinae (Éloge de la médecine), un pseudo-encomium en réalité, qui sous l'apparence d'un éloge dénonce le charlatanisme des médecins. »

(désuet) dictionnaire.

(désuet) dictionnaire.

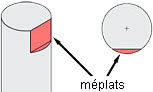

méplat

partie relativement plane d'un objet (par opposition aux parties en saillie). « Des servantes munies d'un chiffon de laine, caressent toutes ses surfaces, tous ses méplats, tous ses reliefs. »

partie relativement plane d'un objet (par opposition aux parties en saillie). « Des servantes munies d'un chiffon de laine, caressent toutes ses surfaces, tous ses méplats, tous ses reliefs. »partie relativement plane du corps humain. Méplat des joues, d'un muscle, du nez, des tempes.

surface plane sur une pièce cylindrique.

lilial

propre au lis. Parfum lilial.

propre au lis. Parfum lilial.qui rappelle le lis par sa blancheur. Visage lilial. « La soie liliale de sa peau. »

fig.: pur comme le lis. Candeur liliale.

engeance

groupe, catégorie de personnes que l'on méprise. « L'engeance des marchandeurs pour qui les commerçant haussent les prix avant d'accorder un rabais. »

métempsychose

réincarnation de l'âme après la mort dans un corps humain, animal ou végétal (=transmigration, samsara). « Pour Gérard de Nerval, qui croit à la métempsychose, le corps serait une ossature permettant à l’âme de prendre pied parmi les vivants, au sein du monde. »

réincarnation de l'âme après la mort dans un corps humain, animal ou végétal (=transmigration, samsara). « Pour Gérard de Nerval, qui croit à la métempsychose, le corps serait une ossature permettant à l’âme de prendre pied parmi les vivants, au sein du monde. »magnan

ver à soie. « Les chambres où on élève les vers à soie s'appellent des magnaneries, parce que, dans le patois provençal, on appelle les vers des magnans. »

ver à soie. « Les chambres où on élève les vers à soie s'appellent des magnaneries, parce que, dans le patois provençal, on appelle les vers des magnans. »magnanier = éleveur de vers à soie (=sériciculteur).

pétaudière

lieu, assemblée où règnent la confusion, l'anarchie. « Quelles pétaudières sont les démocraties! »

sardanapale

personnage riche qui mène une vie de débauche, dissolue. « Ce lâche sardanapale qui finirait par mettre le royaume à l'encan pour satisfaire ses sales voluptés. »

(festin) de Sardanapale. Orgie. « Ce fut un dîner de Sardanapale. »

sardanapalisme : vie luxueuse et débauchée. « Pousser le sardanapalisme jusqu'à l'insanité. »

sardanapalesque: luxueux, débauché. Vie, dîner sardanapalesque.

(festin) de Sardanapale. Orgie. « Ce fut un dîner de Sardanapale. »

sardanapalisme : vie luxueuse et débauchée. « Pousser le sardanapalisme jusqu'à l'insanité. »

sardanapalesque: luxueux, débauché. Vie, dîner sardanapalesque.

palatable

[aliment] de goût agréable. « Dans les pays occidentaux, la disponibilité courante d’aliments hautement palatables n'est pas étrangère à l’accroissement de l'obésité. » « On parle de "faim hédonique" lorsqu'un aliment, jugé comme étant très palatable, provoque le désir de manger. »

[aliment] de goût agréable. « Dans les pays occidentaux, la disponibilité courante d’aliments hautement palatables n'est pas étrangère à l’accroissement de l'obésité. » « On parle de "faim hédonique" lorsqu'un aliment, jugé comme étant très palatable, provoque le désir de manger. »rubescent

qui est légèrement rouge. Égratignure, peau, teinte rubescente ; crépuscule, visage rubescent.

qui est légèrement rouge. Égratignure, peau, teinte rubescente ; crépuscule, visage rubescent.érubescent :

qui devient rouge. « Les lis d'or érubescent. » « Des hommes que je jugeais ivres à leurs faces érubescentes et leurs rires tonitruants. » [couleur]

margouillis

boue interlope, bourbier, tas d'ordures, gâchis, désordre. « Là, une ânesse qui brait; là, un margouillis qui clapote; là, un champ de betteraves. » « Au premier abord, ses toiles sont un margouillis de tons bataillants et de contours frustes, un amas de zébrures de vermillon et de bleu de Prusse. »

se goberger

se moquer, se gausser (de). « Il se gobergeait de ces gens-là. »

prendre ses aises, se divertir. « Nous pourrions nous amuser, danser, rire et nous goberger de toutes les façons. »

s'empiffrer, bâfrer. « Des fêtards se gobergeaient d'oursins, sur le trottoir, avec un verre de blanc. » « Cependant les boches se gobergeaient en France, mangeaient notre cuisine, prenaient du ventre, buvaient nos vins. »

nourrir, entretenir (qqn) à sa table. « Il ne foutrait rien, et c'est moi qui le gobergerais! »

prendre ses aises, se divertir. « Nous pourrions nous amuser, danser, rire et nous goberger de toutes les façons. »

s'empiffrer, bâfrer. « Des fêtards se gobergeaient d'oursins, sur le trottoir, avec un verre de blanc. » « Cependant les boches se gobergeaient en France, mangeaient notre cuisine, prenaient du ventre, buvaient nos vins. »

nourrir, entretenir (qqn) à sa table. « Il ne foutrait rien, et c'est moi qui le gobergerais! »

industrieux

qui fait preuve d'habileté, d'adresse; qui a du savoir-faire, de l'ingéniosité. Artiste, manœuvre, ouvrier, peuple industrieux; insecte industrieux. « Le ver de terre tout nu, moins industrieux que l'huître, n'a pas l'intelligence de se revêtir d'une coquille. » Esprit, recherches, sensibilité industrieux(euses). « Un meuble de son industrieuse invention, lit pendant la nuit, et tour à tour tous les autres meubles pendant la journée. L'industrieuse profondeur des écrits de Mallarmé. »

qui fait preuve d'une activité intense et efficace. « Ce matin je me lève un peu fatigué mais le cerveau lucide, industrieux et voluptueusement actif. »

qui fait preuve d'une activité intense et efficace. « Ce matin je me lève un peu fatigué mais le cerveau lucide, industrieux et voluptueusement actif. »

tavelé

constellé, parsemé de petites taches (= moucheté, piqueté, tacheté). Peau, visage tavelé(e); mains tavelées; fruit tavelé; serpent tavelé. « Figurez-vous une de ces photographies jaunies, tavelées, piquées de chiures de mouches. » « Sa petite figure de rouquin, tavelée de son mûri, qui s'empourprait si facilement. »

constellé, parsemé de petites taches (= moucheté, piqueté, tacheté). Peau, visage tavelé(e); mains tavelées; fruit tavelé; serpent tavelé. « Figurez-vous une de ces photographies jaunies, tavelées, piquées de chiures de mouches. » « Sa petite figure de rouquin, tavelée de son mûri, qui s'empourprait si facilement. »taveler : « un long gaillard osseux, au visage étroit et hâlé que tavelaient des éphélides. » « La peau se tavelle sous le soleil. »

tavelure : apect que présente une chose, une surface tavelée; chacune des petites taches qui la parsèment (=moucheture). Tavelures de la peau. « Elle cacha sa figure dans ses deux mains. Je n'en avais jamais remarqué, comme ce jour-là, les grosses veines, les tavelures. »

musser

cacher, dissimuler. « Elle bâillait, mussait sa tête au creux de son bras replié. »

se musser = se cacher, se glisser. « Un entour de vieux arbres, sous lesquels, dans l'ombre, se mussaient quelques logis de ferme. »

se musser = se cacher, se glisser. « Un entour de vieux arbres, sous lesquels, dans l'ombre, se mussaient quelques logis de ferme. »

sibilant

pathol. qui siffle, qui s'accompagne d'un sifflement. Respiration sibilante.

litt. avoir l'oreille sibilante = avoir un sifflement d'oreille(s), avoir l'oreille qui siffle. « Vraiment je souffre beaucoup, mon compère. J'ai l'oreille sibilante, et des râteaux de feu qui me raclent la poitrine. »

p. anal. qui a le caractère d'un sifflement, sec et aigu. « Il parla longuement, de sa voix un peu sibilante. »

p. méton. qui est constitué de sons évoquant ou rappelant un sifflement. « Un sibilant concert de milliers d'oiseaux. »

sibiler

produire un bruit sibilant, un sifflement ou un son semblable à un sifflement (=siffler). « Dunes tendues d'herbes fines comme des joncs, nerveuses lames d'harmonica parmi lesquelles le vent flûte et sibile. »

litt. avoir l'oreille sibilante = avoir un sifflement d'oreille(s), avoir l'oreille qui siffle. « Vraiment je souffre beaucoup, mon compère. J'ai l'oreille sibilante, et des râteaux de feu qui me raclent la poitrine. »

p. anal. qui a le caractère d'un sifflement, sec et aigu. « Il parla longuement, de sa voix un peu sibilante. »

p. méton. qui est constitué de sons évoquant ou rappelant un sifflement. « Un sibilant concert de milliers d'oiseaux. »

sibiler

produire un bruit sibilant, un sifflement ou un son semblable à un sifflement (=siffler). « Dunes tendues d'herbes fines comme des joncs, nerveuses lames d'harmonica parmi lesquelles le vent flûte et sibile. »

Lady Godiva

dame anglo-saxonne du xie siècle, qui aurait traversé les rues de Coventry à cheval, entièrement nue, afin de convaincre son époux, le comte Léofric de Mercie, de diminuer les impôts qui accablaient le peuple. [personne]

revif

période de croissance du mouvement des marées entre morte-eau et vive-eau.

fig.: revif de qqc. = regain de qqc. « Elle prit la parole, avec un revif de grâce, de jeunesse et d'esprit. »

regain de vitalité, d'activité. « Une nouvelle activité lui donnera du revif. »

fig.: revif de qqc. = regain de qqc. « Elle prit la parole, avec un revif de grâce, de jeunesse et d'esprit. »

regain de vitalité, d'activité. « Une nouvelle activité lui donnera du revif. »

plastronner

bomber le torse afin de se donner une attitude avantageuse (Synon. se rengorger). « Sa petite taille le complexe : il se redresse, il a des talons trop hauts, il plastronne. »

prendre une attitude avantageuse, un ton avantageux; affecter le courage, l'autorité (synon: parader, poser, crâner). « La puberté du paranoïaque est bruyante et rebelle. Il plastronne et provoque avec cynisme, il méprise comme des imbéciles ceux qui ne partagent pas ses convictions. »

prendre une attitude avantageuse, un ton avantageux; affecter le courage, l'autorité (synon: parader, poser, crâner). « La puberté du paranoïaque est bruyante et rebelle. Il plastronne et provoque avec cynisme, il méprise comme des imbéciles ceux qui ne partagent pas ses convictions. »

néantir, néantiser

considérer ou présenter comme du néant, comme n’existant pas. « Je domine le monde si j'ai la capacité de le nier ou, comme dirait Sartre, de le néantir. » « Néantiser l'individualisme au profit du collectif. »

détruire, supprimer, anéantir. « Les rejets chimiques ont néantisé la faune sous-marine. » « Son absence m'obsède, elle néantise tout le reste. »

détruire, supprimer, anéantir. « Les rejets chimiques ont néantisé la faune sous-marine. » « Son absence m'obsède, elle néantise tout le reste. »

synallagmatique

[contrat] dans lequel chaque partie s'oblige vis-à-vis de l'autre (≠ unilatéral). « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. »

ribote

pop.: repas où l'on mange et où l'on boit avec excès (= bombance, ripaille). « En attendant de marcher au combat, la guerre n'était pour lui que ripailles, ribotes et parties de plaisir. »

faire ribote = boire et manger avec excès; beuverie. « Ils couraient retrouver un camarade pour faire ribote. » « Le vieux lui faisait peur, surtout les soirs de ribote. »

en ribote = en état d'ivresse. « Vous êtes encore en ribote, allez! je le vois bien. »

fig., litt.: usage excessif, pratique immodérée de qqch (=débauche, orgie). « Il avait l'imagination tout à fait grisée par la véritable ribote de romans à laquelle il s'était livré. » Le pion vautré dans sa chaire, embêté, maussade, rêvant à des ribotes de billard et de petits verres.

riboter : (pop.) faire ribote ; mener une vie de débauche. « Il aimait à riboter et à batailler le dimanche dans les auberges. »

riboteur : qui aime riboter, faire la noce. (fêtard, noceur.) « Un papa volontiers riboteur, pour lequel un Monsieur prêtre ne fut jamais qu'une sorte de mâle déchu. »

faire ribote = boire et manger avec excès; beuverie. « Ils couraient retrouver un camarade pour faire ribote. » « Le vieux lui faisait peur, surtout les soirs de ribote. »

en ribote = en état d'ivresse. « Vous êtes encore en ribote, allez! je le vois bien. »

fig., litt.: usage excessif, pratique immodérée de qqch (=débauche, orgie). « Il avait l'imagination tout à fait grisée par la véritable ribote de romans à laquelle il s'était livré. » Le pion vautré dans sa chaire, embêté, maussade, rêvant à des ribotes de billard et de petits verres.

riboter : (pop.) faire ribote ; mener une vie de débauche. « Il aimait à riboter et à batailler le dimanche dans les auberges. »

riboteur : qui aime riboter, faire la noce. (fêtard, noceur.) « Un papa volontiers riboteur, pour lequel un Monsieur prêtre ne fut jamais qu'une sorte de mâle déchu. »

bonneteau

escroquerie consistant à mélanger très rapidement trois cartes retournées et à faire deviner la place de celle qui a été désignée d'avance. « Un copain me fait le coup du bonneteau à toute vitesse. Je rigole. Je sais le faire. Dès que je sens que ses doigts s'embronchent je mets la main sur une carte comme sur un rat. »

p. métaph : « le suffrage universel est un bonneteau périodique dont les cartes sont tenues par des gredins. »

« le premier sortilège dont j'ai été victime à Prague, c'est celui du change, stupéfiant bonneteau où j'ai perdu la moitié de mon pécule. »

p. métaph : « le suffrage universel est un bonneteau périodique dont les cartes sont tenues par des gredins. »

« le premier sortilège dont j'ai été victime à Prague, c'est celui du change, stupéfiant bonneteau où j'ai perdu la moitié de mon pécule. »

Popol-Vuh

littéralement « livre du temps » ou « livre des événements » en quiché, c'est le document le plus important dont nous disposons sur les mythes de la civilisation maya. Il s'agit en fait d'une sorte de "Bible" maya relatant l'origine du monde et plus particulièrement du peuple maya-quiché. (l'une des plus puissantes ethnies mayas, basée à l'ouest du Guatemala actuel).

avatar

incarnation du dieu Vichnou ou d'autres divinités de la religion hindoue. « Le sanglier, un des avatars de Vishnou. »

fig.: métamorphose, transformation. « Les métamorphoses, les avatars qui se produisent chez nos proches et qu'on ne perçoit pas. »

p ext.: mésaventure, malheur. Les aléas, les avatars du métier.

pers. virtuel choisi par un internaute pour le représenter dans le cyberespace (jeux en ligne, réseaux sociaux, métavers…).

fig.: métamorphose, transformation. « Les métamorphoses, les avatars qui se produisent chez nos proches et qu'on ne perçoit pas. »

p ext.: mésaventure, malheur. Les aléas, les avatars du métier.

pers. virtuel choisi par un internaute pour le représenter dans le cyberespace (jeux en ligne, réseaux sociaux, métavers…).

coprophage

Qui se nourrit d'excréments. Insecte coprophage.

ceste

ancien gant de combat, ancêtre du poing américain. Ceste de fer; être armé du ceste.

ancien gant de combat, ancêtre du poing américain. Ceste de fer; être armé du ceste.litt.: ceinture. « Le ceste du manteau royal. »

p. métaph.: « Les dures étreintes laissent un ceste bleu sur ta nudité. »

ceste, ceston de Vénus. Ceinture de Vénus, qui donnait la grâce, les attraits séducteurs à celles qui la portaient. « Elle portait le ceste, une ceinture magique offerte par Zeus, qui ravivait l'amour de son époux volage. »

prodrome

(vieilli)exposé préliminaire à l'étude d'une science; introduction à un traité d'histoire naturelle (=préface, préambule, prolégomènes). « Dans son Prodrome, il énuméra près de 20000 espèces d'invertébrés fossiles. »

(pathol.) signe avant-coureur d'un malaise, d'une maladie (=symptôme). « Les prodromes d'une maladie de coeur. » « Un prodrome bouleversant de quelque mal honteux. »

fait qui présage un événement, qui constitue le début d'un événement. « Les prodromes d'une amitié naissante. » « Au début du siècle apparaissaient les prodromes de la guerre. »

(pathol.) signe avant-coureur d'un malaise, d'une maladie (=symptôme). « Les prodromes d'une maladie de coeur. » « Un prodrome bouleversant de quelque mal honteux. »

fait qui présage un événement, qui constitue le début d'un événement. « Les prodromes d'une amitié naissante. » « Au début du siècle apparaissaient les prodromes de la guerre. »

égotisme

culte du moi, intérêt excessif porté à sa propre personnalité

tromblon

Arme à feu dont le canon évasé en forme d'entonnoir permettait de tirer une charge de plusieurs projectiles à une faible distance (=espingole). « Le jeune reclus s'échappa de sa cellule à pas furtifs, un tromblon sous sa robe. Il empoigna un tromblon gorgé de chevrotines et le déchargea. »

Arme à feu dont le canon évasé en forme d'entonnoir permettait de tirer une charge de plusieurs projectiles à une faible distance (=espingole). « Le jeune reclus s'échappa de sa cellule à pas furtifs, un tromblon sous sa robe. Il empoigna un tromblon gorgé de chevrotines et le déchargea. »p. anal. (Chapeau) tromblon : chapeau haut-de-forme dont le fond est évasé. « Représentez-vous un grand vieux, maigre, toujours vêtu de noir, coiffé d'un tromblon noir disproportionné. »

argot, "pif en tromblon" : nez évasé

zoïle

critique injuste, malveillant et envieux. « Pour faire taire les derniers zoïles... »

être en délicatesse

être en froid. Être en délicatesse avec qqn. « Les deux hommes sont en délicatesse depuis une récente affaire. »

raboteux

dont la surface présente au contact des inégalités, des aspérités (=inégal, râpeux, rêche, rugueux). « Le chèvre-feuille rampant embrasse de ses guirlandes de fleurs le tronc rond et raboteux du chêne. »

caillouteux, inégal, rocailleux. Pavé, chemin raboteux.

qui manque d'aménité (=fruste, revêche, rude). Manières raboteuses. « Un esprit abrupt et un peu rustique, raboteux pour ainsi dire. »

[écrit, discours] heurté, inégal. Style raboteux. « La conduite du discours était malhabile et raboteuse. »

caillouteux, inégal, rocailleux. Pavé, chemin raboteux.

qui manque d'aménité (=fruste, revêche, rude). Manières raboteuses. « Un esprit abrupt et un peu rustique, raboteux pour ainsi dire. »

[écrit, discours] heurté, inégal. Style raboteux. « La conduite du discours était malhabile et raboteuse. »

fait-diversier

propre aux faits-divers. « Une approche fait-diversière de l'histoire. » « Le journalisme fait-diversier. »

journaliste qui tient la rubrique des faits-divers. « Il entrait en qualité de fait-diversier dans un quotidien de Marseille. »

journaliste qui tient la rubrique des faits-divers. « Il entrait en qualité de fait-diversier dans un quotidien de Marseille. »

antiphrase

utilisation d'un mot, d'une locution dans un sens contraire au sens véritable par ironie ou euphémisme (ex. c'est du joli ! ; charmante soirée !).

succédané

produit de remplacement, ersatz. Succédané de café. « Lors du blocus continental, le sucre exotique venant à manquer on chercha à lui trouver des succédanés; on eut tour à tour recours aux fruits, au miel, aux raisins, aux racines. »

chose ou pers. moins valable que celle dont elle assure le rôle, la fonction. « Le jeune Rosny, qui m'avait beaucoup plu à la première visite, m'apparaît aujourd'hui comme un petit, un tout petit succédané de son frère. »

chose ou pers. moins valable que celle dont elle assure le rôle, la fonction. « Le jeune Rosny, qui m'avait beaucoup plu à la première visite, m'apparaît aujourd'hui comme un petit, un tout petit succédané de son frère. »

coquebin

jeune nigaud, niais, innocent. La niaiserie, la timidité des coquebins; avoir l'air d'un coquebin. « Des conscrits chenus ou coquebins. » « La surveillance assidue par le clergé des coquebins et coquebines. »

adj.: « une langue tout à la fois coquebine et farouche. » « Sa tenue lui donnait une allure coquebine et pataude. »

adj.: « une langue tout à la fois coquebine et farouche. » « Sa tenue lui donnait une allure coquebine et pataude. »

zader

soumettre un terrain (et son propriétaire) au régime des Z.A.D. « Le ministre a été amené à "zader" des surfaces importantes pour éviter toute montée des prix des terrains. »

Z.A.D. = zone d'aménagement différé : procédure permettant aux collectivités locales, via le droit de préemption, de s’assurer de la maîtrise foncière de terrains où il est prévu une opération d’aménagement et ainsi d’éviter une envolée des prix.

zadiste :

nom issu du détournement de l'acronyme Z.A.D. pour "zone à défendre" : forme de squat à vocation politique. « Délogés ce matin par les gendarmes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes occupent de nouveau le terrain. »

Z.A.D. = zone d'aménagement différé : procédure permettant aux collectivités locales, via le droit de préemption, de s’assurer de la maîtrise foncière de terrains où il est prévu une opération d’aménagement et ainsi d’éviter une envolée des prix.

zadiste :

nom issu du détournement de l'acronyme Z.A.D. pour "zone à défendre" : forme de squat à vocation politique. « Délogés ce matin par les gendarmes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes occupent de nouveau le terrain. »

volige

mince latte de bois blanc sur laquelle sont fixées les ardoises ou les tuiles d'un toit. « Les voliges forment sous les tuiles un plancher continu. »

mince latte de bois blanc sur laquelle sont fixées les ardoises ou les tuiles d'un toit. « Les voliges forment sous les tuiles un plancher continu. »planche mince : voliges de peuplier, de sapin.

épistémique

[du grec epistêmê: science, connaissance]

relatif à la connaissance en général (cf épistémologie).

entretien épistémique : questionnement constructif des croyances irrationnelles d'un individu. Plutôt que de contredire son interlocuteur, on cherche à l'amener à réfléchir aux raisons qui l'ont conduit à son point de vue, ainsi que le degré de certitude qu'il lui accorde (cf maïeutique de Socrate).

relatif à la connaissance en général (cf épistémologie).

entretien épistémique : questionnement constructif des croyances irrationnelles d'un individu. Plutôt que de contredire son interlocuteur, on cherche à l'amener à réfléchir aux raisons qui l'ont conduit à son point de vue, ainsi que le degré de certitude qu'il lui accorde (cf maïeutique de Socrate).

iatrogénèse

[du gr. iatros : médecin et génos : origine] effet indésirable d'une intervention ou d'un traitement médical (= iatrogénie). Iatrogénèse médicamenteuse. « La iatrogénie est plus fréquente après 65 ans. »

[du gr. iatros : médecin et génos : origine] effet indésirable d'une intervention ou d'un traitement médical (= iatrogénie). Iatrogénèse médicamenteuse. « La iatrogénie est plus fréquente après 65 ans. »entomologie

Partie de la zoologie qui traite des insectes. « L'entomologie, la grande passion familiale. »

Partie de la zoologie qui traite des insectes. « L'entomologie, la grande passion familiale. »Entomologiste : spécialiste d'entomologie. « Les entomologistes déplorent le manque de connaissances sur le vecteur du chikungunya. »

P ext.: collectionneur d'insectes. Entomologiste amateur.

P métaph.: « Un entomologiste de la sottise et de la monstruosité humaines. »

fronce

pli de la peau provoqué par contraction musculaire. « Anxieux, des fronces au sourcil... »

pli de la peau provoqué par contraction musculaire. « Anxieux, des fronces au sourcil... »p. anal. de forme : « la nuée aux grosses fronces s'échelonnant et plafonnant. »

plur.: petite ondulation (du tissu) réalisée par le resserrement de fils coulissés. Fronces de satin bleu ; robe à fronces. « Une garniture en satin carmin, ayant sur chaque fronce de la passementerie de jais. » [habits]

ossi - wessi

avant la réunification de l'Allemagne, surnoms donnés aux allemands de l'est (ossi) et de l'ouest (wessi).

Ils symbolisaient l'opposition entre les deux blocs, d'où les nombreuses plaisanteries et clichés "Ossi-Wessi".

Ils symbolisaient l'opposition entre les deux blocs, d'où les nombreuses plaisanteries et clichés "Ossi-Wessi".