Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

raptus

impulsion violente et soudaine pouvant pousser à commettre un acte grave (homicide, suicide, mutilation). Raptus anxieux, coléreux, suicidaire. « Il réalisait la soudaineté du raptus qui avait fait, en une minute, de la Parisienne affolée de vie mondaine, une voleuse, une empoisonneuse! »

p. ext., littér.: mouvement violent de l'âme. « Un enchantement unanime qui confinait au "raptus" extatique. »

p. ext., littér.: mouvement violent de l'âme. « Un enchantement unanime qui confinait au "raptus" extatique. »

théologal

qui se rapporte à la théologie. « Dans ce livre où le ciel se déploie, rien de théologal au milieu de tant de préceptes; pas un dogme, nulle exigence que la pureté du cœur. »

qui a Dieu pour objet. Vertu théologale. « Aux quatre vertus cardinales (courage, prudence, tempérance et justice) s'ajoutent trois vertus théologales (foi, espérance, charité). »

p. plaisant. « Voilà, se dit-il, un homme qui aura certainement employé mon argent à satisfaire les trois vertus théologales du troupier: le jeu, le vin et les femmes! »

subst. masc. membre d'un chapitre cathédral ou collégial, chargé d'enseigner la théologie et de prêcher en certaines occasions. « M. Habert, théologal de Notre-Dame et médecin réputé. »

subst. fém. charge, dignité de théologal. « En 1665, il lui fut proposé de se rendre dans le diocèse d'Aleth pour remplir la théologale de Saint-Paul de Fenouillèdes. »

qui a Dieu pour objet. Vertu théologale. « Aux quatre vertus cardinales (courage, prudence, tempérance et justice) s'ajoutent trois vertus théologales (foi, espérance, charité). »

p. plaisant. « Voilà, se dit-il, un homme qui aura certainement employé mon argent à satisfaire les trois vertus théologales du troupier: le jeu, le vin et les femmes! »

subst. masc. membre d'un chapitre cathédral ou collégial, chargé d'enseigner la théologie et de prêcher en certaines occasions. « M. Habert, théologal de Notre-Dame et médecin réputé. »

subst. fém. charge, dignité de théologal. « En 1665, il lui fut proposé de se rendre dans le diocèse d'Aleth pour remplir la théologale de Saint-Paul de Fenouillèdes. »

poudroyer

couvrir légèrement d'une substance poudreuse ou de poussière. « Le givre poudroyait les arbres. »

couvrir légèrement d'une substance poudreuse ou de poussière. « Le givre poudroyait les arbres. »fig. « L'oubli poudroyait partout sur les choses sommeillantes et abandonnées... »

empl. intrans.: produire des nuages de poussière. « De la vallée une chaleur montait par vagues; l'air vibrait sur les champs; une grande route au loin poudroyait quand y passait une charrette; ils virent l'été sur la plaine. »

soulever de la poussière. « Je vois les fantassins poudroyer sur la route. »

prendre un aspect brillant, scintillant. « Le sable poudroie au soleil. » « La neige qui poudroie dans la solitude de notre enfance. » « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »

scintiller au soleil (en parlant des grains de poussière en suspension dans l'air). « Un soleil jaune entrait en biseau jusqu'au fond du galetas et faisait poudroyer l'air. » « Nous croisions dans la lumière poudroyante du soir, les femmes les plus élégantes, presque toutes étrangères. » « Des chemins de crête poudroyants de lumière. »

p. ext. (en parlant d'une multitude de petits objets) scintiller. « Les étoiles d'hiver sont belles lorsqu'elles poudroient dans le ciel couleur d'ardoise. »

dépendance au sentier

tendance à conserver des habitudes même si leur abandon pourrait être profitable (= force de l’habitude, résistance au changement). « Le phénomène de la "dépendance au sentier", autrement dit l'influence des orientations passées sur les décideurs publics, reste prégnant. »

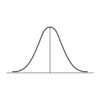

gaussien

qui obéit à la loi de Gauss, mathématicien allemand. La loi gaussienne ou loi de Gauss démontre que la majorité des données se rassemble autour de la moyenne, avec une probabilité décroissante à mesure qu'on s'éloigne de celle-ci selon une courbe en forme de cloche. Répartition gaussienne, distribution gaussienne.

qui obéit à la loi de Gauss, mathématicien allemand. La loi gaussienne ou loi de Gauss démontre que la majorité des données se rassemble autour de la moyenne, avec une probabilité décroissante à mesure qu'on s'éloigne de celle-ci selon une courbe en forme de cloche. Répartition gaussienne, distribution gaussienne.transsubstantiation

cath.: changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. « Les Pères proclamèrent la réalité de la transsubstantiation, c'est-à-dire la conversion, après la consécration, de toute la substance du pain et du vin en celles du corps et du sang de Jésus-Christ. »

p. ext.: changement complet, transformation. « Après tant d'années à porter du noir, elle ne supportait plus, par une transsubstantiation exempte d'ailleurs de toute coquetterie, que deux couleurs, l'argent et l'or. »

p. ext.: changement complet, transformation. « Après tant d'années à porter du noir, elle ne supportait plus, par une transsubstantiation exempte d'ailleurs de toute coquetterie, que deux couleurs, l'argent et l'or. »

sauvagin(e)

propre aux oiseaux de mer, d'étang, de marais. « J'aspire l'odeur sauvagine du large. » « On dit que le gibier d'eau a un goût sauvagin. »

propre aux oiseaux de mer, d'étang, de marais. « J'aspire l'odeur sauvagine du large. » « On dit que le gibier d'eau a un goût sauvagin. »odeur, goût caractéristique de ce gibier. Le canard sent le sauvagin. « La chair des buffles, parfaitement semblable à celle du bœuf, en diffère cependant par l'odeur qui, dans le buffle, tient un peu de la sauvagine. »

sauvagine : gibier d'eau douce ou salée, sédentaire ou migrateur. Chasse à la sauvagine. « La sauvagine a, par les nuits d'hiver, aux bords des fleuves gelés, de ces étranges piaulements. »

orémus

prière dite à la messe, dont le premier mot "oremus" est une invitation à prier. « Après l'oremus, le prêtre montait à l'autel, les épaules et les mains enveloppées de l'écharpe de soie blanche, pour saisir l'ostensoir. »

fam.: oraison, prière. « Les deux bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des oremus. »

péj. Croqueur d'orémus. Prêtre. « Convenez, monsieur, que ce croqueur d'orémus avait de saintes maximes sur le gouvernement. »

fam.: oraison, prière. « Les deux bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des oremus. »

péj. Croqueur d'orémus. Prêtre. « Convenez, monsieur, que ce croqueur d'orémus avait de saintes maximes sur le gouvernement. »

gésir

être étendu, couché, sans mouvement. « Il gît sur le bord de la route, inanimé. »

être abandonné, être étendu quelque part. « Ses vêtements gisaient sur le sol. »

se trouver, consister, résider en quelque chose. « C'est là que gît la difficulté. »

se trouver quelque part enfoui, caché. « Trésor qui gît au fond des mers. »

être abandonné, être étendu quelque part. « Ses vêtements gisaient sur le sol. »

se trouver, consister, résider en quelque chose. « C'est là que gît la difficulté. »

se trouver quelque part enfoui, caché. « Trésor qui gît au fond des mers. »

somatoforme

le trouble somatoforme est un trouble psychologique caractérisé par la présence de symptômes physiques sans cause médicale identifiable (= psychosomatique). « Les personnes sujettes aux troubles somatoformes et à la somatisation ont souvent des tendances anxieuses et dépressives. »

paillage

opération consistant à étendre de la paille sur le sol pour protéger le terrain et les plantes. « Un bon paillage permet de maintenir le sol frais après un arrosage ou une averse. »

opération consistant à étendre de la paille sur le sol pour protéger le terrain et les plantes. « Un bon paillage permet de maintenir le sol frais après un arrosage ou une averse. »paillage plastique: pose sur le sol d'un film de polyéthylène opaque afin de provoquer un réchauffement du sol et ainsi d'améliorer la croissance des plantes. « La dégradation du paillage plastique est l'une des causes de la pollution des sols. »

numineux

[du lat. "numen", puissance divine] phénomène mystérieux qui donne le sentiment d'être relatif au divin. « Quand il prend fait et cause pour le numineux, Jung éveille en nous un sentiment primitif de panique et cette ambivalence que nous ressentons vis-à-vis de ce qui nous dépasse. »

en relation avec le divin, qui évoque un sentiment d'émerveillement ou de révérence. « Et je t'ai vue, toi, la seule chose numineuse et sacrée dans ce monde sombre et profane... »

en relation avec le divin, qui évoque un sentiment d'émerveillement ou de révérence. « Et je t'ai vue, toi, la seule chose numineuse et sacrée dans ce monde sombre et profane... »

flabeller

[du lat. flabellum, "éventail]

[du lat. flabellum, "éventail]ventiler, user d’un éventail. « Je suis accroupi près d’elle, un éventail à la main pour flabeller les mouches et je la domine ainsi, je la possède des yeux, toute renversée. »

flabelliforme

qui a la forme d'un éventail (= flabellé). Fleurs, feuilles flabelliformes.

amnicole

[du lat. amnis, "cours d’eau" et colere, "habiter"]

[du lat. amnis, "cours d’eau" et colere, "habiter"]qui vit au bord des rivières. Plantes amnicoles ; espèce amnicole.

chafrioler

manifester sa gourmandise, son plaisir. « Une cuisine dont vous me direz des nouvelles, dit-il en chafriolant d'un air gourmet. »

se chafrioler: satisfaire sa gourmandise, se délecter. « Des petits plaisirs dont il se chafriole inlassablement. »

se chafrioler: satisfaire sa gourmandise, se délecter. « Des petits plaisirs dont il se chafriole inlassablement. »

langue girafe

Dans le contexte de la Communication Non Violente (CNV), parler la "langue girafe" signifie exprimer ses besoins et sentiments de manière claire, sans jugement ni agression, et écouter ceux des autres avec empathie et sans préjugés.

Dans le contexte de la Communication Non Violente (CNV), parler la "langue girafe" signifie exprimer ses besoins et sentiments de manière claire, sans jugement ni agression, et écouter ceux des autres avec empathie et sans préjugés.La girafe est l'animal emblématique de la CNV car il possède le plus gros cœur de tous les animaux terrestres et une faculté à voir au-delà des obstacles immédiats grâce à sa longue taille.

La langue girafe se base sur quatre composantes principales :

- L'observation : Il s'agit d'exprimer concrètement ce que nous observons qui affecte notre bien-être.

- Les sentiments : Il s'agit de partager nos sentiments en réponse à ce que nous observons.

- Les besoins : Il s'agit de communiquer nos besoins, nos valeurs ou nos désirs qui sont à l'origine de nos sentiments.

- Les demandes : Il s'agit de formuler clairement ce que nous voulons de l'autre personne, tout en gardant à l'esprit que notre interlocuteur a le droit de refuser notre demande.

On oppose à la "girafe", expert de communication non violente, le "chacal", dont la communication est basée sur le jugement, la critique et l'accusation. « L'apprentissage de la CNV consiste à passer d'une communication “chacal” à une communication “girafe”. »

inférence

opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable tenue pour vraie (= raisonnement, déduction). Inférence immédiate. « L'inférence est l'opération intellectuelle de base de tout raisonnement. Elle consiste à passer d'une ou plusieurs prémisse(s) à une conclusion. » « Nous faisons tous des inférences à propos des caractéristiques psychologiques ou identitaires des autres, juste en regardant leurs tenues. »

Inférence bayésienne

Méthode permettant de mettre à jour nos croyances en fonction des nouvelles informations que nous obtenons. Elle repose sur le théorème de Bayes, qui stipule que notre compréhension actuelle (postérieure) d'un événement est influencée par nos connaissances préalables (antérieures) et les nouvelles données (évidence) observées.

Inférence bayésienne

Méthode permettant de mettre à jour nos croyances en fonction des nouvelles informations que nous obtenons. Elle repose sur le théorème de Bayes, qui stipule que notre compréhension actuelle (postérieure) d'un événement est influencée par nos connaissances préalables (antérieures) et les nouvelles données (évidence) observées.

simplexité

fait de rendre simples des choses complexes. « Rendre simplexe un objet artificiel est un processus d'ingénierie complexe consistant à rendre simple et épuré un ensemble puissant de fonctionnalités. »

vulnérer

litt.: blesser moralement. « Une coutume qui vulnère les droits des femmes. »

vulnérant : qui blesse (physiquement ou moralement). « Sa première terreur enfantine, ce premier contact vulnérant avec le mal, qui, sur une âme aussi sensible que l'était la sienne, devait laisser une meurtrissure indélébile. »

vulnérant : qui blesse (physiquement ou moralement). « Sa première terreur enfantine, ce premier contact vulnérant avec le mal, qui, sur une âme aussi sensible que l'était la sienne, devait laisser une meurtrissure indélébile. »

méchef

litt.: malheur, mésaventure, événement fâcheux. « Une série de méchefs et de contre-temps. » « Méchef au malfaisant! »

note blanche

[milit., relat internat.] note brève, non signée, d’un service de renseignement à l’attention des responsables d’un gouvernement ou d’une administration. « Le magistrat a fait verser au dossier une "note blanche" des RG qui suggère un lien avec des organisations terroristes. »

subroger

[droit] substituer une pers. ou une chose par une autre. « Le solvens (le payeur) se subroge dans les droits du créancier, et peut former une action récursoire contre le débiteur pour obtenir le remboursement du paiement. »

subroger un rapporteur : nommer un juge à la place d'un autre comme rapporteur.

litt.: se mettre à la place de, se substituer à. « Sainte Thérèse se subroge aux âmes en peine. »

subrogatif : qui subroge; qui constitue une subrogation. Convention subrogative ; quittance subrogative.

subrogatoire : acte qui subroge un rapporteur, un tuteur, un créancier à un autre (= subrogateur). Acte subrogatoire. « Le paiement est dit simple lorsqu'il éteint la dette du débiteur, et subrogatoire lorsqu'un créancier subrogeant se substitue au créancier subrogé dans le rapport d'obligation, sans libérer le débiteur. »

subroger un rapporteur : nommer un juge à la place d'un autre comme rapporteur.

litt.: se mettre à la place de, se substituer à. « Sainte Thérèse se subroge aux âmes en peine. »

subrogatif : qui subroge; qui constitue une subrogation. Convention subrogative ; quittance subrogative.

subrogatoire : acte qui subroge un rapporteur, un tuteur, un créancier à un autre (= subrogateur). Acte subrogatoire. « Le paiement est dit simple lorsqu'il éteint la dette du débiteur, et subrogatoire lorsqu'un créancier subrogeant se substitue au créancier subrogé dans le rapport d'obligation, sans libérer le débiteur. »

baliveau

[sylvic.] jeune arbre jugé par le sylviculteur assez droit et vigoureux pour devenir un arbre de haute futaie.

[sylvic.] jeune arbre jugé par le sylviculteur assez droit et vigoureux pour devenir un arbre de haute futaie.p. métaph. [en parlant d'une pers.] « Mais, tandis que le monde, ses usages, émondaient presque tous ces baliveaux de bonnes familles, Raymond Courrèges, lui, jetait sans vergogne tout son feu. » « Je la connaissais depuis longtemps. Je l'admirais, pardi! ce rejeton, ce baliveau de quinze ans. La vie tendait la peau, comme un merisier son écorce. »

longue perche fine employée pour la construction des échafaudages.

prendre du champ

s’éloigner « Je l'entendais m'appeler tandis que je prenais du champ. »

fig.: se détacher de personnes ou de choses ; se désolidariser. « Puis, l’âge aidant, à la faveur des expériences accumulées, il apparut qu’ils prenaient un peu de champ à l’égard de leurs ferveurs les plus exacerbées. » « La radicalisation d'une partie de l'électorat conduit le gouvernement à prendre du champ. »

fig.: se détacher de personnes ou de choses ; se désolidariser. « Puis, l’âge aidant, à la faveur des expériences accumulées, il apparut qu’ils prenaient un peu de champ à l’égard de leurs ferveurs les plus exacerbées. » « La radicalisation d'une partie de l'électorat conduit le gouvernement à prendre du champ. »

japhétique

qui a rapport à la descendance de Japhet, l'un des trois fils de Noé, considéré comme l'ancêtre des populations indo-européennes. Synon. aryen. Peuples, nations japhétiques. Race japhétique.

qui a rapport à la descendance de Japhet, l'un des trois fils de Noé, considéré comme l'ancêtre des populations indo-européennes. Synon. aryen. Peuples, nations japhétiques. Race japhétique.emploi subst. « Excusez-moi, Monsieur, de ne pas discuter de Dreyfus avec vous, mais c'est une affaire dont j'ai pour principe de ne parler qu'entre Japhétiques. »

langues japhétiques = langues indo-européennes. « À Japhet, le troisième fils de Noé, seraient dues les langues japhétiques ou européennes. »

➜ Dans la tradition biblique, les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, sont les ancêtres des peuples et nations du monde (cf. Table des peuples) :

• Sem : ancêtre des peuples sémitiques (Juifs)

• Cham : ancêtre des peuples africains

• Japhet : ancêtre des peuples indo-européens.

pudeur de violette

fam.: extrême pudeur. « Elle repoussa ses avances avec une pudeur de violette, qui ne fit que la lui rendre plus désirable. »

par ext., iron: grande discrétion ; sens du secret (= "discrétion de violette"). « Ce genre d’établissement financier a des pudeurs de violette, il déteste qu’on évente ses petits secrets. » « D'habitude tonitruante, la députée fit preuve sur ce sujet d'une discrétion de violette. »

par ext., iron: grande discrétion ; sens du secret (= "discrétion de violette"). « Ce genre d’établissement financier a des pudeurs de violette, il déteste qu’on évente ses petits secrets. » « D'habitude tonitruante, la députée fit preuve sur ce sujet d'une discrétion de violette. »

périhélie

point de l'orbite d'un corps céleste le plus près du soleil (= aspide, périgée). « Le 4 janvier, la Terre passe au périhélie. À l'inverse, l' aphélie terrestre (point de l'orbite le plus loin du soleil) est le 4 juillet. »

point de l'orbite d'un corps céleste le plus près du soleil (= aspide, périgée). « Le 4 janvier, la Terre passe au périhélie. À l'inverse, l' aphélie terrestre (point de l'orbite le plus loin du soleil) est le 4 juillet. » adj.: « Ce qui caractérise un mouvement circulaire, c'est que la distance aphélie est égale à la distance périhélie. »

corindon

pierre fine, la plus dure et la plus estimée après le diamant, composée d'alumine pure, cristallisée, colorée diversement par des oxydes métalliques. Corindon d'une transparence parfaite; corindon blanc, rouge, vert; schistes à corindon (granulaire).

pierre fine, la plus dure et la plus estimée après le diamant, composée d'alumine pure, cristallisée, colorée diversement par des oxydes métalliques. Corindon d'une transparence parfaite; corindon blanc, rouge, vert; schistes à corindon (granulaire). corindon rouge = rubis, corindon bleu = saphir, corindon violet = améthyste

abrasif. « Avec la poudre de corindon, on fabrique la toile et le papier émeri, aussi appelé papier au corindon. »

guillotine de Hume

théorie de David Hume selon laquelle on ne peut pas déduire ce qui devrait être de ce qui est (= "Loi de Hume").

Exemple: "La pression fiscale est élevée, donc il faut baisser les impôts". Cet argument tient si l'on veut encourager la liberté d'entreprendre, mais pas si l'on cherche à mieux distribuer les richesses.

En séparant le descriptif du prescriptif, la guillotine de Hume permet de mieux appréhender la part subjective de nos choix.

Exemple: "La pression fiscale est élevée, donc il faut baisser les impôts". Cet argument tient si l'on veut encourager la liberté d'entreprendre, mais pas si l'on cherche à mieux distribuer les richesses.

En séparant le descriptif du prescriptif, la guillotine de Hume permet de mieux appréhender la part subjective de nos choix.

solipsisme

[du lat. solus, seul, et ipse, même] conception selon laquelle le moi, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité existante dont on soit sûr. « George Berkeley, avec sa devise "Être, c'est être perçu et percevoir" est l'un des philosophes qui sont allés le plus loin sur le terrain du solipsisme, depuis le pyrrhonisme antique. »

p ext.: déni de toute réalité extérieure. « Très tôt j’ai souffert de solipsisme, c’est dire que j’ai perdu dès l’âge de douze ans toute croyance en la réalité du monde extérieur. » « Le personnage est d’un solipsisme total, trop absorbé par lui-même, par ses tares, réelles ou imaginaires, pour s’intéresser aux autres. » « Le solipsisme américain ou l'incapacité à concevoir que d'autres cultures existent. »

p ext.: déni de toute réalité extérieure. « Très tôt j’ai souffert de solipsisme, c’est dire que j’ai perdu dès l’âge de douze ans toute croyance en la réalité du monde extérieur. » « Le personnage est d’un solipsisme total, trop absorbé par lui-même, par ses tares, réelles ou imaginaires, pour s’intéresser aux autres. » « Le solipsisme américain ou l'incapacité à concevoir que d'autres cultures existent. »

jeter le gant

[p allus. à la coutume des chevaliers qui, pour défier un adversaire au combat, jetaient leur gant à ses pieds] provoquer en duel ; lancer un défi à qqn. « Je jette le gant, j'espère que tu le relèveras. » « Il jeta le gant à la face de la Fortune. »

relever le gant

accepter le défi. « Le chevalier est prêt à relever le gant s'il lui est jeté. » « Sire, laissez-moi relever le gant. »

fig. « Aucun journal ne releva le gant de la polémique. »

relever le gant

accepter le défi. « Le chevalier est prêt à relever le gant s'il lui est jeté. » « Sire, laissez-moi relever le gant. »

fig. « Aucun journal ne releva le gant de la polémique. »

parentectomie

néol.: thérapie consistant à séparer un enfant de son/ses parent(s).

néol.: thérapie consistant à séparer un enfant de son/ses parent(s). p ext.: rupture du lien entre parent et enfant. « La parentectomie est une maltraitance psychologique qui ampute l’enfant d’une source identitaire capitale. »

muditā

joie altruiste des philosophies bouddhiste et hindoue. « La joie altruiste, muditā, se manifeste quand nous voyons d'autres êtres se réjouir et que leur bonheur nous réjouit. »

joie altruiste des philosophies bouddhiste et hindoue. « La joie altruiste, muditā, se manifeste quand nous voyons d'autres êtres se réjouir et que leur bonheur nous réjouit. »coutil

toile de chanvre, de lin ou de coton, d'un tissage croisé, fortement serré, utilisé pour la confection des matelas et des vêtements de travail « Un domestique en veste de coutil. »

toile de chanvre, de lin ou de coton, d'un tissage croisé, fortement serré, utilisé pour la confection des matelas et des vêtements de travail « Un domestique en veste de coutil. » vêtement fait de/en coutil : solide mais manquant d'élégance. « Des travailleurs habillés de gros coutil. » « Des hommes en redingote, d'autres en coutil. » « Le coutil bleu, taché de cambouis, moule la cuisse. »

coutil de brin (ou grains grossiers) : coutil utilisé pour garnir les chaises et autres meubles.

coutil de satin, de soie : tissu très solide présentant un côté brillant et satiné.

pers. en vêtement de coutil. « Le petit coutil avait l'air de ne pas entendre. »

couleur qui rappelle la teinte du coutil. « L'appendice, où est la cage de l'escalier, est peint en coutil rouge. » « Souliers noirs ou verts; ou de prunelle ou de coutil. »

physiognomonie

étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de la forme, des traits et des expressions du visage.

étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de la forme, des traits et des expressions du visage.La physiognomonie est aujourd'hui déconsidérée, pour son absence de fondements scientifiques et parce qu'elle repose sur les mêmes principes que les théories eugénistes et le nazisme.

« Son menton et le bas de son visage étaient un peu gras, et cette forme épaisse est, suivant les lois impitoyables de la physiognomonie, l'indice d'une violence quasi morbide dans la passion. » « La physiognomonie présente une grande richesse d'indications, s'il est vrai, comme le dit Kretschmer, que le visage est la "carte de visite de la constitution entière". » « Aristote passe pour être le père de la physiognomonie. »

p. méton.: ouvrage traitant de cette technique, de son application. « La Physiognomonie de Lavater (1778) a fortement inspiré Balzac, Maupassant et Zola. »

physiognomoniste : qui étudie ou pratique la physiognomonie (=physionomiste). « A-t-on bien le droit vraiment de tirer de pareilles conséquences de l'inspection des lignes d'un visage, fût-on le physiognomoniste par excellence, fût-on Lavater en personne? »

claie

treillis d'osier à claire-voie tendu sur un support en bois. Claie d'alfa, de branchages, de roseaux, de rotin, de bois. « Nous nous sommes étendus, en les attendant, sur des claies de jonc. » « Une claie faite de branchages entrelacés. »

treillis d'osier à claire-voie tendu sur un support en bois. Claie d'alfa, de branchages, de roseaux, de rotin, de bois. « Nous nous sommes étendus, en les attendant, sur des claies de jonc. » « Une claie faite de branchages entrelacés. »par ext.: brancard. « Tu as vu le berger des Campas, quand on l'a rapporté sur la claie? »

peine infamante consistant à attacher un condamné sur une claie et à le faire tirer souvent par un cheval dans les rues de la ville. Condamner qqn à la claie; promener les suppliciés sur des claies; traîner qqn sur la claie.

p. métaph.: « et ces hommes qui avaient traîné Louise sur la claie du sarcasme, étaient-ils méchants? » « Sa mémoire comme son corps, tantôt au Panthéon et tantôt sur la claie! » « Malgré lui, ses yeux se braquaient sur ce prie-dieu où il avait si cruellement souffert. Dire qu'il allait falloir se remettre sur cette claie! »

provende

provision (propre ou fig.). « Une provende de légumes et de fruits. » « Il allait joyeux, furieux, avec sa provende de douleur et de plaisir qu'il ne démêlait pas encore. » « Le journal quotidien et sa provende d'actualité toute chaude. »

provision (propre ou fig.). « Une provende de légumes et de fruits. » « Il allait joyeux, furieux, avec sa provende de douleur et de plaisir qu'il ne démêlait pas encore. » « Le journal quotidien et sa provende d'actualité toute chaude. »aller à la provende = aller faire des provisions.

nourriture du bétail. Porter la provende aux bestiaux. « Les chèvres allaient chercher leur provende dans les jachères, les jardins et les bois. »

hure

tête du sanglier, du porc, p ext. de certaines bêtes fauves et de poissons à tête allongée. La hure d'un lion, d'un loup; la hure d'un brochet, d'un saumon, d'un dauphin. « Une hure de sanglier en faïence couronnait un dressoir. »

tête du sanglier, du porc, p ext. de certaines bêtes fauves et de poissons à tête allongée. La hure d'un lion, d'un loup; la hure d'un brochet, d'un saumon, d'un dauphin. « Une hure de sanglier en faïence couronnait un dressoir. »visage hirsute, aux traits grossiers (=gueule). « C'est un robuste gaillard, à la hure hirsute, dont le nez aplati tombe sur une épaisse lippe rouge. » « Entre hommes, on continue à se marteler la hure et à se piétiner les parties. »

thermidorien

qui a fait le 9 thermidor (insurrection contre les montagnards et la tyrannie des robespierristes, le 27/07/1794) et participé au gouvernement qui a suivi. « Les Thermidoriens accusèrent les Montagnards de les pousser à la révolte. »

p. anal.: homme qui présente certaines caractéristiques qu'on prête aux thermidoriens, comme la modération. « C'est un raffiné, un thermidorien... »

qui fait partie de cet ensemble d'hommes, qui est favorable aux thermidoriens.

[en parlant d'une chose] propre, relatif aux thermidoriens, à leurs idées, à leur gouvernement. Réaction thermidorienne; journaux thermidoriens; république thermidorienne.

péj.: contre-révolutionnaire, conservateur. Virage thermidorien; politique thermidorienne. « Nous sommes gouvernés par des thermidoriens. » « Les aspirations de la bourgeoisie française à l'hégémonie : un programme thermidorien de pacification générale. »

p. anal.: homme qui présente certaines caractéristiques qu'on prête aux thermidoriens, comme la modération. « C'est un raffiné, un thermidorien... »

qui fait partie de cet ensemble d'hommes, qui est favorable aux thermidoriens.

[en parlant d'une chose] propre, relatif aux thermidoriens, à leurs idées, à leur gouvernement. Réaction thermidorienne; journaux thermidoriens; république thermidorienne.

péj.: contre-révolutionnaire, conservateur. Virage thermidorien; politique thermidorienne. « Nous sommes gouvernés par des thermidoriens. » « Les aspirations de la bourgeoisie française à l'hégémonie : un programme thermidorien de pacification générale. »

hiératique

conforme à un rituel religieux, à une liturgie. Danse, cérémonie hiératique. « Par les cours du palais, circule tortueux serpent hiératique, une procession de moines qui, pieds nus, un cierge en main, ululent d'une voix formidable un cantique. »

p. ext.: qui est imposé ou réglé par une tradition sacrée et immuable. Art, style hiératique; formes hiératiques; attitude, pose, posture hiératique d'une idole; geste, icône hiératique. « L'Égypte reste enfoncée cinquante siècles dans une gangue hiératique dont l'individu ne sort pas. »

raide, figé dans sa majesté ou sa solennité. Gestes hiératiques ; figure, personnage, visage hiératique; raideur, immobilité hiératique. « Son teint pâle, ses traits hiératiques évoquaient l'Asie, le sourire fin des "êtres de sagesse". »

p. plaisant. [en parlant d'une langue] réservé aux initiés (=ésotérique). « L'idiome hiératique et sacré des lettrés et des délicats. »

p. ext.: qui est imposé ou réglé par une tradition sacrée et immuable. Art, style hiératique; formes hiératiques; attitude, pose, posture hiératique d'une idole; geste, icône hiératique. « L'Égypte reste enfoncée cinquante siècles dans une gangue hiératique dont l'individu ne sort pas. »

raide, figé dans sa majesté ou sa solennité. Gestes hiératiques ; figure, personnage, visage hiératique; raideur, immobilité hiératique. « Son teint pâle, ses traits hiératiques évoquaient l'Asie, le sourire fin des "êtres de sagesse". »

p. plaisant. [en parlant d'une langue] réservé aux initiés (=ésotérique). « L'idiome hiératique et sacré des lettrés et des délicats. »

oaristys

genre poétique (issu du grec oaristis : "conversation familière") formé typiquement d'un dialogue familier, tendre, amoureux ou à connotation érotique.

idylle, entretien tendre. « Notre vie commune commençait de si bien s'arranger... Quand, par la suite, je racontai notre oaristys à Albert, je fus naïvement surpris de le voir, lui que je croyais d'esprit très libre, s'indigner d'un partage si naturel... »

idylle, entretien tendre. « Notre vie commune commençait de si bien s'arranger... Quand, par la suite, je racontai notre oaristys à Albert, je fus naïvement surpris de le voir, lui que je croyais d'esprit très libre, s'indigner d'un partage si naturel... »

hexagramme

figure géométrique composée de de deux triangles équilatéraux superposés : l’un dirigé vers le haut, l’autre vers le bas (= sexagramme, hexagone étoilé, étoile à six branches).

figure géométrique composée de de deux triangles équilatéraux superposés : l’un dirigé vers le haut, l’autre vers le bas (= sexagramme, hexagone étoilé, étoile à six branches).symbole commun à plusieurs cultures et religions, quoique communément associé au seul judaïsme (= Étoile de David, Bouclier de David, sceau de Salomon). « L'hexagramme, appelé par les Arabes Sceau de Salomon, était dès le Moyen Âge appelé Bouclier de David par les Juifs. » « Traditionnellement, le pentagramme symbolise le microcosme, l'Homme (et ses cinq extrémités : quatre membre plus une tête), tandis que l'hexagramme symbolise le macrocosme, le Monde. »

dans le "Yì Jīng", Livre des Mutations (livre de sagesse fondateur de la culture chinoise), un hexagramme est un symbole constitué de six lignes superposées, Yin (ligne brisée) ou Yang (ligne continue). Il y a 64 hexagrammes en tout, chacun correspondant à une situation spécifique, un conseil ou une dynamique de changement.

yoni

du sanskrit "lieu", désigne pour les hindous les organes génitaux féminins. Sa représentation est presque systématiquement associée à celle du "lingam" (phallus), afin d'exprimer la complémentarité des principes féminin et masculin. « La représentation la plus commune dans les temples Hindous est le lingam (symbole du phallus) associé au Yoni (symbole de la vulve). »

du sanskrit "lieu", désigne pour les hindous les organes génitaux féminins. Sa représentation est presque systématiquement associée à celle du "lingam" (phallus), afin d'exprimer la complémentarité des principes féminin et masculin. « La représentation la plus commune dans les temples Hindous est le lingam (symbole du phallus) associé au Yoni (symbole de la vulve). »vibrion

microorganisme mobile en forme de bâtonnet incurvé, responsable du choléra.

microorganisme mobile en forme de bâtonnet incurvé, responsable du choléra.pers. sans mérite, sans valeur. « Il fut de ces vibrions dont l'horizon est borné par le manque d'ambition. » « Les vibrions de la littérature. »

pers. très agitée, et souvent inopérante. « Un président vibrion, chouchou de la presse magazine. »

vibrionner : s'agiter sans cesse. « Arrête de vibrionner, tu m'agaces! » « Vibrionnant de bonheur, Jack Lang affirmait donner à Paris la première place du marché de l'art. »

vibrionisme : agitation frénétique. Le vibrionisme politique.

alacrité

Vivacité gaie, entraînante; enjouement. « Quelle vitalité, quelle alacrité il y a chez cette femme! Des airs de Bizet, d'une alacrité et d'une saveur vivifiantes... »

chèvre-pied

[p. réf. au dieu Pan et aux satyres] qui a des pieds de chèvre (=capripède). Satyres chèvre-pieds.

[p. réf. au dieu Pan et aux satyres] qui a des pieds de chèvre (=capripède). Satyres chèvre-pieds.mythol.: satyre. « Il n'y a que les faunes et chèvre-pieds qui dansent sans mesure. »

mythol.: dieu Pan, en tant qu'il est représenté avec un corps de satyre. « Sois-nous propice, Pan! Ô Chèvre-pied, gardien des troupeaux que nourrit le mont Arcadien. »

fig. (p anal. avec le comportement lubrique, libidineux attribué au satyre) homme cynique, impudique et obscène. « Ce chèvre-pied de Fabrice, entretenu par ses maîtresses... »

passepoil

bande de tissu rembourrée bordant les coutures d'un vêtement ou d'un meuble, créant une jonction ou une garniture en relief. Passepoil d'une boutonnière, d'une poche ; passepoil d'une tête de lit ; mettre un passepoil. « Pouf en toile brute et laine reliées par un passepoil en cuir. »

bande de tissu rembourrée bordant les coutures d'un vêtement ou d'un meuble, créant une jonction ou une garniture en relief. Passepoil d'une boutonnière, d'une poche ; passepoil d'une tête de lit ; mettre un passepoil. « Pouf en toile brute et laine reliées par un passepoil en cuir. »liseré de couleur qui borde les coutures des uniformes militaires et qui constitue un signe distinctif des corps de troupes. « Des gardes arrivaient, avec leur uniforme à passepoil jaune. »

passepoiler = border, garnir d'un passepoil. Passepoiler des boutonnières, un pantalon.

passepoilé = qui est bordé, garni d'un passepoil. Poche passepoilée. « Une culotte noire passepoilée de grenat. » [habits]

nihilisme

doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu; négation de toute réalité substantielle, de toute croyance. Nihilisme critique, ontologique. « C'est Flaubert le négateur le plus large que nous ayons eu dans notre littérature. Il professe le véritable nihilisme. »

négation des valeurs morales et sociales ainsi que de leur hiérarchie. « Du point de vue de l'éthique, le nihilisme réfute l'idée d'une vérité morale procédant d'une hiérarchie des valeurs; la valeur elle-même serait une notion inconsistante aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique »

disposition d'esprit caractérisée par le pessimisme et le désenchantement moral. « La plupart des écrivains m'invitaient à un lucide désespoir. Je poussai à l'extrême ce nihilisme. Toute religion, toute morale, était une duperie. »

tendance révolutionnaire de l'intelligentsia russe des années 1860, caractérisée par le rejet des valeurs de la génération précédente ; mouvement terroriste se réclamant de cette doctrine, qui passa à l'action vers 1870. Nihilisme destructeur. « Quelle aventure étrange et redoutable et ahurissante que celle du nihilisme et de la police russe! »

négation des valeurs morales et sociales ainsi que de leur hiérarchie. « Du point de vue de l'éthique, le nihilisme réfute l'idée d'une vérité morale procédant d'une hiérarchie des valeurs; la valeur elle-même serait une notion inconsistante aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique »

disposition d'esprit caractérisée par le pessimisme et le désenchantement moral. « La plupart des écrivains m'invitaient à un lucide désespoir. Je poussai à l'extrême ce nihilisme. Toute religion, toute morale, était une duperie. »

tendance révolutionnaire de l'intelligentsia russe des années 1860, caractérisée par le rejet des valeurs de la génération précédente ; mouvement terroriste se réclamant de cette doctrine, qui passa à l'action vers 1870. Nihilisme destructeur. « Quelle aventure étrange et redoutable et ahurissante que celle du nihilisme et de la police russe! »

grenouiller

pop.: boire beaucoup (d'eau ou d'alcool).

fam.: se baigner; barboter. « La jeunesse bourgeoise grenouillait aux bains Deligny, où l'eau était filtrée. »

fig., péj.: participer à des intrigues, à des tractations malhonnêtes. « Enquête dans les eaux troubles d'une loge où grenouillent des proches du roi et des intrigants. »

grenouillage : ensemble d'intrigues, de manœuvres, de tractations malhonnêtes (= magouilles). Grenouillages politiques. « Autour des élections, quel grenouillage! » « Le grenouillage n'est grenouillage qu'à l'échelon subalterne. À celui des grands intérêts de l'État, il devient profondeur et subtilité. Le nom change, le fond est le même. »

grenouilleur : celui qui pratique le grenouillage. « Espérons qu’il sera assez fort pour discipliner les grenouilleurs des hautes sphères... »

fam.: se baigner; barboter. « La jeunesse bourgeoise grenouillait aux bains Deligny, où l'eau était filtrée. »

fig., péj.: participer à des intrigues, à des tractations malhonnêtes. « Enquête dans les eaux troubles d'une loge où grenouillent des proches du roi et des intrigants. »

grenouillage : ensemble d'intrigues, de manœuvres, de tractations malhonnêtes (= magouilles). Grenouillages politiques. « Autour des élections, quel grenouillage! » « Le grenouillage n'est grenouillage qu'à l'échelon subalterne. À celui des grands intérêts de l'État, il devient profondeur et subtilité. Le nom change, le fond est le même. »

grenouilleur : celui qui pratique le grenouillage. « Espérons qu’il sera assez fort pour discipliner les grenouilleurs des hautes sphères... »

refend

rainure destinée à marquer les assises de pierre et les joints verticaux, qui forme ce que l'on appelle une ligne de refend.

rainure destinée à marquer les assises de pierre et les joints verticaux, qui forme ce que l'on appelle une ligne de refend. p. ext.: moulure de décoration de façade. « Tous ces refends, tous ces bossages qui sillonnent les faces de ce palais lui donnent ce caractère d'austérité et de grandeur. »

bois de refend : bois scié en long.

feuilles de refend : feuilles à découpures profondes comme les feuilles d'acanthe. « Les moulures sont souvent ornées de feuilles de refend. »

(mur de) refend : mur porteur intérieur. « Plus que tout autre mur, le mur de refend doit être parfaitement droit. » « Il abattit le refend pour agrandir le salon. »

pierre de refend : pierre angulaire.