Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

omnibus

train qui dessert toutes les stations.

qui convient à tout le monde, qui sert à tous les usages. « Pas de vérité omnibus, chacun doit se chercher la sienne. » « Il n'emploie presque jamais les substantifs convenables; il les remplace par deux ou trois mots omnibus: "Vous voyez ce truc? Ce machin ?" et il s'étonne si l'on ne comprend pas. »

[texte de loi ou projet politique] qui regroupe en un seul document plusieurs mesures ou réformes distinctes, souvent pour accélérer leur adoption ou faciliter leur vote. Paquet omnibus. « Le Parlement européen a débattu d’un paquet omnibus rassemblant diverses modifications des règles environnementales et économiques. » « Les députés ont rejeté l’omnibus proposé par la Commission. »

qui convient à tout le monde, qui sert à tous les usages. « Pas de vérité omnibus, chacun doit se chercher la sienne. » « Il n'emploie presque jamais les substantifs convenables; il les remplace par deux ou trois mots omnibus: "Vous voyez ce truc? Ce machin ?" et il s'étonne si l'on ne comprend pas. »

[texte de loi ou projet politique] qui regroupe en un seul document plusieurs mesures ou réformes distinctes, souvent pour accélérer leur adoption ou faciliter leur vote. Paquet omnibus. « Le Parlement européen a débattu d’un paquet omnibus rassemblant diverses modifications des règles environnementales et économiques. » « Les députés ont rejeté l’omnibus proposé par la Commission. »

chiral

[du grec kheir, chiro, main] ([ch] se prononce [k]) qui n’est pas superposable à son image dans un miroir, comme la main droite et la main gauche : elles se ressemblent mais ne peuvent pas se poser exactement l’une sur l’autre (≈ dissymétrique, asymétrique).

« Nos deux mains sont chirales : elles ont la même forme générale, mais on ne peut pas les superposer parfaitement, même en les tournant dans tous les sens. » « Notre corps est aussi chiral : son image dans le miroir est retournée. »

« Les molécules chirales existent sous deux formes, une forme "droite" (dextrogyre) et une forme "gauche" (lévogyre). Telles la main gauche et la main droite, elles ne peuvent être confondues avec leur image dans un miroir. »

« Nos deux mains sont chirales : elles ont la même forme générale, mais on ne peut pas les superposer parfaitement, même en les tournant dans tous les sens. » « Notre corps est aussi chiral : son image dans le miroir est retournée. »

« Les molécules chirales existent sous deux formes, une forme "droite" (dextrogyre) et une forme "gauche" (lévogyre). Telles la main gauche et la main droite, elles ne peuvent être confondues avec leur image dans un miroir. »

isolat

groupe isolé, totalement séparé des autres, dont l’évolution s’est faite de manière indépendante. « Ce village, coupé du reste du pays, est un isolat culturel où l’on parle encore le dialecte local. » « Le basque est un isolat linguistique : il n’appartient à aucune famille de langues identifiée. » « L’étude de cet isolat de bactéries a permis de comprendre l’apparition d’une nouvelle résistance aux antibiotiques. »

climatérique

[du grec klimax, échelle, klimakter, échelon]

[antiq] année de la vie humaine, multiple de 7 ou de 9, en particulier la 49ème (7x7), la 63ème (7x9) et la 81ème (9x9) , difficile à franchir. Année climatérique. « On appelle "grande climatérique" la 63ème année (7x9) ou la 81ème année (9x9). »

p. ext. constituant un moment important, où il survient de grands changements. Critique. Époque, heure, tempête climatérique. « La Seconde Guerre mondiale, moment climatérique de l’histoire moderne. »

troubles, symptômes climatériques : troubles, symptômes accompagnant la ménopause.

[antiq] année de la vie humaine, multiple de 7 ou de 9, en particulier la 49ème (7x7), la 63ème (7x9) et la 81ème (9x9) , difficile à franchir. Année climatérique. « On appelle "grande climatérique" la 63ème année (7x9) ou la 81ème année (9x9). »

p. ext. constituant un moment important, où il survient de grands changements. Critique. Époque, heure, tempête climatérique. « La Seconde Guerre mondiale, moment climatérique de l’histoire moderne. »

troubles, symptômes climatériques : troubles, symptômes accompagnant la ménopause.

climactérique

fruit ou légume (pomme, banane, avocat, pêche, chou-fleur, épinard, brocoli, etc.) dont la maturation est assurée par sa propre production d’éthylène (une hormone végétale) et peut, par conséquent, se poursuivre même après la cueillette. Fruit climactérique.« La pêche (comme la poire ou la pomme) est un fruit climactérique, qui continue de mûrir après la cueillette. » « C'est un fruit non climactérique, et sa cueillette stoppe net son processus de maturité. »

fruit ou légume (pomme, banane, avocat, pêche, chou-fleur, épinard, brocoli, etc.) dont la maturation est assurée par sa propre production d’éthylène (une hormone végétale) et peut, par conséquent, se poursuivre même après la cueillette. Fruit climactérique.« La pêche (comme la poire ou la pomme) est un fruit climactérique, qui continue de mûrir après la cueillette. » « C'est un fruit non climactérique, et sa cueillette stoppe net son processus de maturité. »lombrimix

déjections des vers de terre, constituant un humus riche et fertile, essentiel à la vie des sols. « Le lombrimix, condensé de substrat nutritif, est de loin le meilleur des engrais. »

déjections des vers de terre, constituant un humus riche et fertile, essentiel à la vie des sols. « Le lombrimix, condensé de substrat nutritif, est de loin le meilleur des engrais. »surplis

vêtement liturgique blanc, souvent plissé, à manches amples et qui descend à mi-jambes porté par-dessus les vêtements ou la soutane. Surplis d'abbé, d'enfant de chœur ; prêtre en surplis. « Sous son surplis blanc, il arbore une soutane violette du plus bel effet. »

vêtement liturgique blanc, souvent plissé, à manches amples et qui descend à mi-jambes porté par-dessus les vêtements ou la soutane. Surplis d'abbé, d'enfant de chœur ; prêtre en surplis. « Sous son surplis blanc, il arbore une soutane violette du plus bel effet. »wattman

[de watt, unité de mesure de la puissance électrique, et man, homme]

[de watt, unité de mesure de la puissance électrique, et man, homme]conducteur d'un tramway ou d'un trolleybus. « Le tramway était à double conduite - un poste à chaque extrémité – et le wattman basculait les commandes une fois arrivé au terminus. »

théropode

dinosaure carnivore bipède, appartenant à un vaste groupe dont les membres marchaient sur leurs pattes arrière, souvent munis de griffes et de dents acérées. « Le vélociraptor et le tyrannosaure étaient des théropodes, tout comme, plus tard, les oiseaux. »

dinosaure carnivore bipède, appartenant à un vaste groupe dont les membres marchaient sur leurs pattes arrière, souvent munis de griffes et de dents acérées. « Le vélociraptor et le tyrannosaure étaient des théropodes, tout comme, plus tard, les oiseaux. »Les oiseaux actuels sont des dinosaures théropodes hautement spécialisés. « Tous les dinosaures n’ont pas disparu il y a 66 millions d’années, certains théropodes ont survécu : les oiseaux. »

phénotype

Ensemble des caractères apparents d'un individu, dus aux facteurs héréditaires (génotype) et aux modifications apportées par le milieu environnant. Phénotype européen, féminin, noir, ‘caucasien’, etc. « Parfois le phénotype ne reflète pas ce que le génotype laissait prévoir. »

Ensemble des caractères apparents d'un individu, dus aux facteurs héréditaires (génotype) et aux modifications apportées par le milieu environnant. Phénotype européen, féminin, noir, ‘caucasien’, etc. « Parfois le phénotype ne reflète pas ce que le génotype laissait prévoir. »aronde

Ancien nom de l'hirondelle. « Sous le ciel espagnol où volaient des arondes. »

Ancien nom de l'hirondelle. « Sous le ciel espagnol où volaient des arondes. »queue-d'aronde

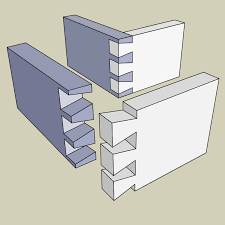

pièce mâle d’un assemblage, taillée en forme de queue d’hirondelle, qui s’emboîte dans l’évidement correspondant de la pièce femelle. Assemblage, enture, happe à queue-d’aronde.

à queue-d'aronde : qui a la forme d'une queue d'hirondelle. Habit à queue d'aronde.

acrasie

[du gr. akrasia, impuissance]

Fait de vouloir une chose (sachant que c'est la meilleure option) et de faire son contraire. « L'acrasie est le quotidien du fumeur, qui sait que la cigarette est mauvaise pour lui mais qui continue de fumer. » « Voilà l’acrasie du 21e siècle : nous avons conscience du drame écologique en cours et pourtant nous sommes incapables de changer de cap. »

Fait de vouloir une chose (sachant que c'est la meilleure option) et de faire son contraire. « L'acrasie est le quotidien du fumeur, qui sait que la cigarette est mauvaise pour lui mais qui continue de fumer. » « Voilà l’acrasie du 21e siècle : nous avons conscience du drame écologique en cours et pourtant nous sommes incapables de changer de cap. »

système nerveux sympathique et parasympathique

Le système nerveux autonome regroupe deux systèmes complémentaires :

Le système nerveux autonome regroupe deux systèmes complémentaires :- le système sympathique, qui joue le rôle d’accélérateur en mobilisant l’organisme face au stress ou à l’effort

- le système parasympathique, qui agit comme un frein en favorisant le repos, la digestion et la récupération.

« Le système nerveux sympathique et parasympathique assure l’équilibre entre l’action et le repos de l’organisme. »

« Le nerf vague est le plus grand nerf du système parasympathique. Il joue un rôle essentiel pour faire passer le corps d’un état de tension à un état de détente, mais aussi lors de la digestion. »

positivisme

[du lat. positum, posé, établi, avéré] système philosophique d'Auguste Comte, qui fait de la science la seule source de vérité et qui balaie le reste (Dieu, métaphysique, spéculation) comme illusions. « Auguste Comte propose une classification des sciences au sommet de laquelle trône la sociologie (qu'il invente), et une loi de l'histoire qui fait passer les conceptions de l'esprit humain par trois états successifs : l'état théologique, l'état métaphysique, l'état scientifique ou positif ».

« En autorisant l’extension de l’aéroport, la Cour confirme l’ancrage de la justice administrative française dans le positivisme juridique, qui se limite à l’application des textes, au mépris du droit naturel, fondé sur la raison et la protection du vivant. »

« Le livre Minority Report de Philip K. Dick n’est pas juste un roman dystopique, c’est une critique du positivisme : la réalité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle est mouvante, instable. »

« En autorisant l’extension de l’aéroport, la Cour confirme l’ancrage de la justice administrative française dans le positivisme juridique, qui se limite à l’application des textes, au mépris du droit naturel, fondé sur la raison et la protection du vivant. »

« Le livre Minority Report de Philip K. Dick n’est pas juste un roman dystopique, c’est une critique du positivisme : la réalité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle est mouvante, instable. »

Parlement français

institution du pouvoir législatif en France. Le parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres :

institution du pouvoir législatif en France. Le parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres :- le Sénat, dit « chambre haute », qui comprend 348 sénateurs (élus indirectement par des grands électeurs) et siège au Palais du Luxembourg à Paris.

- l'Assemblée nationale, dite « chambre basse », qui compte 577 députés (élus au suffrage universel direct, lors des élections législatives) et siège au Palais Bourbon à Paris.

parlementaire

Relatif au Parlement. Système parlementaire; immunité parlementaire. Commission d’enquête parlementaire. « Bilan mitigé d'une année parlementaire chaotique, entre censure, débats houleux et multiplication des textes de loi. »

membre du Parlement (député, sénateur). « Plusieurs parlementaires tentent de renouer le dialogue. »

tison

morceau de bois brûlé en partie et encore en ignition. Tison ardent; éteindre des tisons; repousser un tison dans la cheminée. « Le souffle du vent ravive les tisons. »

morceau de bois brûlé en partie et encore en ignition. Tison ardent; éteindre des tisons; repousser un tison dans la cheminée. « Le souffle du vent ravive les tisons. »fig.: prendre le tison par où il brûle : prendre, pour la réussite d'une affaire, la voie la plus dangereuse.

fig.: restes de qqch. Les (derniers) tisons du désir, de l'amour, du passé. « Dans la main gauche le tison du passé, dans la main droite l'étoile de l'avenir... »

qui allume ou enflamme. « L'Empire attend l'éclair, le décret, le tison qui changeront le soir en furieuse aurore. »

tison de discorde : pers. qui sème la discorde (cf. brandon de discorde). « J'ai reçu sous mon toit ce tison de discorde. » « Ce droit de passage est un vrai tison de discorde entre voisins. »

tison d'enfer : pers. qui incite autrui à faire le mal. « Ce ne pouvait être que le Simion, ce tison d'enfer. »

p. méton., plur.: foyer, âtre, feu (de la cheminée). Les anciens devant leurs tisons. « Noël au balcon, Pâques aux tisons. »

fam.: garder les tisons; être toujours, avoir toujours le nez sur les tisons. Se tenir ordinairement auprès du feu.

p. méton.: logis, foyer.

tunique sans couture

vêtement de Jésus, tissé d’un seul tenant par la Vierge Marie (= robe sans couture, tunique inconsutile, cf Sainte Tunique).

vêtement de Jésus, tissé d’un seul tenant par la Vierge Marie (= robe sans couture, tunique inconsutile, cf Sainte Tunique).fig.: unité indissoluble, qui ne peut souffrir le partage. « Un accroc dans la tunique sans couture du dogme. » « L'oeuvre a l'unité d'une tunique sans couture, tant son écriture est parfaite. » « La tunique sans couture des promesses laisse place à l'étoffe rapiécée de la réalité. » « La robe sans couture de notre tradition nationale a été déchirée. »

tunique de Nessus

[myth] Le centaure Nessus, tué par Héraclès, laisse à Déjanire, l'épouse de celui-ci, une tunique imprégnée de son sang empoisonné, prétendant qu'elle ranimerait l'amour d'Héraclès. Quand Héraclès l’enfile, le poison le brûle et le condamne à une mort atroce. « Une tunique de Nessus ne causerait pas autant de dégâts à ma dignité que cet accoutrement funeste (tchadri) qui me chosifie en effaçant mon visage et en confisquant mon identité. »

[myth] Le centaure Nessus, tué par Héraclès, laisse à Déjanire, l'épouse de celui-ci, une tunique imprégnée de son sang empoisonné, prétendant qu'elle ranimerait l'amour d'Héraclès. Quand Héraclès l’enfile, le poison le brûle et le condamne à une mort atroce. « Une tunique de Nessus ne causerait pas autant de dégâts à ma dignité que cet accoutrement funeste (tchadri) qui me chosifie en effaçant mon visage et en confisquant mon identité. »p ext.: cadeau empoisonné, qui cause la perte de celui qui le reçoit. « La dette, tunique de Nessus que l'ancien gouvernement laisse au nouveau. »

fig.: toute situation dont on ne peut se défaire, un fardeau destructeur auquel on est lié malgré soi. « Ton passé te colle à la peau comme une tunique de Nessus. » « La tunique de Nessus que fut pour lui le temps de Vichy, le seul dont le rappel l'insupporta toujours. »

situationnisme

mouvement artistique et politique né dans les années 1950, prônant la création de situations inédites pour briser la routine et éveiller l’esprit critique face à la société de consommation et du spectacle. L'Internationale situationniste. « Le situationnisme peut prendre la forme d’une dérive urbaine, d’un détournement de publicité, d’une intervention absurde dans la rue ou d’une exposition éphémère faite d’objets du quotidien. » « Les situationnistes luttent pour une société égalitaire débarrassée des rapports marchands, c'est-à-dire le communisme ou l'anarchisme. » « Le lettrisme a donné aux situationnistes l’art de dynamiter les codes, ce qui a nourri l’esthétique rebelle qui persiste dans la musique, l’art urbain et même la pub. »

mouvement artistique et politique né dans les années 1950, prônant la création de situations inédites pour briser la routine et éveiller l’esprit critique face à la société de consommation et du spectacle. L'Internationale situationniste. « Le situationnisme peut prendre la forme d’une dérive urbaine, d’un détournement de publicité, d’une intervention absurde dans la rue ou d’une exposition éphémère faite d’objets du quotidien. » « Les situationnistes luttent pour une société égalitaire débarrassée des rapports marchands, c'est-à-dire le communisme ou l'anarchisme. » « Le lettrisme a donné aux situationnistes l’art de dynamiter les codes, ce qui a nourri l’esthétique rebelle qui persiste dans la musique, l’art urbain et même la pub. »jeu de bagues

jeu d'adresse qui consistait à enlever à l'aide d'une lance, sur un cheval au galop, un ou plusieurs anneaux ("bagues") suspendus à un poteau. Courir la bague, emporter la bague, course de bague.

jeu d'adresse qui consistait à enlever à l'aide d'une lance, sur un cheval au galop, un ou plusieurs anneaux ("bagues") suspendus à un poteau. Courir la bague, emporter la bague, course de bague.jeu dans lequel les joueurs montés sur les chevaux de bois d'un carrousel, doivent enlever à l'aide d'une baguette les anneaux suspendus à leur portée.

fig. : courir la bague de la vanité.

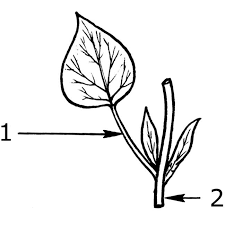

pétiole

queue d'une feuille. Feuille pétiolée. « Les feuilles se trouvent au bout d'un long pétiole charnu pouvant mesurer 40 cm. » « Les feuilles sans pétiole sont dites sessiles. »

queue d'une feuille. Feuille pétiolée. « Les feuilles se trouvent au bout d'un long pétiole charnu pouvant mesurer 40 cm. » « Les feuilles sans pétiole sont dites sessiles. »réactance

[élect.] opposition qu’un circuit électrique présente au passage d’un courant alternatif, en raison de la présence d’inductances (bobines) ou de capacités (condensateurs), sans dissipation d’énergie sous forme de chaleur.

[psychol.] mécanisme de défense consistant à adopter, consciemment ou non, une opinion contraire à celle qu’on voudrait nous imposer.« L’auteur insiste sur la réactance psychologique, signalant que lorsque nous perdons des libertés, nous les désirons plus qu’auparavant. » « Le biais de réactance est une tendance à rejeter ce qui semble limiter notre liberté : même une suggestion bienveillante est perçue comme une tentative de manipulation et suscite une réaction contraire. »

[psychol.] mécanisme de défense consistant à adopter, consciemment ou non, une opinion contraire à celle qu’on voudrait nous imposer.« L’auteur insiste sur la réactance psychologique, signalant que lorsque nous perdons des libertés, nous les désirons plus qu’auparavant. » « Le biais de réactance est une tendance à rejeter ce qui semble limiter notre liberté : même une suggestion bienveillante est perçue comme une tentative de manipulation et suscite une réaction contraire. »

éditorial

article qui provient de la direction d'un journal et qui correspond à une orientation générale (= édito). « Contrairement à la tribune et à la chronique, qui reflètent la position de leur auteur et non de toute la rédaction, l’éditorial, lui, engage le journal qui le publie. »

article qui provient de la direction d'un journal et qui correspond à une orientation générale (= édito). « Contrairement à la tribune et à la chronique, qui reflètent la position de leur auteur et non de toute la rédaction, l’éditorial, lui, engage le journal qui le publie. »qui concerne l'activité d'édition. La politique éditoriale d'une maison.

schismogenèse

Processus défini par l’anthropologue Gregory Bateson, par lequel deux groupes ou individus construisent leur identité en accentuant artificiellement leurs différences, jusqu’à provoquer un conflit ou une rupture.

Processus défini par l’anthropologue Gregory Bateson, par lequel deux groupes ou individus construisent leur identité en accentuant artificiellement leurs différences, jusqu’à provoquer un conflit ou une rupture.« Les processus schismogénétiques jouent un rôle central dans les conflits identitaires : les Anglais cherchent à se distinguer des Français, les classes populaires des élites, les écologistes des techno-optimistes, les jeunes des générations précédentes, etc. »

bourbonien

relatif à la famille des Bourbons. La restauration bourbonienne. « Les cuivres ardents et les éclats bourboniens de la musique militaire. »

relatif à la famille des Bourbons. La restauration bourbonienne. « Les cuivres ardents et les éclats bourboniens de la musique militaire. »partisan des Bourbons. « Quand il eut tout à fait perdu son ancienne peau de bourbonien et d'ultra. »

Nez bourbonien : nez long et arqué. « Il a le nez bourbonien, les épaules tombantes et la tête cabossée d'un boxeur, qui balance toujours un peu comme s'il était prêt à assener un coup de boule. »

punais

[vieilli.] qui sent mauvais. (syn. puant.)Un œuf punais. « Rome laissait encore quelque poésie à son cloaque et l'appelait gémonies; Paris insultait le sien et l'appelait trou punais . » Un homme punais. « On ne saurait durer auprès de lui, il est punais. Il avait épousé une femme punaise . » « D'aucuns tombèrent dans le ruisseau , grand sujet d'hilarité pour les autres, qui se tenaient les côtes à les voir se relever tout punais et contaminés de fange . »

[en partic.] qui exhale (par le nez) une odeur fétide (v. ozène). « Le public croit pour le moins que l'œil était chassieux et le nez punais . » « Vous m'expliquez la puanteur de mon époux. Il est punais le sagoin . »

[empl. subst.] « C'est un punais . » « Il raconte longuement l'anecdote d'un punais, qui laisse tomber de son nez une viscosité qui force le docteur Trousseau à quitter son cabinet et à n'y rentrer que le lendemain . »

[au fig.] « Je dois à ce punais d'avoir été privé de mon pain, compte qui sera réglé jusqu'au dernier sou, je vous prie de le croire . »

punaisie : mauvaise odeur.Horrible punaisie. « Ça puait! sûrement, il y avait de l'homme par là, l'homme étant de tous les êtres animés celui dont les excréments dégagent l'odeur la plus intolérable . Quelle punaisie! uhu! cette puanteur . »

[en partic.] qui exhale (par le nez) une odeur fétide (v. ozène). « Le public croit pour le moins que l'œil était chassieux et le nez punais . » « Vous m'expliquez la puanteur de mon époux. Il est punais le sagoin . »

[empl. subst.] « C'est un punais . » « Il raconte longuement l'anecdote d'un punais, qui laisse tomber de son nez une viscosité qui force le docteur Trousseau à quitter son cabinet et à n'y rentrer que le lendemain . »

[au fig.] « Je dois à ce punais d'avoir été privé de mon pain, compte qui sera réglé jusqu'au dernier sou, je vous prie de le croire . »

punaisie : mauvaise odeur.Horrible punaisie. « Ça puait! sûrement, il y avait de l'homme par là, l'homme étant de tous les êtres animés celui dont les excréments dégagent l'odeur la plus intolérable . Quelle punaisie! uhu! cette puanteur . »

happelourde

[vieilli.] Pierre fausse qui a l'éclat et l'apparence d'une pierre précieuse.

[au fig., vieilli ou littér.] cheval de belle apparence mais sans vigueur. « On lui a vendu une happelourde. »

personne d'aspect agréable mais sotte : « Dans la cité au bord de la mer, la cape et la dague lourdes, Tu t'en venais entre tes deux laquais Si bouffis et tant sots − en vérité, des happelourdes! . »

illusion, leurre. « Nous vivons dans un âge où presque tout est bourdes, Pièges, déguisements, leurres et happelourdes . »

[au fig., vieilli ou littér.] cheval de belle apparence mais sans vigueur. « On lui a vendu une happelourde. »

personne d'aspect agréable mais sotte : « Dans la cité au bord de la mer, la cape et la dague lourdes, Tu t'en venais entre tes deux laquais Si bouffis et tant sots − en vérité, des happelourdes! . »

illusion, leurre. « Nous vivons dans un âge où presque tout est bourdes, Pièges, déguisements, leurres et happelourdes . »

grigou

[péj.] homme d'une avarice mesquine et sordide, généralement de commerce peu agréable. (syn. grippe-sou, ladre, pingre, rapiat.) « Avait-on jamais vu un pareil grigou! » « Elle l'appelait son vieux grigou parce qu'il n'y avait rien à faire pour lui arracher un sou au-delà du tarif fixé. »

celui qui n'est pas prodigue de.

fig. « Son Dieu est si difficile à contenter, si méticuleux, si tâtillon, que personne n'irait au ciel si l'on croyait ce qu'il raconte! − C'est un épilogueur d'éternité, un grigou de paradis, ce Dieu-là. »

grigouterie : attitude de grigou. « Il voyait M. Octave alterner la grigouterie et la magnificence. »

celui qui n'est pas prodigue de.

fig. « Son Dieu est si difficile à contenter, si méticuleux, si tâtillon, que personne n'irait au ciel si l'on croyait ce qu'il raconte! − C'est un épilogueur d'éternité, un grigou de paradis, ce Dieu-là. »

grigouterie : attitude de grigou. « Il voyait M. Octave alterner la grigouterie et la magnificence. »

pontifier

célébrer un office pontifical.

fam.: dispenser sa science avec prétention, parler avec solennité, emphase (= discourir, pérorer). Pontifier en faisant étalage de son savoir. « Ce cuistre officiel qui pontifiait dans les milieux académiques de Paris et se pavanait jusqu'à Versailles. »

fam.: dispenser sa science avec prétention, parler avec solennité, emphase (= discourir, pérorer). Pontifier en faisant étalage de son savoir. « Ce cuistre officiel qui pontifiait dans les milieux académiques de Paris et se pavanait jusqu'à Versailles. »

frairie

[vieilli.] festivité consacrée au divertissement et à la bonne chère. Une frairie paysanne; les frairies de Noël; jour de joie et de frairie. Être de frairie; faire frairie.

vomitoire

[antiq. rom.] large passage pour évacuer la foule d'un (amphi)théâtre.

p ext.: passage facilitant la circulation dans un théâtre ou tout autre lieu de spectacle. Le vomitoire d'un stade.

[p. anal., littér.] « La cité se remplit le matin par toutes les gares, par tous les vomitoires des chemins de fer souterrains . »

p ext.: passage facilitant la circulation dans un théâtre ou tout autre lieu de spectacle. Le vomitoire d'un stade.

[p. anal., littér.] « La cité se remplit le matin par toutes les gares, par tous les vomitoires des chemins de fer souterrains . »

raffalé

poussé par un vent violent et jeté à la côte. « Navire rafalé par le mauvais temps . »

[au fig., vx, pop.] qui a subi des revers de fortune; pauvre, démuni, misérable. « Il a eu des jours où il est resté couché, trompant la faim avec une cigarette. Il a eu un camarade de chambre plus raffalé que lui, restant deux jours au lit sans manger, et l'affreux est qu'il l'entendait rêver qu'il mangeait . » « Un homme vêtu de brun cannelle, tout rafalé sous sa casquette . »

[p. méton.] « Il y en avait aussi de lugubres [des hommes], la mine rafalée, serrant dans leur poing crispé les trois ou quatre journées sur quinze qu'ils avaient faites . »

[empl. subst. masc.] homme ruiné et déchu. « J'étais un père pour elle, un père noble qui la laissait battre de l'œil devant les jeunes gens riches, mais devant des pauvres, devant des raffalés comme ça, pouah! Zut! Raca!. »

[pop.] ruiner, appauvrir. « Il gardait aux autres une fière rancune de s'être laissé rafaler en deux ans. »

[empl. pronom. réfl.] tomber dans la misère. « − Tigruche! uche! uche!... Es-tu râpé, Grugruche!... − Tu te raffales d'heure en heure, mon bijou! »

[au fig., vx, pop.] qui a subi des revers de fortune; pauvre, démuni, misérable. « Il a eu des jours où il est resté couché, trompant la faim avec une cigarette. Il a eu un camarade de chambre plus raffalé que lui, restant deux jours au lit sans manger, et l'affreux est qu'il l'entendait rêver qu'il mangeait . » « Un homme vêtu de brun cannelle, tout rafalé sous sa casquette . »

[p. méton.] « Il y en avait aussi de lugubres [des hommes], la mine rafalée, serrant dans leur poing crispé les trois ou quatre journées sur quinze qu'ils avaient faites . »

[empl. subst. masc.] homme ruiné et déchu. « J'étais un père pour elle, un père noble qui la laissait battre de l'œil devant les jeunes gens riches, mais devant des pauvres, devant des raffalés comme ça, pouah! Zut! Raca!. »

[pop.] ruiner, appauvrir. « Il gardait aux autres une fière rancune de s'être laissé rafaler en deux ans. »

[empl. pronom. réfl.] tomber dans la misère. « − Tigruche! uche! uche!... Es-tu râpé, Grugruche!... − Tu te raffales d'heure en heure, mon bijou! »

branloire

planche qui, en équilibre, sert à deux personnes placées au bout pour s'enlever tour à tour (balançoire rudimentaire).

planche qui, en équilibre, sert à deux personnes placées au bout pour s'enlever tour à tour (balançoire rudimentaire).levier garni d'une chaîne de fer qui meut le soufflet d'une forge.

terme de fauconnerie. Un héron est à la branloire quand, s'élevant très haut, il tourne en agitant ses ailes.

météorisme

gonflement (de l'abdomen) dû à l'accumulation des gaz intestinaux (= ballonnement, tympanisme.) « Très commun, le météorisme, ou ballonnement intestinal, provoque des borborygmes, des gargouillis, et parfois des douleurs. »

gonflement (de l'abdomen) dû à l'accumulation des gaz intestinaux (= ballonnement, tympanisme.) « Très commun, le météorisme, ou ballonnement intestinal, provoque des borborygmes, des gargouillis, et parfois des douleurs. »embâter

mettre le bât.Embâter un cheval, un âne.

[au fig., vieilli.] charger quelqu'un d'une personne ou d'une chose embarrassante ou ennuyeuse. « Le travail dont on m'a embâté . » « Gabriel Ivanovitch et ses fils m'ont embâté d'une diablesse . »

[au fig., vieilli.] charger quelqu'un d'une personne ou d'une chose embarrassante ou ennuyeuse. « Le travail dont on m'a embâté . » « Gabriel Ivanovitch et ses fils m'ont embâté d'une diablesse . »

animadversion

[littér.] désapprobation latente, hostilité sourde, se manifestant occasionnellement dans des paroles, des attitudes ou des actes.

[vx.] action hostile. « Quant à la presse périodique, elle est évidemment l'objet principal de l'animadversion du projet de loi . » « Ces trois hommes avaient personnellement encouru l'animadversion du ministère Villèle; et depuis un bon nombre d'années on avait supprimé les chaires de littérature française occupée par Villemain, celle d'histoire moderne où siégeait Guizot, et enfin celle d'histoire de la philosophie où s'était distingué Cousin . »

antipathie agressive. S'attirer l'animadversion des honnêtes gens ; animadversion entre, contre. « Il y avait entre eux une animadversion qu'eux-mêmes n'expliquaient pas. » « L'animadversion des classes inférieures contre la classe aristocratique. »

[vx.] action hostile. « Quant à la presse périodique, elle est évidemment l'objet principal de l'animadversion du projet de loi . » « Ces trois hommes avaient personnellement encouru l'animadversion du ministère Villèle; et depuis un bon nombre d'années on avait supprimé les chaires de littérature française occupée par Villemain, celle d'histoire moderne où siégeait Guizot, et enfin celle d'histoire de la philosophie où s'était distingué Cousin . »

antipathie agressive. S'attirer l'animadversion des honnêtes gens ; animadversion entre, contre. « Il y avait entre eux une animadversion qu'eux-mêmes n'expliquaient pas. » « L'animadversion des classes inférieures contre la classe aristocratique. »

agonistique

[antiq. gr.] partie de la gymnastique qui avait rapport à la lutte. Jeux agonistiques.

[antiq. gr.] partie de la gymnastique qui avait rapport à la lutte. Jeux agonistiques.relatif à la lutte, au combat ou à la compétition. « Le débat a pris un tour agonistique, chaque candidat cherchant à dominer l'autre plutôt qu'à argumenter. » « Le football et sa logique agonistique, qui canalise les pulsions de domination dans un cadre socialement accepté. » « Chez les chiens, les comportements agonistiques s'accompagnent de postures typiques : poils hérissés, dents montrées, aboiements, etc. » « Une conception agonistique de la démocratie, où les oppositions sont vues comme légitimes et nécessaires. »

pantophilie

[du gr. pãn, « tout » et philie, « amour »] fait de tout aimer, de s’intéresser à tout. « Voltaire surnomma le grand encyclopédiste Diderot le « Pantophile », l'ami de toutes choses. »

coprolalie

impulsion à proférer des termes orduriers, de nature scatologique ou sexuelle. Souffrir de coprolalie. « La coprolalie est symptomatique de la maladie de Gilles de La Tourette. »

protoplasmique

relatif au protoplasme (substance de la cellule, siège des processus fondamentaux de la vie). Liquide, milieu, substance protoplasmique; vie protoplasmique. « Cette petite masse de gelée protoplasmique qui est sans doute à la racine de l'arbre généalogique de la vie. »

relatif au protoplasme (substance de la cellule, siège des processus fondamentaux de la vie). Liquide, milieu, substance protoplasmique; vie protoplasmique. « Cette petite masse de gelée protoplasmique qui est sans doute à la racine de l'arbre généalogique de la vie. »fig., fam.: [pers.] qui n'a pas de forme ou de personnalité propre, stable. « Tu n'es pas mauvais... t'es informe! informe voilà!... proto-plas-mique! Que veux-tu devenir! »

litt.: informe, confus; qui se développe dans toutes les directions. Idées protoplasmiques. « Le souvenir protoplasmique des ténèbres originelles. »

Tiers paysage

concept du botaniste Gilles Clément qui désigne l'ensemble des espaces délaissés par l'homme (friches, talus, ruines…) où le paysage évolue selon les règles de la seule nature. « Le Tiers Paysage, que les urbanistes appellement "dents creuses", est une réserve de biodiversité. » « L'esprit du tiers paysage est celui du "wuwei" : laisser vivre sans imposer. »

concept du botaniste Gilles Clément qui désigne l'ensemble des espaces délaissés par l'homme (friches, talus, ruines…) où le paysage évolue selon les règles de la seule nature. « Le Tiers Paysage, que les urbanistes appellement "dents creuses", est une réserve de biodiversité. » « L'esprit du tiers paysage est celui du "wuwei" : laisser vivre sans imposer. »soft power

capacité d’un pays ou d’un acteur (ONG, institution, réseau de citoyens) à influencer les comportements ou à orienter les préférences d’autres pays sans recourir à la contrainte, mais par l’attraction de sa culture, de ses valeurs ou de son modèle politique. Ce pouvoir repose sur la persuasion plutôt que sur la force ou l’argent (hard power).

capacité d’un pays ou d’un acteur (ONG, institution, réseau de citoyens) à influencer les comportements ou à orienter les préférences d’autres pays sans recourir à la contrainte, mais par l’attraction de sa culture, de ses valeurs ou de son modèle politique. Ce pouvoir repose sur la persuasion plutôt que sur la force ou l’argent (hard power).« Grâce à sa culture populaire et à ses universités prestigieuses, les États-Unis exercent encore un fort soft power à travers le monde. »

État profond

l'État profond (= "deep state") désigne un réseau informel et occulte de personnes qui exerceraient une influence sur les décisions politiques d'un pays, en dehors des processus démocratiques officiels. Il peut inclure des élites politiques, économiques, militaires, qui poursuivent des intérêts spécifiques parfois contraires à la volonté populaire ou aux élus en place. « Selon le mouvement complotiste QAnon, Donald Trump aurait cherché à démanteler un "état profond" mené par des milliardaires et dirigeants démocrates, à l'origine d'un vaste réseau pédocriminel. »

l'État profond (= "deep state") désigne un réseau informel et occulte de personnes qui exerceraient une influence sur les décisions politiques d'un pays, en dehors des processus démocratiques officiels. Il peut inclure des élites politiques, économiques, militaires, qui poursuivent des intérêts spécifiques parfois contraires à la volonté populaire ou aux élus en place. « Selon le mouvement complotiste QAnon, Donald Trump aurait cherché à démanteler un "état profond" mené par des milliardaires et dirigeants démocrates, à l'origine d'un vaste réseau pédocriminel. »attrition

[du lat. attritio, broyer]

usure par frottement (de matériaux, de minéraux, de tissus corporels). « L'attrition entraîne une contusion, un arrachement et une dévascularisation des tissus pouvant aboutir à un œdème ou à une nécrose. »

diminution progressive d'une quantité de choses ou de personnes (= érosion de l'effectif ou taux d'abandon). Ex: attrition des salariés, des participants, des équipements. « Le taux d'attrition est le pourcentage de clients perdus sur une période donnée. »

guerre d’attrition : guerre d'usure, dont l'objectif est d'épuiser (d'user) l'adversaire.

[relig.] crainte des châtiments divins, sans le repentir sincère de la contrition. « L’attrition ne suffit pas pour sauver un homme. »

p ext.. Attrition cognitive : diminution progressive des capacités cognitives (attention, mémoire, concentration, vitesse de réflexion). « L’usage intensif des IA génératives entraîne une attrition cognitive : non pas une perte d’intelligence, mais une usure progressive de l’attention et du jugement due à la surcharge de vérification et de micro-arbitrages. »

usure par frottement (de matériaux, de minéraux, de tissus corporels). « L'attrition entraîne une contusion, un arrachement et une dévascularisation des tissus pouvant aboutir à un œdème ou à une nécrose. »

diminution progressive d'une quantité de choses ou de personnes (= érosion de l'effectif ou taux d'abandon). Ex: attrition des salariés, des participants, des équipements. « Le taux d'attrition est le pourcentage de clients perdus sur une période donnée. »

guerre d’attrition : guerre d'usure, dont l'objectif est d'épuiser (d'user) l'adversaire.

[relig.] crainte des châtiments divins, sans le repentir sincère de la contrition. « L’attrition ne suffit pas pour sauver un homme. »

p ext.. Attrition cognitive : diminution progressive des capacités cognitives (attention, mémoire, concentration, vitesse de réflexion). « L’usage intensif des IA génératives entraîne une attrition cognitive : non pas une perte d’intelligence, mais une usure progressive de l’attention et du jugement due à la surcharge de vérification et de micro-arbitrages. »

limonière

partie de la voiture à cheval constituée des deux "limons" (brancards entre lesquels on attelle le cheval).

partie de la voiture à cheval constituée des deux "limons" (brancards entre lesquels on attelle le cheval).p. méton.: voiture hippomobile dont les brancards sont deux longues pièces de bois, ou limons, au lieu d'un seul limon central.

romanesque

qui se rapporte au genre du roman ou en a les caractères. Genre, lectures romanesque(s). L'œuvre romanesque d'un écrivain.

digne de figurer dans un roman par son caractère pittoresque, singulier, peu banal (= fantastique, merveilleux). Aventures romanesques; histoire d'amour romanesque. Figure romanesque. « Elle était jolie, ce soir, et il la trouvait romanesque, dans son tailleur austère. » « De grands étangs solitaires à l'aspect romanesque. »

qui se fait de la vie, de l'amour une conception idéale, peu en rapport avec la réalité; qui se laisse aller aux caprices de l'imagination, de la rêverie (= chimérique, idéaliste, sentimental). Caractère, cœur, esprit romanesque; être romanesque. Fille romanesque. « Il faut avoir un mari prosaïque et prendre un amant romanesque. »

digne de figurer dans un roman par son caractère pittoresque, singulier, peu banal (= fantastique, merveilleux). Aventures romanesques; histoire d'amour romanesque. Figure romanesque. « Elle était jolie, ce soir, et il la trouvait romanesque, dans son tailleur austère. » « De grands étangs solitaires à l'aspect romanesque. »

qui se fait de la vie, de l'amour une conception idéale, peu en rapport avec la réalité; qui se laisse aller aux caprices de l'imagination, de la rêverie (= chimérique, idéaliste, sentimental). Caractère, cœur, esprit romanesque; être romanesque. Fille romanesque. « Il faut avoir un mari prosaïque et prendre un amant romanesque. »

à bouche que veux-tu

abondamment, en grande quantité, à profusion. Des victuailles à bouche que veux-tu. S'en donner à bouche que veux-tu. S'embrasser, se quereller à bouche que veux-tu.

traiter qqn à bouche que veux-tu : régaler qqn ; le traiter de la meilleure façon.

être à bouche que veux-tu : ne manquer de rien, avoir tout ce que l'on souhaite.

traiter qqn à bouche que veux-tu : régaler qqn ; le traiter de la meilleure façon.

être à bouche que veux-tu : ne manquer de rien, avoir tout ce que l'on souhaite.

musoir

pointe extrême, arrondie, d'une digue, d'une jetée ou d'un môle, faisant une avancée dans la mer. « La pointe extrême de la jetée, appelée musoir, fut reconstruite et allongée. » « Aucun dégât n'a été constaté sur le musoir de la jetée, se félicite le maire. » « Et les ondes coulaient dessus le déversoir Et par dessus l'écluse et par dessus la bonde. Et l'océan sans terme et l'océan du monde Passait dessus la darse et dessus le musoir. »

pointe extrême, arrondie, d'une digue, d'une jetée ou d'un môle, faisant une avancée dans la mer. « La pointe extrême de la jetée, appelée musoir, fut reconstruite et allongée. » « Aucun dégât n'a été constaté sur le musoir de la jetée, se félicite le maire. » « Et les ondes coulaient dessus le déversoir Et par dessus l'écluse et par dessus la bonde. Et l'océan sans terme et l'océan du monde Passait dessus la darse et dessus le musoir. »tête d'une écluse, partie exposée aux chocs des bateaux.

pointe du triangle formé par deux voies de circulation qui se séparent. « Sur les autoroutes, un musoir doit être signalé par une balise de musoir. »

milit.: partie la plus avancée d'une ligne de front. « La première vague avait heurté durement le musoir des mitrailleuses, et reflué, en laissant derrière elle une frange de cadavres. » « Nancy, musoir sud de la ligne des Hauts-de-Meuse. »

balise de musoir : balise indiquant la fin d'un quai (ex: dans un port) ou une bifurcation (ex: sur une autoroute).

chibani

["cheveux blancs" en arabe]

immigré maghrébin arrivé en France au début des années 1960 et aujourd'hui retraité. « Les chibanis, "cheveux blancs" en arabe dialectal, ce sont les vieux immigrés maghrébins. » « Une dizaine de "chibanias" se retrouvaient chaque après-midi chez Lyna. »

p ext.: vieillard ou homme âgé. « Je lui disais qu’il avait l’air d'un chibani. »

immigré maghrébin arrivé en France au début des années 1960 et aujourd'hui retraité. « Les chibanis, "cheveux blancs" en arabe dialectal, ce sont les vieux immigrés maghrébins. » « Une dizaine de "chibanias" se retrouvaient chaque après-midi chez Lyna. »

p ext.: vieillard ou homme âgé. « Je lui disais qu’il avait l’air d'un chibani. »

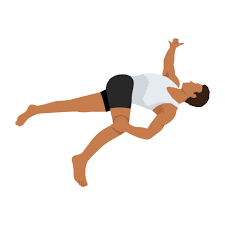

décubitus

position couchée. Être en décubitus dorsal, ventral, latéral.

position couchée. Être en décubitus dorsal, ventral, latéral.