Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

propédeutique

philos.: éléments de connaissance constituant une préparation nécessaire à l'étude plus approfondie d'une science. « La Critique de la raison pure n'est donc, à vrai dire, qu'une introduction à la science, une Propédeutique. »

cours préparatoire à l'enseignement supérieur, donnant lieu à un examen contrôlant les connaissances des bacheliers. Année, examen de propédeutique; être en propédeutique. « Il y a l'horrible «propédeutique», au lieu de «préuniversité», où les «préétudiants» sont affublés du titre de «propédeutes». »

cours préparatoire à l'enseignement supérieur, donnant lieu à un examen contrôlant les connaissances des bacheliers. Année, examen de propédeutique; être en propédeutique. « Il y a l'horrible «propédeutique», au lieu de «préuniversité», où les «préétudiants» sont affublés du titre de «propédeutes». »

torve

se dit d'un regard oblique et menaçant. « Ses yeux torves roulaient des lueurs fauves sous des cheveux en broussailles. »

fig.: qui laisse paraître une intention sournoise ou malveillante (= louche). « Horrifiques froncements de sourcils et regards torves. »

p. méton., en parlant d'une pers.:« Une blonde qui a sous la peau des ombres de brune, et du bestial, du torve, du cruel dans la physionomie. »

p. ext.: oblique, de travers ou tordu. « Des lèvres torves. Des boucs bruns aux cornes torves et aux clochettes sonores. »

littér.: « Le tronc d'arbre massif et les grosses racines torves. »

fig.: qui laisse paraître une intention sournoise ou malveillante (= louche). « Horrifiques froncements de sourcils et regards torves. »

p. méton., en parlant d'une pers.:« Une blonde qui a sous la peau des ombres de brune, et du bestial, du torve, du cruel dans la physionomie. »

p. ext.: oblique, de travers ou tordu. « Des lèvres torves. Des boucs bruns aux cornes torves et aux clochettes sonores. »

littér.: « Le tronc d'arbre massif et les grosses racines torves. »

labret

ornementation portée dans certains peuples sur la lèvre inférieure ou supérieure. Il s'agit soit d'une cheville, soit d'un disque élargissant la taille de la lèvre (plateau labial).

ornementation portée dans certains peuples sur la lèvre inférieure ou supérieure. Il s'agit soit d'une cheville, soit d'un disque élargissant la taille de la lèvre (plateau labial).p ext.: piercing de la lèvre. « Le piercing de la lèvre, ou labret, est une ornementation labiale très répandue aujourd'hui. »

capé

sportif sélectionné en équipe nationale. « Avec 142 sélections, Lilian Thuram est le footballeur français le plus capé. »

sportif sélectionné en équipe nationale. « Avec 142 sélections, Lilian Thuram est le footballeur français le plus capé. »p ext.: le plus capé = le plus expérimenté. « L'ancien ministre est le candidat le plus capé de cette élection. »

produit financier dont la hausse est limitée par un contrat à un certain niveau. « Un prêt bancaire capé à 6%. »

douairière

veuve de grande famille, qui jouissait d'un douaire (droit d'usufruit sur les biens du défunt). Comtesse, impératrice, marquise douairière. « L'impératrice douairière ne s'est jamais remise du décès de l'empereur. » « Depuis la mort de son époux, elle prend le titre de douairière d'Orléans. »

veuve de grande famille, qui jouissait d'un douaire (droit d'usufruit sur les biens du défunt). Comtesse, impératrice, marquise douairière. « L'impératrice douairière ne s'est jamais remise du décès de l'empereur. » « Depuis la mort de son époux, elle prend le titre de douairière d'Orléans. »péj.: vieille femme de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. « Je vais devoir affronter la douairière permanentée et ses six kilos de fond de teint. »

atterrage

espace de la mer voisin des terres (généralement plur., syn.: approches). Les atterrages de Brest. Îles aux atterrages particulièrement poissonneux.

espace de la mer voisin des terres (généralement plur., syn.: approches). Les atterrages de Brest. Îles aux atterrages particulièrement poissonneux.être à l'atterrage : être aux approches d'une terre.

action d'arriver de la haute mer dans le voisinage d'une terre; action d'atterrer. Faire son atterrage (= atterrissage).

p. méton.: lieu où l'on aborde, où l'on peut prendre terre. « Ce littoral ne présentait aucun atterrage. » « Nous abordâmes à un des rares atterrages. » « Atterrages semés d'écueils. »

exoréisme

caractère des régions dont les eaux courantes vont vers la mer (contraire d'"endoréisme" : écoulement des eaux n’atteignant pas la mer, et d'"aréisme" : absence d’écoulement).

caractère des régions dont les eaux courantes vont vers la mer (contraire d'"endoréisme" : écoulement des eaux n’atteignant pas la mer, et d'"aréisme" : absence d’écoulement).sarouel

pantalon d'origine orientale, caractérisé par un entrejambe très bas, proche des genoux.

pantalon d'origine orientale, caractérisé par un entrejambe très bas, proche des genoux.Onc, On(c)ques

un jour, à quelque moment. « Femme passionnée, s'il en fut oncques. »

avec une valeur négative, servant, avec ne, à former une négation de temps. « Elle a fait son devoir, c'est a dire que Onques elle n'eut de souhait Impossible... »

avec une valeur négative, servant, avec ne, à former une négation de temps. « Elle a fait son devoir, c'est a dire que Onques elle n'eut de souhait Impossible... »

châsse

coffre précieux, souvent richement orné, où l'on conserve les reliques d'un saint. Châsse de bois doré, de verre, d'or. « Ses reliques furent déposées au milieu du choeur, dans une châsse d'argent massif constellé d'émeraudes. »

coffre précieux, souvent richement orné, où l'on conserve les reliques d'un saint. Châsse de bois doré, de verre, d'or. « Ses reliques furent déposées au milieu du choeur, dans une châsse d'argent massif constellé d'émeraudes. »[en parlant d'une pers. richement habillée] être parée comme une châsse.

porter qqn ou qqc. comme une châsse = porter avec beaucoup de soin, de respect. « Traité comme une châsse, le piano fût porté dehors. »

bâtir une châsse autour de qqn, de qqch = faire preuve d'une admiration extrême pour qqn, qqch. « Faire une châsse à la femme qu'on aime. »

cage aux parois vitrées servant à abriter un objet précieux de l'air et de la poussière. « Comme un diamant dans une châsse. » « La châsse de verre où dormait sa poupée de cire. »

pop.: cercueil, bière

argot : yeux. « Quand j'vois tes châsses. Moi ça m'suffit pour imaginer l'paradis. »

technol.: cadre, monture qui maintient une pièce en place. « La châsse d'un verre de lunette, d'un bijou. »

enchâsser

déposer, enfermer dans une châsse. Enchâsser la dépouille d'un saint, enchâsser des reliques.

p. iron.: entourer de soins extrêmes. « On couve le futur gendre, on le soigne, on l'enchâsserait. »

encastrer, fixer un objet dans une entaille, un support, un châssis. « La lourde porte vint s'enchâsser entre les deux montants de granit. » « Un portrait d'ancêtre enchâssé dans la boiserie. »

[joaill.] sertir, enchatonner. Enchâsser une pierre dans un chaton, dans une monture. « On voyait briller à son doigt un petit anneau d'or qui enchâssait une étincelle de rubis où se réverbérait la lampe. »

fig., litt.: intercaler, insérer une phrase, un mot, un son pour les mettre en valeur. « Les mots enflammés qu'elle lui écrit, il les lui renvoie enchâssés en deux éclatants sonnets. »

sens passif : « Il ne se passait pas de semaine sans que son malheureux nom ne vînt s'enchâsser dans quelque sonnet atroce. »

tabernacle

[du lat. tabernaculum, "tente"]

[du lat. tabernaculum, "tente"]tente sous laquelle habitaient les Hébreux dans le désert.

p. anal.: fixer son, ses tabernacle = s'établir à (tel endroit). « J'ai été heureuse d'apprendre que vous avez définitivement choisi ce pays pour y fixer vos tabernacles. »

fête des Tabernacles (="Souccot" ou "fête des Tentes") : fête religieuse durant laquelle les Juifs habitent des cabanes de branchages en souvenir de l'Exode.

litt., poét. les tabernacles éternels = la demeure de Dieu. « Dieu, daigne m'accueillir dans les tabernacles éternels. »

tente qui abritait l'Arche d'alliance à l'époque de Moïse, avant la construction du Temple de Jérusalem. Tabernacle de L'Alliance ; Tabernacle originel. « Dieu se manifestait au tabernacle de l'alliance dans une colonne de nuée, et il y parlait à Moïse bouche à bouche. »

p. méton.: Arche d'alliance renfermant les tables de la Loi.

partie la plus retirée du Temple où se trouvait l'arche d'alliance (=Saint des saints).

cath.: ouvrage en forme d'armoire fermant à clef, généralement fixé au centre de l'autel, où sont conservées les hosties consacrées.

litt.: lieu ou pers. habité(e) par la présence divine. « Cela tombe sous le sens qu'il existe des tabernacles vivants, et que parfois nous soyons obligés d'adorer la présence visible de Dieu dans un homme. »

lieu ou pers. qui recèle qqch de sacré, de mystérieux ou de précieux. « Cette enfant, tabernacle de toutes les grâces. » « Les océans, tabernacles de la vie. »

brandon

espèce de flambeau fait avec de la paille tortillée. Un brandon de paille. Allumer des brandons. « Taïmaha, approchant de mon visage un brandon enflammé, se mit à m'examiner avec une extrême attention. »

espèce de flambeau fait avec de la paille tortillée. Un brandon de paille. Allumer des brandons. « Taïmaha, approchant de mon visage un brandon enflammé, se mit à m'examiner avec une extrême attention. »corps enflammés qui s’élèvent d’un incendie. « Le vent poussait des brandons qui portaient l’incendie de tous côtés. »

fig.: ce qui provoque des troubles. Les brandons de la discorde. « Jeter le brandon de la discorde parmi les citoyens. » « Cet homme est un brandon de discorde. » « Cet écrit est un brandon de guerre civile. »

corpus

recueil documentaire : ensemble sélectionné de documents (textes, images, données ou œuvres) rassemblés de manière méthodique pour servir de base à une étude, une recherche ou une analyse comparative. Corpus de textes. « Après avoir lu attentivement les documents du corpus, vous répondrez aux questions. » « L'entraînement d'un modèle d'IA nécessite un gigantesque corpus de textes numérisés. »

recueil documentaire : ensemble sélectionné de documents (textes, images, données ou œuvres) rassemblés de manière méthodique pour servir de base à une étude, une recherche ou une analyse comparative. Corpus de textes. « Après avoir lu attentivement les documents du corpus, vous répondrez aux questions. » « L'entraînement d'un modèle d'IA nécessite un gigantesque corpus de textes numérisés. »endophasie

[du grec éndon, en soi, et phásis, parole]

[du grec éndon, en soi, et phásis, parole]Langage intérieur, constitué de paroles que l’on se dit mentalement sans les prononcer à voix haute. L’endophasie accompagne la pensée, la mémoire ou la planification d’actions, et peut prendre la forme d’un dialogue intérieur.

« L'endophasie démontre aux linguistes, qui s'acharnent à faire de la parole un code d'échange, que la parole n'a strictement que faire du locuteur, encore moins d'un interlocuteur. » « Chez certains individus, l’endophasie s’accompagne d’une activité électrique dans les muscles des lèvres, infime et visuellement non-détectable. »

métamère

chacun des anneaux d'un arthropode, d'un ver.

chacun des anneaux d'un arthropode, d'un ver.[embryologie] segment résultant de la division primitive du mésoderme de l'embryon. « Notre corps - comme celui du ver de terre ou du cloporte - est formé d'une succession d'unités anatomiques identiques, qui se répètent, selon un axe longitudinal, de la tête au coccyx (ou à la queue). Ces segments, ou métamères, se repèrent facilement dans l'empilement des vertèbres. » « La segmentation, ou métamérie, a sans doute conféré un avantage évolutif aux animaux dotés de cette caractéristique. »

refuznik

Juif soviétique à qui les autorités refusaient l'autorisation d'émigrer hors d'URSS, en particulier vers Israël, dans les années 1960-80. Des refuzniks. « Le plus ancien des refuzniks, Vladimir Slepak, a quitté Moscou pour Israël. »

p ext.: pers. qui refuse de participer aux activités obligatoires, tel le service militaire (objecteur de conscience).

p ext.: pers. qui refuse de participer aux activités obligatoires, tel le service militaire (objecteur de conscience).

pélagianisme

doctrine de Pélage, moine du 5e siècle, selon laquelle l'homme peut atteindre le salut par ses seuls mérites, sans l'aide de la grâce divine, en choisissant le bien. « Saint Augustin s'opposait au pélagianisme et défendait la nécessité de la grâce divine. Elle seule permettrait à l'individu de surmonter sa nature pécheresse, héritée du péché originel. »

p. ext. toute doctrine qui met un accent excessif sur la bonté naturelle de l'homme. « Ni un homme, ni une nation, ni une classe ne se sauvent par les seules forces de l'homme, et si le pélagianisme et l'athéisme de la bourgeoisie sont adoptés par le prolétariat, ce sera pour la faillite historique de celui-ci. »

Semi-pélagianisme : doctrine officielle de l'Église après le Concile de Trente selon laquelle, si la grâce rend possible le salut de l'homme, il faut encore que celui-ci y collabore par ses oeuvres. « Les jansénistes se situaient du côté de l’augustinisme (la grâce est première et absolument nécessaire pour permettre à l’homme de faire le bien et d’obtenir la vie éternelle), tandis que leurs adversaires jésuites défendaient une vision dite « semi-pélagienne » (le libre arbitre jouant un rôle déterminant dans le salut). »

p. ext. toute doctrine qui met un accent excessif sur la bonté naturelle de l'homme. « Ni un homme, ni une nation, ni une classe ne se sauvent par les seules forces de l'homme, et si le pélagianisme et l'athéisme de la bourgeoisie sont adoptés par le prolétariat, ce sera pour la faillite historique de celui-ci. »

Semi-pélagianisme : doctrine officielle de l'Église après le Concile de Trente selon laquelle, si la grâce rend possible le salut de l'homme, il faut encore que celui-ci y collabore par ses oeuvres. « Les jansénistes se situaient du côté de l’augustinisme (la grâce est première et absolument nécessaire pour permettre à l’homme de faire le bien et d’obtenir la vie éternelle), tandis que leurs adversaires jésuites défendaient une vision dite « semi-pélagienne » (le libre arbitre jouant un rôle déterminant dans le salut). »

hystérectomie

ablation chirurgicale de l'utérus.

ablation chirurgicale de l'utérus.séquelle

péj.: suite de personnes attachées à qqn ou qch. « Je me moque de lui et de toute sa séquelle. » « Toute sa famille était là, toute la séquelle, jusqu'aux arrière-petits-cousins. »

suite de choses. « Il est venu me faire une longue séquelle de questions ridicules. » « Après le champagne est venu le punch, après le punch nous avons pris du grog, ensuite le kirsch, le rhum, toute la séquelle. »

[méd.] trouble persistant après une guérison. Séquelles motrices, psychiques; traîner les séquelles d'un accident, d'une maladie; guérison sans séquelles. « La syphilis, encore dans sa férocité, laissait de terribles séquelles. »

conséquence fâcheuse d'un événement passé. Séquelles économiques, sociales. « Le déracinement culturel, séquelle de la conquête, de la colonisation ou de l'esclavage. »

suite de choses. « Il est venu me faire une longue séquelle de questions ridicules. » « Après le champagne est venu le punch, après le punch nous avons pris du grog, ensuite le kirsch, le rhum, toute la séquelle. »

[méd.] trouble persistant après une guérison. Séquelles motrices, psychiques; traîner les séquelles d'un accident, d'une maladie; guérison sans séquelles. « La syphilis, encore dans sa férocité, laissait de terribles séquelles. »

conséquence fâcheuse d'un événement passé. Séquelles économiques, sociales. « Le déracinement culturel, séquelle de la conquête, de la colonisation ou de l'esclavage. »

commensal

[du lat. cum, avec, et mensa, table] pers. qui mange à la même table qu'une autre ; compagnon de table ; hôte.

[du lat. cum, avec, et mensa, table] pers. qui mange à la même table qu'une autre ; compagnon de table ; hôte.être commensal d'une maison : y être attaché, y manger habituellement. Commensal de la maison du roi.

p anal.: animal qui se nourrit des débris de repas ou des parasites d'un autre (cf. commensalisme). « Les pique-boeufs sont commensaux des herbivores sauvages : ils se nourrissent des tiques dont ils débarrassent leurs hôtes. » « Les cafards vivent la nuit, comme beaucoup d'espèces commensales de l'homme. »

p anal. animal domestique nourri par l'homme. « Chiens et chats sont des commensaux de l'homme. »

lacs

cordon mince et résistant. « Des filets tressés avec des lacs de soie. »

cordon mince et résistant. « Des filets tressés avec des lacs de soie. »lacs d'amour : cordon replié sur lui-même et formant ainsi un 8 couché.

p. anal.: motif décoratif ressemblant aux lacs d'amour. Bague à lacs d'amour.

ruban de toile solide employé pour exercer des tractions lors de l'accouchement ou maintenir une attelle.

cordon disposé en nœud coulant pour capturer le gibier (=lacet, rets). « Le chasseur attrape les petits oiseaux avec cet invisible lacs entre deux branches. »

fig.: filet, piège. « Cette fille, prise dans les lacs de son impatience et de sa colère, dit un mot que l'abbé trouva sublime. » « Je n'échappais à l'une que pour tomber dans les lacs de quelque autre et n'en conquérais aucune, que d'abord je ne fusse conquis. »

ostracisme

mise à l'écart. Frapper qqn d'ostracisme.

attitude hostile d'un ensemble de personnes constituant une communauté envers ceux qui lui déplaisent. « En dix minutes, il subit toutes les manifestations de ce terrible ostracisme du monde parisien. »

attitude hostile d'un ensemble de personnes constituant une communauté envers ceux qui lui déplaisent. « En dix minutes, il subit toutes les manifestations de ce terrible ostracisme du monde parisien. »

babilan

homme atteint d’impuissance sexuelle. Un babilan. « Voyez-vous, il faut être imaginatif quand on est babilan. »

rue de nuages

nuages dispersés en lignes parallèles à la direction du vent.

chantourner

vider, découper différentes matières et spécialement le bois, suivant un contour donné. Scie à chantourner. « Il chantourne, ponce, puis emmanche les pièces de bois. »

vider, découper différentes matières et spécialement le bois, suivant un contour donné. Scie à chantourner. « Il chantourne, ponce, puis emmanche les pièces de bois. »p. métaph.=> « L'un des rares dont l'âme fut assez chantournée pour comprendre Mallarmé et aimer Verlaine... »

crédence

buffet sur lequel on faisait l'épreuve des mets et des boissons destinés aux princes afin d'éviter leur empoisonnement.

buffet sur lequel on faisait l'épreuve des mets et des boissons destinés aux princes afin d'éviter leur empoisonnement.p. méton.: partie d'un buffet située entre le corps supérieur et le corps inférieur, dont les étagères permettent l'exposition de pièces de vaisselle (=desserte, dressoir).

p. anal.: table sur laquelle sont déposés les mets, la vaisselle nécessaire au service du repas et qui sert éventuellement à la découpe des viandes; meuble de salle à manger dans lequel est rangée la vaisselle et dont la table d'applique permet l'exposition d'objets et le dépôt des plats. « L'écuyer-tranchant découpa sur une crédence les viandes. » « Au-dessus de cette crédence d'albâtre où s'empilaient tant de coupes. »

petite armoire à étagères dans laquelle sont rangés les objets nécessaires à l'essai. « Près de la table, un petit meuble fermé, la crédence, qui contient les objets employés à l'essai des mets. »

p. ext., rare: meuble fermé destiné à recevoir des objets précieux. « Cachez toujours bien vos feuillets dans la crédence que j'ai fait mettre en votre chambre. »

dans une église, petite console placée près de l'autel, sur laquelle on prépare ce qui est nécessaire à l'office (burettes, encensoir, etc.) « À coté, sur une crédence, s'étalait un autre livre, le registre de paroisse.«

sanhédrin

autorité législative et religieuse d’Israël à l'époque gréco-romaine, siégeant à Jérusalem (="Grand Conseil"). « Selon les Évangiles synoptiques, ce n'est pas Ponce Pilate mais le Sanhédrin qui condamne Jésus à mort pour blasphème, après qu'il ait réaffirmé qu'il était le fils de Dieu. »

autorité législative et religieuse d’Israël à l'époque gréco-romaine, siégeant à Jérusalem (="Grand Conseil"). « Selon les Évangiles synoptiques, ce n'est pas Ponce Pilate mais le Sanhédrin qui condamne Jésus à mort pour blasphème, après qu'il ait réaffirmé qu'il était le fils de Dieu. »serment du Jeu de paume

serment prêté le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu de paume, au château de Versailles, par les députés du Tiers État . Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir écrit une constitution pour le royaume, ce qui mettrait fin à la monarchie absolue.

serment prêté le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu de paume, au château de Versailles, par les députés du Tiers État . Ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir écrit une constitution pour le royaume, ce qui mettrait fin à la monarchie absolue.ⓘ La salle du Jeu de paume fut choisie par dépit, suite à la fermeture par Louis XVI du lieu de réunion habituel : l'hôtel des Menus Plaisirs.

nom du tableau inachevé peint par Jacques-Louis David entre 1791 et 1792, représentant cet événement fondateur de la Révolution française.

corroyer

préparer une matière en la battant, en l'étirant, en la foulant.

transformer (le cuir) après le tannage, en lui donnant la souplesse, la couleur, le grain, le dernier apprêt requis pour ses divers usages. Corroyer le cuir; corroyer des peaux de bœuf, de vache, des cuirs.

p. métaph.: tanner. « Les soleils d'Italie, les neiges d'Allemagne avaient corroyé sa peau. »

menuis.: dégrossir (une pièce de bois). « Les outils employés pour corroyer le bois sont les rabots, galères, varlopes, etc. »« Les bois une fois corroyés ont une épaisseur moindre que ceux bruts de sciage. »

malaxer et pétrir avec de l'eau (le sable, la chaux, la glaise), pour en faire un mortier, un enduit. Corroyer du mortier. « L'argile, imbibée d'eau, corroyée ensuite avec les pieds et les poignets des manipulateurs... »

p. ext.: revêtir d'un enduit. Corroyer un mur, un bassin de fontaine, un canal. « Les murs corroyés de stuc mêlé de bouze de vache. »

transformer (le cuir) après le tannage, en lui donnant la souplesse, la couleur, le grain, le dernier apprêt requis pour ses divers usages. Corroyer le cuir; corroyer des peaux de bœuf, de vache, des cuirs.

p. métaph.: tanner. « Les soleils d'Italie, les neiges d'Allemagne avaient corroyé sa peau. »

menuis.: dégrossir (une pièce de bois). « Les outils employés pour corroyer le bois sont les rabots, galères, varlopes, etc. »« Les bois une fois corroyés ont une épaisseur moindre que ceux bruts de sciage. »

malaxer et pétrir avec de l'eau (le sable, la chaux, la glaise), pour en faire un mortier, un enduit. Corroyer du mortier. « L'argile, imbibée d'eau, corroyée ensuite avec les pieds et les poignets des manipulateurs... »

p. ext.: revêtir d'un enduit. Corroyer un mur, un bassin de fontaine, un canal. « Les murs corroyés de stuc mêlé de bouze de vache. »

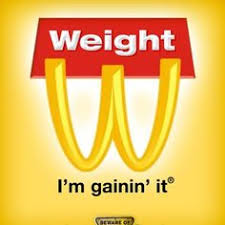

culture jamming

littéralement « brouillage culturel », le culture jamming est une forme de critique sociale subversive et artistique, qui détourne les messages des médias de masse (publicités, logos, slogans, discours marketing) pour révéler leur logique manipulatrice et les retourner contre eux-mêmes.

littéralement « brouillage culturel », le culture jamming est une forme de critique sociale subversive et artistique, qui détourne les messages des médias de masse (publicités, logos, slogans, discours marketing) pour révéler leur logique manipulatrice et les retourner contre eux-mêmes.« Le culture jamming attaque le système symbolique du capitalisme et montre que la publicité n’est pas neutre, mais qu’elle formate nos désirs, colonise notre imaginaire. En la retournant contre elle-même, il libère de l’espace pour la pensée critique. » « Situationnisme et culture jamming unis pour dénoncer la société de consommation. »

musophobie

peur irraisonnée des souris, des rats.« Dans les cas de musophobie les plus extrêmes, les crises de panique surgissent à la simple pensée d’une souris ou d’un rat. » « Les musophobes peuvent également craindre les représentations de l’objet de leur peur, comme les jouets par exemple. »

peur irraisonnée des souris, des rats.« Dans les cas de musophobie les plus extrêmes, les crises de panique surgissent à la simple pensée d’une souris ou d’un rat. » « Les musophobes peuvent également craindre les représentations de l’objet de leur peur, comme les jouets par exemple. »bêlant

qui bêle. « Le berger, au milieu des chèvres bêlantes. »

conformiste, dépourvu de toute originalité. « Des hardiesses que le troupeau bêlant des honnêtes gens appelle des vices »

p. métaph.: « Un livre audacieux, au-dessus de la morale bêlante. »

conformiste, dépourvu de toute originalité. « Des hardiesses que le troupeau bêlant des honnêtes gens appelle des vices »

p. métaph.: « Un livre audacieux, au-dessus de la morale bêlante. »

proscenium

avant-scène (au théâtre). « Sur le proscenium s'entassent des corps allongés, acteurs enveloppés de couvertures blanches. »

avant-scène (au théâtre). « Sur le proscenium s'entassent des corps allongés, acteurs enveloppés de couvertures blanches. »reprendre le collier

se remettre au travail après une période d'interruption. « À soixante-dix ans, le chanteur reprend le collier et part en tournée. »

jugement de Salomon

jugement qui, face à l'impossibilité d'établir la vérité dans un litige, partage équitablement les torts entre les deux parties.

procédé consistant à mettre les protagonistes d'un litige devant une situation qui les oblige à réagir spontanément, rendant ainsi possible l'identification du coupable.

ℹ Salomon, roi d'Israël (-970 à -931), aurait proposé de partager en deux l'enfant que se disputaient deux femmes, ce qui fit renoncer l'une d'elle et prouva ainsi qu'elle était la vraie mère.

procédé consistant à mettre les protagonistes d'un litige devant une situation qui les oblige à réagir spontanément, rendant ainsi possible l'identification du coupable.

ℹ Salomon, roi d'Israël (-970 à -931), aurait proposé de partager en deux l'enfant que se disputaient deux femmes, ce qui fit renoncer l'une d'elle et prouva ainsi qu'elle était la vraie mère.

prince-de-Galles

tissu moderne de laine, ordinairement de couleur grise, à fils noirs et blancs, et à légers filets de couleur vive formant de grands quadrillés (du nom du prince de Galles, futur édouard VII, qui mit ce tissu à la mode au début du 20ème siècle).

tissu moderne de laine, ordinairement de couleur grise, à fils noirs et blancs, et à légers filets de couleur vive formant de grands quadrillés (du nom du prince de Galles, futur édouard VII, qui mit ce tissu à la mode au début du 20ème siècle).p. méton.: costume fait dans ce tissu. « Un prince-de-Galles vigoureusement quadrillé, des tons chauds et raffinés, en camaïeu. »[habits]

coalescence

réunion d'éléments voisins, ou en biologie, de tissus voisins. « Coalescence des lèvres d'une plaie. »

p. métaph.: « les segments sociaux perdent de leur individualité, il s'effectue entre eux une coalescence. »

ling.: réunion, dans une unité nouvelle, d'éléments compatibles quoique de soi disjoints. Ex: coalescence d'un article avec un substantif (l'endemain → lendemain).

p. métaph.: « les segments sociaux perdent de leur individualité, il s'effectue entre eux une coalescence. »

ling.: réunion, dans une unité nouvelle, d'éléments compatibles quoique de soi disjoints. Ex: coalescence d'un article avec un substantif (l'endemain → lendemain).

forfanterie

caractère d'une personne qui se montre impudemment vantarde. « Il avait plus d'audace et de forfanterie que de finesse d'esprit et de véritable habileté. »

acte, parole de fanfaron, de vantard (= fanfaronnade). « Ce besoin de forfanterie, de hâblerie, de vantardise ingénue, propre à tout soldat qui se respecte. »

acte, parole de fanfaron, de vantard (= fanfaronnade). « Ce besoin de forfanterie, de hâblerie, de vantardise ingénue, propre à tout soldat qui se respecte. »

de la roupie de sansonnet

pop.: valeur négligeable.

ce n'est pas de la roupie de sansonnet = ce n'est pas négligeable.

ce n'est pas de la roupie de sansonnet = ce n'est pas négligeable.

pleuviner

pleuvoir doucement, à très fines gouttes (=bruiner). « Il pleuvinait toujours, mais le ciel déchiqueté montrait vers l'ouest une déchirure bleue, une blessure d'azur brillante. »

pleuvoir doucement, à très fines gouttes (=bruiner). « Il pleuvinait toujours, mais le ciel déchiqueté montrait vers l'ouest une déchirure bleue, une blessure d'azur brillante. »fig.: survenir comme une pluie fine et persistante, en apportant la mélancolie, l'ennui. « Des souvenirs douloureux sur mon âme pleuvinent. »

verbatim

("mot" en latin) littéralement, textuellement, mot pour mot, texto. « Je ne signerai ma confrontation que si ces propos sont reportés verbatim. »

reproduction intégrale des propos prononcés ; compte rendu fidèle. « Ici, aucun commentaire n’est nécessaire : il suffit de lire le verbatim. »

reproduction intégrale des propos prononcés ; compte rendu fidèle. « Ici, aucun commentaire n’est nécessaire : il suffit de lire le verbatim. »

ingénu

innocent et naïf. Jeune fille ingénue, sourire ingénu, propos ingénus.

subst.: faire l'ingénu, jouer les ingénues. « Elle éclata d'un rire charmant d'ingénue. »

fausse ingénue : jeune femme jouant l'innocence et la naïveté. « Cette fausse ingénue qui n'a rien d'une nunuche, se trémousse dans une nuisette à écourter les études d'un séminariste. »

subst.: faire l'ingénu, jouer les ingénues. « Elle éclata d'un rire charmant d'ingénue. »

fausse ingénue : jeune femme jouant l'innocence et la naïveté. « Cette fausse ingénue qui n'a rien d'une nunuche, se trémousse dans une nuisette à écourter les études d'un séminariste. »

contrevent

volet de bois placé à l'extérieur d'une fenêtre pour la protéger des intempéries.

volet de bois placé à l'extérieur d'une fenêtre pour la protéger des intempéries.« Le pluvieux automne chuchotait sur les tuiles. Un contrevent claquait; le cahot d'une charrette s'éloignait. »

écran protecteur contre le vent.

férule

plante à tige creuse et souple, à feuilles divisées en segments étroits et à fleurs jaunes groupées en larges ombelles. Chez les anciens Romains, les maîtres d'école se servaient d'une tige de férule pour châtier leurs écoliers.

plante à tige creuse et souple, à feuilles divisées en segments étroits et à fleurs jaunes groupées en larges ombelles. Chez les anciens Romains, les maîtres d'école se servaient d'une tige de férule pour châtier leurs écoliers.p. anal.: petite palette de bois ou de cuir, à l'extrémité plate et élargie, avec laquelle on frappait dans la main des écoliers en faute.. Brandir la férule; lever la férule sur qqn; donner la férule à qqn; distribuer les coups de férule.

p. méton.: coup de férule. Être accablé de férules; mériter des férules; donner une férule. « Je reçus vingt férules sur les mains, dont je souffris cruellement. »

sous la férule de qqn. = sous l'autorité de qqn. Sous la férule du maître.

péj.: direction rigoureuse, autorité sévère, domination, despotisme. Tomber sous la férule de qqn; faire bien sentir sa férule à qqn; échapper à la férule académique; être soumis à la férule d'une foi vigoureuse. Tenir la férule.

féruler : « Ce que veulent les jésuites, c'est l'Église dominant l'État, l'Église férulant les rois et les peuples. »

contention

tension, effort, rétension. Contention d'un membre, contention intellectuelle. « Je me demande comment ça vous vient, l'inspiration? − En général, en me retenant d'uriner. − Il y a un rapport? − Un rapport certain. De contention. » « Les crues ont entraîné une rupture de digues de contention, inondant une partie de la ville. »

tension, effort, rétension. Contention d'un membre, contention intellectuelle. « Je me demande comment ça vous vient, l'inspiration? − En général, en me retenant d'uriner. − Il y a un rapport? − Un rapport certain. De contention. » « Les crues ont entraîné une rupture de digues de contention, inondant une partie de la ville. »chirurg.: maintien, par des moyens artificiels, d'organes déplacés. La contention des fractures osseuses. Prothèse de contention. Bas de contention, pour soulager l'insuffisance veineuse.

p. ext.: situation contentieuse (cf. contentieux). Esprit de contention.

immobilisation d'un animal (pour le soigner, le ferrer, etc.).

psych.: immobilisation d'un individu considéré comme dangereux (camisole de force, liens, attaches, brassière, ceinture). Contention en hôpital psychiatrique. Chaise de contention. La contention est de plus en plus remplacée par les neuroleptiques et les tranquillisants. « La contention mécanique au sein des hôpitaux psychiatriques constitue l'acte le plus grave de privation de liberté. »

perré

revêtement en pierres sèches ou en maçonnerie, destiné à renforcer un remblai, les rives d'un fleuve, les parois d'un canal, etc. « Un perré protège le pied du remblai. »

revêtement en pierres sèches ou en maçonnerie, destiné à renforcer un remblai, les rives d'un fleuve, les parois d'un canal, etc. « Un perré protège le pied du remblai. »rivage de la mer couvert de pierres ou de galets. « L'ajout d'un perré sur la plage permit d'agrandir le quai. »

agrainage

pratique cynégétique consistant à nourrir des animaux sauvages (sangliers, cervidés, oiseaux). « La pratique de l'agrainage a fait augmenter considérablement le nombre de sangliers sur notre territoire. »

pratique cynégétique consistant à nourrir des animaux sauvages (sangliers, cervidés, oiseaux). « La pratique de l'agrainage a fait augmenter considérablement le nombre de sangliers sur notre territoire. »judéo-bolchevisme

terme péjoratif assimilant la judéïté au bolchevisme et au communisme en général (équivalents : "judéo-communisme", "judéo-marxisme").

terme péjoratif assimilant la judéïté au bolchevisme et au communisme en général (équivalents : "judéo-communisme", "judéo-marxisme").Le rôle important des Juifs dans l'avènement du communisme est la conséquence de l'oppression qu'ils subissaient de la part des monarchies chrétiennes. Cependant, leurs opposants (Russes blancs d'abord, puis mouvements antisémites européens) y ont vu un complot pour l'hégémonie du peuple Juif.

Avec la théorie du judéo-bolchevisme, les nazis réussirent à rallier à leur cause des fractions de la société jusqu'alors réticentes, comme l'Église, foncièrement anticommuniste.

connétable

grand officier de la Couronne.

commandant en chef des armées royales. « Le roi le fit connétable, lui donna l'épée de connétable. »

p. métaph.: « un de ces jeunes maréchaux de la littérature française dont Chateaubriand semble le connétable. »

commandant en chef des armées royales. « Le roi le fit connétable, lui donna l'épée de connétable. »

p. métaph.: « un de ces jeunes maréchaux de la littérature française dont Chateaubriand semble le connétable. »

gens de revue

gens qui se revoient en de fréquentes occasions. « Nous aurons l'occasion d'en reparler, nous sommes gens de revue, comme on dit. »