Dictionnaire du français difficile - mots rares et recherchés

« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » — Platon.

Sources : cnrtl.fr, larousse.fr, wikipedia.org, lemonde.fr.

barbaresque

qui appartient aux peuples de la Barbarie, c'est-à-dire aux peuples de l'Afrique du Nord : « Washington a conclu des traités avec les puissances barbaresques. Ces Vénus parées de joyaux barbaresques. Ils ont été capturés par des pirates barbaresques. »

habitant de la Barbarie (ou Berbérie). « Prédilection des barbaresques pour Napoléon. »

habitant de la Barbarie (ou Berbérie). « Prédilection des barbaresques pour Napoléon. »

coquemar

bouilloire de terre ou de métal, munie d'une anse et parfois d'un couvercle, d'un bec et de trois pieds. « Un coquemar de fonte pendu à la crémaillère. » « Un coquemar de terre brune laissait fuser une fine vapeur de son couvercle. »

bouilloire de terre ou de métal, munie d'une anse et parfois d'un couvercle, d'un bec et de trois pieds. « Un coquemar de fonte pendu à la crémaillère. » « Un coquemar de terre brune laissait fuser une fine vapeur de son couvercle. »p. méton.: contenu d'un coquemar. « Des décoctions d'écorce de saule, dont un grand coquemar bouillonnait sur le feu. »

tragus

petite saillie triangulaire de l'orifice externe du conduit auditif. « Une pression sur le tragus peut être douloureuse. » « Piercing du tragus. »

petite saillie triangulaire de l'orifice externe du conduit auditif. « Une pression sur le tragus peut être douloureuse. » « Piercing du tragus. »factitif

qui indique que le sujet fait faire ou cause l'action, mais ne la fait pas lui-même. Emploi, sens factitif; valeur, construction factitive. « Le verbe « montrer » (faire que quelqu'un voie) est factitif. »

causatif : en anglais, le suffixe verbal -ize, ou nominal -izer, a un sens causal et factitif; de même en français le suffixe -gène, (psychotogène, épileptogène).

en français, le factitif s'exprime souvent par l'auxiliaire « faire » : « faire faire une robe ».

causatif : en anglais, le suffixe verbal -ize, ou nominal -izer, a un sens causal et factitif; de même en français le suffixe -gène, (psychotogène, épileptogène).

en français, le factitif s'exprime souvent par l'auxiliaire « faire » : « faire faire une robe ».

flibustier

aventuriers français, hollandais et anglais qui aux 16ème et 17ème siècles écumaient les côtes et dévastaient les possessions espagnoles en Amérique.

aventuriers français, hollandais et anglais qui aux 16ème et 17ème siècles écumaient les côtes et dévastaient les possessions espagnoles en Amérique.homme rusé et malhonnête

holocène

[du gr. hólos, entier et kainós, nouveau, époque "entièrement nouvelle"] époque géologique contemporaine, entamée il y a 10.000 ans. « La période du Quaternaire est subdivisée en deux époques géologiques : Pléistocène et Holocène. On y ajoute parfois une troisième époque : l'Anthropocène. » « La sixième extinction massive, nommée "extinction de l'Holocène" ou "entrée dans l'Anthropocène", est directement liée à l'activité humaine. »

[du gr. hólos, entier et kainós, nouveau, époque "entièrement nouvelle"] époque géologique contemporaine, entamée il y a 10.000 ans. « La période du Quaternaire est subdivisée en deux époques géologiques : Pléistocène et Holocène. On y ajoute parfois une troisième époque : l'Anthropocène. » « La sixième extinction massive, nommée "extinction de l'Holocène" ou "entrée dans l'Anthropocène", est directement liée à l'activité humaine. »escoffier

arg.: tuer. « Il aurait fait escoffier un témoin gênant. »

laminoir

machine formée de deux puissants cylindres d'acier tournant en sens inverse, entre lesquels on fait passer les masses de métal à laminer. « Les lingots sont portés au laminoir aussitôt après la coulée. » « Des laminoirs sortaient des barres de fer rouge qui s'allongaient et se tordaient sur le sol, comme des serpents de feu. »

machine formée de deux puissants cylindres d'acier tournant en sens inverse, entre lesquels on fait passer les masses de métal à laminer. « Les lingots sont portés au laminoir aussitôt après la coulée. » « Des laminoirs sortaient des barres de fer rouge qui s'allongaient et se tordaient sur le sol, comme des serpents de feu. »p. métaph.: « la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. »

p. anal.: machine qui par pression réduit l'épaisseur d'un objet, d'un matériau, ou en fait disparaître les irrégularités. « Les fibres de chanvre sont coupées, aplaties dans un laminoir et filées. »

fig.: moyen de contrôle sévère, de sélection rigoureuse. « Peu de livres sont assez solidement trempés pour supporter le laminoir d'une lecture par ce critique. »

(faire) passer qqn, qqc. au laminoir = soumettre (qqn, qqc.) à un examen sévère. « Je plains celui qui doit passer au laminoir de votre critique. »

feu de Bengale

engin pyrotechnique constitué d'un tube rempli de poudre produisant une flamme vive, blanche ou colorée. On l'utilise dans les spectacles ou comme signal lumineux. Feu, flamme de Bengale. « À minuit, le ciel s'est embrasé de milliers de feux de Bengale et la foule a envahi les rues. » « Des lampions et des feux de Bengale éclairent le chemin. »

engin pyrotechnique constitué d'un tube rempli de poudre produisant une flamme vive, blanche ou colorée. On l'utilise dans les spectacles ou comme signal lumineux. Feu, flamme de Bengale. « À minuit, le ciel s'est embrasé de milliers de feux de Bengale et la foule a envahi les rues. » « Des lampions et des feux de Bengale éclairent le chemin. »palinodie

pièce de vers où l'auteur rétracte ce qu'il a exprimé précédemment.

rétractation, désaveu de ce qu'on a dit auparavant.

fig.: chanter la palinodie : « Ah! comme ils se défilaient, ergotaient, chicanaient, chantaient la palinodie, désavouaient les copains! »

au plur.: changement d'opinion et principalement d'opinion politique (=revirement, volte-face). « Les palinodies des politiciens tiennent parfois moins à un excès d'ambition qu'à un manque de mémoire. »

palinodier = tourner en palinodie. « Le mérite de la création donne le droit de retoucher son oeuvre, au besoin de la palinodier et de la renier. »

rétractation, désaveu de ce qu'on a dit auparavant.

fig.: chanter la palinodie : « Ah! comme ils se défilaient, ergotaient, chicanaient, chantaient la palinodie, désavouaient les copains! »

au plur.: changement d'opinion et principalement d'opinion politique (=revirement, volte-face). « Les palinodies des politiciens tiennent parfois moins à un excès d'ambition qu'à un manque de mémoire. »

palinodier = tourner en palinodie. « Le mérite de la création donne le droit de retoucher son oeuvre, au besoin de la palinodier et de la renier. »

douaire

droit d'usufruit sur ses biens qu'un mari assignait à sa femme par son mariage et dont elle jouissait si elle lui survivait. Assigner, payer un douaire. « La discussion roula, d'un côté, sur la dot qu'apporterait la future épouse, de l'autre, sur le douaire qu'elle recevrait de son mari. »

pension, subsides. « Ces jeunes gens de génie méconnus, qui trouvent tout au-dessous d'eux, et anathématisent la société, parce que la société ne fait pas un douaire convenable à ceux qui se livrent à de sublimes pensées. »

pension, subsides. « Ces jeunes gens de génie méconnus, qui trouvent tout au-dessous d'eux, et anathématisent la société, parce que la société ne fait pas un douaire convenable à ceux qui se livrent à de sublimes pensées. »

gandin

jeune homme très élégant, raffiné et assez ridicule. Jeune gandin; veston de gandin; mener une vie de gandin.

faire le gandin : afficher une mise et des manières très recherchées.

faire le gandin : afficher une mise et des manières très recherchées.

médullaire

qui concerne la moelle épinière ou osseuse. Artère, os, canal médullaire. Lésion médullaire.

qui concerne la moelle épinière ou osseuse. Artère, os, canal médullaire. Lésion médullaire.p. anal.: qui forme la partie centrale d'un organe ou qui s'y rapporte.

fig.: qui concerne la partie essentielle, profonde de quelque chose. Substance médullaire. « Des phrases creuses, ne contenant aucun suc médullaire. » « Cette paix dont elle gardait le besoin médullaire. »

contorsion

torsion extrême, d'origine généralement interne, qui tord les membres et les muscles. Contorsion comique, d'agonie.

torsion extrême, d'origine généralement interne, qui tord les membres et les muscles. Contorsion comique, d'agonie.crispation. Les contorsions de la bouche.

attitude acrobatique, mouvement volontaire et anormal de parties du corps. Les contorsions d'une acrobate.

fig.: raisonnement artificiel et tortueux, déployé pour tenter de justifier une contradiction, se sortir d'une situation embarrassante ou contourner une règle (≈ hypocrisie). Contorsion idéologique, juridique ; contorsions sémantiques. « Le porte-parole du gouvernement se livre à de périlleuses contorsions sémantiques face aux journalistes. »

expression maniérée et tortueuse. « Ce galbe pur [du style], cette élégante sobriété, si difficilement compatibles avec les contorsions, les subtilités alambiquées ou les lourdeurs embourbées du psychologique. »

concréter

rendre concret, solide (=durcir, épaissir, solidifier). « Le froid concrète la plupart des liquides. » « La plaie se concrète en croûte par coagulation sanguine. »

p. métaph. « Tout cela est en moi, dans une gangue dure et grise que j'ai laissée se concréter et que je ne puis briser. » « Instant où s'amalgament et se concrètent les courants, les principes de notre vie, les éléments encore fluides de notre destin, et que l'avenir durcira. »

fig.: faire prendre corps à qqch. « Il est temps de réaliser mes rêves, de concréter mes ambitions. ».

se concréter en, par qqc. = se concrétiser. « Les investissements publics se concrètent enfin en une reprise de la croissance. »

p. métaph. « Tout cela est en moi, dans une gangue dure et grise que j'ai laissée se concréter et que je ne puis briser. » « Instant où s'amalgament et se concrètent les courants, les principes de notre vie, les éléments encore fluides de notre destin, et que l'avenir durcira. »

fig.: faire prendre corps à qqch. « Il est temps de réaliser mes rêves, de concréter mes ambitions. ».

se concréter en, par qqc. = se concrétiser. « Les investissements publics se concrètent enfin en une reprise de la croissance. »

shako

coiffure militaire rigide et à visière, le plus souvent de forme tronconique, portée par différentes troupes de l'armée française jusqu'à la première guerre mondiale et, de nos jours, par l'infanterie de la Garde républicaine et par les Saint-Cyriens. Shako de hussard ; shako de fantassin. Shako bleu ciel surmonté du casoar des élèves de l'école de Saint-Cyr. (casoar= plumet rouge et blanc ornant le shako des saint-cyriens).

coiffure militaire rigide et à visière, le plus souvent de forme tronconique, portée par différentes troupes de l'armée française jusqu'à la première guerre mondiale et, de nos jours, par l'infanterie de la Garde républicaine et par les Saint-Cyriens. Shako de hussard ; shako de fantassin. Shako bleu ciel surmonté du casoar des élèves de l'école de Saint-Cyr. (casoar= plumet rouge et blanc ornant le shako des saint-cyriens).touer

faire avancer un navire, une embarcation en le tirant (=remorquer, haler, paumoyer). « Des chaloupes nous touèrent dans le port. » « On se jeta à l'eau pour touer l'esquif et vaincre le courant. »

faire avancer un navire, une embarcation en le tirant (=remorquer, haler, paumoyer). « Des chaloupes nous touèrent dans le port. » « On se jeta à l'eau pour touer l'esquif et vaincre le courant. »se touer. « Le navire se toue hors du port. »

toueur : qui permet le touage. Bateau toueur. Ancre toueuse.

touée

longueur du câble servant à haler un navire dans un port, sur un cours d'eau.

longueur de chaîne utilisée pour jeter l'ancre. « Par mauvais temps, on file plus de chaîne pour augmenter la touée. »

entrer dans un port à la touée = en se halant sur des amarres.

syndrome de Peter Pan

syndrome caractérisant les enfants angoissés par l'idée de grandir et les adultes instables dans le monde adulte.

déprécation

prière instante adressée à une divinité, à une personne afin d'obtenir une protection, une faveur spéciale (=obsécration). « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà probablement la déprécation la plus célèbre de l'histoire. » « L'imprécation demande un châtiment. La déprécation, au contraire, cherche à l'éviter. »

prière adressée, au milieu d'un discours, à une divinité ou à une personne pour obtenir une faveur spéciale ou pour écarter un malheur.

prière adressée, au milieu d'un discours, à une divinité ou à une personne pour obtenir une faveur spéciale ou pour écarter un malheur.

benthique

relatif au fond des eaux ; qui vit au fond des eaux (≠ pélagique). La faune et la flore benthiques. « La surexploitation des poissons herbivores a induit un profond déséquilibre au sein des communautés benthiques et a contribué au quasi-effondrement de l’écosystème. »

relatif au fond des eaux ; qui vit au fond des eaux (≠ pélagique). La faune et la flore benthiques. « La surexploitation des poissons herbivores a induit un profond déséquilibre au sein des communautés benthiques et a contribué au quasi-effondrement de l’écosystème. »benthologue : spécialiste de l'étude des fonds marins.

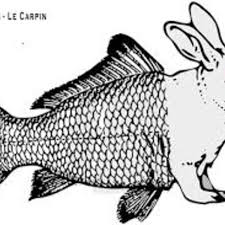

mariage de la carpe et du lapin

alliance impossible, mariage mal assorti, union de contraires. « Réunir ces deux familles ne sera pas une sinécure, c'est le mariage de la carpe et du lapin ! »

alliance impossible, mariage mal assorti, union de contraires. « Réunir ces deux familles ne sera pas une sinécure, c'est le mariage de la carpe et du lapin ! »magistère

autorité conférée à une personne ou une institution pour diriger, enseigner, ou guider dans un domaine particulier, souvent religieux ou intellectuel. « Le pape exerce son magistère sur les questions de foi au sein de l'Église catholique. »

expertise dans une discipline ou un champ de connaissance, indiquant une autorité naturelle. « Son magistère dans le domaine en fait une experte reconnue. »

expertise dans une discipline ou un champ de connaissance, indiquant une autorité naturelle. « Son magistère dans le domaine en fait une experte reconnue. »

cornue

chim.: récipient à col étroit, long et courbé servant à la distillation. Cornue de laboratoire. Distillation à la cornue.

chim.: récipient à col étroit, long et courbé servant à la distillation. Cornue de laboratoire. Distillation à la cornue.p. métaph. : « Swann était arrivé à ce degré de fatigue où le corps d'un malade n'est plus qu'une cornue où s'observent des réactions chimiques. »

auge

récipient servant à donner à boire ou à manger aux animaux, en particulier aux porcs. La truie mange dans son auge. Engraissement à l'auge.

récipient servant à donner à boire ou à manger aux animaux, en particulier aux porcs. La truie mange dans son auge. Engraissement à l'auge. pop. Assiette. « Allons, avance ton auge, hurla la vieille, que je te donne ta soupe. »

récipient dans lequel les maçons, les cimentiers délaient du plâtre, du mortier, de la terre, du ciment, etc.

vallée à fond plat et à versants raides, généralement d'origine glaciaire. Auge glaciaire, vallée en auge. « Des auges glaciaires, également appelées "vallées en U". »

papinette

cuiller en bois, rectiligne et à manche cylindrique, pour remuer les aliments pendant la cuisson. « Remuez lentement avec une papinette en bois. »

cuiller en bois, rectiligne et à manche cylindrique, pour remuer les aliments pendant la cuisson. « Remuez lentement avec une papinette en bois. »bêtifier

parler d'une manière niaise à la façon des tout petits enfants. « Apprenons à parler aux tout petits avec des mots simples, sans bêtifier ni les prendre pour les adultes qu'ils ne sont pas. »

(se) rendre bête, (s')abrutir. « Vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage ? » « Son obséquiosité la bêtifiait. »

(se) rendre bête, (s')abrutir. « Vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage ? » « Son obséquiosité la bêtifiait. »

suborner

litt.: inciter qqn à commettre une action malhonnête par le biais de promesses ou de récompenses (= corrompre, soudoyer). « Il suborna ses gardiens en leur promettant une part du butin. »

suborner une femme, une jeune fille. La séduire. « Cet homme avait suborné une fille riche et forcé les parents à la lui donner. »

p. métaph. « Le savant doit déployer toute son ingéniosité pour suborner et régir les puissances de la nature. »

suborner un témoin. Circonvenir un témoin par promesses, présents, menaces ou tromperies, pour l'amener à faire une déclaration mensongère. « Les faux témoins sont méprisés même de ceux qui les subornent. » « La subornation de témoins et le faux témoignage sont punis par la loi. »

suborner une femme, une jeune fille. La séduire. « Cet homme avait suborné une fille riche et forcé les parents à la lui donner. »

p. métaph. « Le savant doit déployer toute son ingéniosité pour suborner et régir les puissances de la nature. »

suborner un témoin. Circonvenir un témoin par promesses, présents, menaces ou tromperies, pour l'amener à faire une déclaration mensongère. « Les faux témoins sont méprisés même de ceux qui les subornent. » « La subornation de témoins et le faux témoignage sont punis par la loi. »

rhabdomancie

[du gr. rhabdo, baguette, et mantia, divination] moyen par lequel on cherche à déceler les sources, les mines, les trésors enfouis, etc., en tenant par les deux bouts une baguette de coudrier (noisetier), qui tourne à l’approche de l’objet cherché.

[du gr. rhabdo, baguette, et mantia, divination] moyen par lequel on cherche à déceler les sources, les mines, les trésors enfouis, etc., en tenant par les deux bouts une baguette de coudrier (noisetier), qui tourne à l’approche de l’objet cherché.« Il pratiquait aussi la rhabdomancie, mais en se cachant : à l’époque, ces bizarres pratiques pouvaient encore entraîner l’accusation de sorcellerie. » « Le sourcier – ou rhabdomancien – utilise une baguette, à base de coudrier, l'ancien nom du noisetier. »

structuralisme

courant de pensée des années 1960 qui privilégie l'étude des rapports entre les éléments d'une structure plutôt que l'étude des éléments eux-mêmes.

Le structuralisme a connu sa forme la plus complète dans l'anthropologie sociale pratiquée par Lévi-Strauss.

Le structuralisme a connu sa forme la plus complète dans l'anthropologie sociale pratiquée par Lévi-Strauss.

congruence

fait d'être adapté, de s'ajuster parfaitement (=justesse) « Hélas, ils se moquent de la justesse, de la congruence de leurs justifications. »

[math.] rapport de congruence : rapport qui existe entre deux nombres congrus.

[math.] rapport de congruence : rapport qui existe entre deux nombres congrus.

émeri

variété impure de corindon, très dur, qui, réduit en poudre, est utilisé comme abrasif. Toile, papier émeri (= papier de verre, papier au corindon).

variété impure de corindon, très dur, qui, réduit en poudre, est utilisé comme abrasif. Toile, papier émeri (= papier de verre, papier au corindon).[flacon] bouché à l'émeri: dont le goulot et le bouchon ont été polis à l'émeri pour assurer l'étanchéité. « Les fioles de parfumerie, bouchées à l'émeri et coiffées d'un casque de peau blanche. »

fig. être bouché à l'émeri : avoir l'esprit obtus.

ad patres

fam. Vers ses pères, ses aïeux, dans l'autre monde (du latin "ad" : vers, et "patres" : pères, ancêtres).

aller ad patres = mourir. Envoyer ad patres = faire mourir. « Il a pris un médecin qui l'a envoyé ad patres. Il est ad patres. »

aller ad patres = mourir. Envoyer ad patres = faire mourir. « Il a pris un médecin qui l'a envoyé ad patres. Il est ad patres. »

ex-voto

objet quelconque placé dans un lieu vénéré, en accomplissement d'un voeu ou en signe de reconnaissance. Offrir en ex-voto. « On m'ôta mes habits blancs, qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la Vierge. » « Un fouillis d'ex-voto bizarres, pans de burnous, fils d'or, cheveux roux, qui pendaient le long des murailles. »

objet quelconque placé dans un lieu vénéré, en accomplissement d'un voeu ou en signe de reconnaissance. Offrir en ex-voto. « On m'ôta mes habits blancs, qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la Vierge. » « Un fouillis d'ex-voto bizarres, pans de burnous, fils d'or, cheveux roux, qui pendaient le long des murailles. »plaque où est gravée une formule de reconnaissance. « Madame Lemoine fit poser en ex-voto sur le mur de la chapelle une plaque de marbre avec cette inscription : à saint Antoine, pour une faveur inespérée, remerciements d'une épouse chrétienne. »

signe de reconnaissance. « Il demande trois cierges de trois couleurs différentes, qu'il veut brûler en ex-voto. »

bec-de-cane

poignée, ayant souvent la forme d'un bec d'oiseau, permettant de mouvoir le pêne d'une serrure sans l'aide d'une clé. Tourner le bec-de-cane. « Elle pesa doucement sur le bec-de-cane en cuivre qu'elle connaissait bien et ouvrit la porte. »

poignée, ayant souvent la forme d'un bec d'oiseau, permettant de mouvoir le pêne d'une serrure sans l'aide d'une clé. Tourner le bec-de-cane. « Elle pesa doucement sur le bec-de-cane en cuivre qu'elle connaissait bien et ouvrit la porte. »pyrrhonien

disciple de Pyrrhon, philosophe grec, fondateur de l'école sceptique.

relatif à Pyrrhon ou a sa doctrine. L'école pyrrhonienne. « Sa philosophie est une philosophie pyrrhonienne dans laquelle il n'y a pas de place pour une seule affirmation. » « Tandis que le doute pyrrhonien est indécision et irrésolution, le doute de Descartes est décision et résolution. »

p. ext.: qui affecte de douter de tout. Cet homme est pyrrhonien ; un franc pyrrhonien.

sceptique en général.

relatif à Pyrrhon ou a sa doctrine. L'école pyrrhonienne. « Sa philosophie est une philosophie pyrrhonienne dans laquelle il n'y a pas de place pour une seule affirmation. » « Tandis que le doute pyrrhonien est indécision et irrésolution, le doute de Descartes est décision et résolution. »

p. ext.: qui affecte de douter de tout. Cet homme est pyrrhonien ; un franc pyrrhonien.

sceptique en général.

déliter

séparer une pierre dans le sens des strates.

se fendre naturellement dans le sens de son lit; se lever par couche, par lit. « Dans un mur vertical, on disposera le lit de carrière horizontalement, parce que si on les plaçait en délit, les influences atmosphériques et la charge qu'elles ont à supporter les feraient déliter ou tomber en feuillets. »

p. ext. [en parlant de roches, de pierres] se désagréger sous l'influence du gel, des intempéries, de l'humidité. « Lorsque le grès a été fortement travaillé par l'érosion, il se délite alors en plaques épaisses. »

[en parlant de certaines matières poreuses qui absorbent l'eau] se réduire en poussière sous l'action de l'eau. « On entasse la terre aux abords de la carrière afin qu'elle se délite et s'effrite à la pluie et à la gelée. »

p. métaph.: « Sujets où les mots se délitent, où les expressions s'émiettent. »

se fendre naturellement dans le sens de son lit; se lever par couche, par lit. « Dans un mur vertical, on disposera le lit de carrière horizontalement, parce que si on les plaçait en délit, les influences atmosphériques et la charge qu'elles ont à supporter les feraient déliter ou tomber en feuillets. »

p. ext. [en parlant de roches, de pierres] se désagréger sous l'influence du gel, des intempéries, de l'humidité. « Lorsque le grès a été fortement travaillé par l'érosion, il se délite alors en plaques épaisses. »

[en parlant de certaines matières poreuses qui absorbent l'eau] se réduire en poussière sous l'action de l'eau. « On entasse la terre aux abords de la carrière afin qu'elle se délite et s'effrite à la pluie et à la gelée. »

p. métaph.: « Sujets où les mots se délitent, où les expressions s'émiettent. »

séditieux

qui prend part à une sédition, qui vise à fomenter une sédition (soulèvement contre l'autorité établie). Officiers séditieux.

qui pousse à la sédition, qui tend à provoquer une sédition. Affichage, chant, discours, mouvement, propos séditieux; brochure, déclamation, harangue séditieuse; attroupements, cris, écrits séditieux; lettres, paroles séditieuses.

p. méton.: « un thé subversif et des petits fours séditieux. »

enclin à la sédition, à l'opposition; révolté.« Fils unique, destiné à vendre le cognac de ses pères, il hérita aussi un esprit séditieux dont j'ignore l'origine. Très tôt, il fut l'ennemi des siens et refusa de passer par la porte ouverte. »

qui pousse à la sédition, qui tend à provoquer une sédition. Affichage, chant, discours, mouvement, propos séditieux; brochure, déclamation, harangue séditieuse; attroupements, cris, écrits séditieux; lettres, paroles séditieuses.

p. méton.: « un thé subversif et des petits fours séditieux. »

enclin à la sédition, à l'opposition; révolté.« Fils unique, destiné à vendre le cognac de ses pères, il hérita aussi un esprit séditieux dont j'ignore l'origine. Très tôt, il fut l'ennemi des siens et refusa de passer par la porte ouverte. »

égailler

(se) disperser. Égailler un groupe. « La réception est finie, les convives s'égaillent par petits groupes. » « Le troupeau s'égaille dans les bois. »

égailler les cartes = les disperser.

p. métaph.: « Près du village qui s'égaille là sous les chênes avec sa tour, ses fagotiers, il est un champ dont certaine place demeure toujours nue. »

égailler les cartes = les disperser.

p. métaph.: « Près du village qui s'égaille là sous les chênes avec sa tour, ses fagotiers, il est un champ dont certaine place demeure toujours nue. »

dazibao

le dazibao en Chine est une affiche rédigée par un simple citoyen, traitant d'un sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public. « Le mouvement des gardes rouges est né sous la forme d'un dazibao, journal mural écrit par de jeunes cadres maoïstes de l'université de Pékin. »

le dazibao en Chine est une affiche rédigée par un simple citoyen, traitant d'un sujet politique ou moral, et placardée pour être lue par le public. « Le mouvement des gardes rouges est né sous la forme d'un dazibao, journal mural écrit par de jeunes cadres maoïstes de l'université de Pékin. »écornifler

se procurer à bon compte, par ruse, en volant. « Je parierais que c'est le nouveau qui m'a écorniflé mon pain l'autre jour. »

manger sans payer. « Écornifler les tables, est le propre ou d'un indigent, ou d'un homme qui se respecte peu. »

érafler, endommager (=écorner). « Mes sièges d'acajou neuf sont tout écorniflés par les guêtres de peau de bique, les souliers à clous, et les sarraux. »

fig.: endommager, porter atteinte à. « Ces histoires de putinerie écorniflent la morale. »

écornifleur : personne qui se procure à bon compte, par ruse, en volant, en parasitant, ce qui est nécessaire à son existence (=parasite, tricheur). « Impossible de trouver un aussi grand écornifleur et un aussi bas coquin... »

p. ext.: personne qui profite d'une situation. « Cet écornifleur administratif laissait aller les choses, soucieux seulement de toucher son traitement. »

manger sans payer. « Écornifler les tables, est le propre ou d'un indigent, ou d'un homme qui se respecte peu. »

érafler, endommager (=écorner). « Mes sièges d'acajou neuf sont tout écorniflés par les guêtres de peau de bique, les souliers à clous, et les sarraux. »

fig.: endommager, porter atteinte à. « Ces histoires de putinerie écorniflent la morale. »

écornifleur : personne qui se procure à bon compte, par ruse, en volant, en parasitant, ce qui est nécessaire à son existence (=parasite, tricheur). « Impossible de trouver un aussi grand écornifleur et un aussi bas coquin... »

p. ext.: personne qui profite d'une situation. « Cet écornifleur administratif laissait aller les choses, soucieux seulement de toucher son traitement. »

amarescent

légèrement amer ; qui devient amer. Saveur amarescente. « On retire de cette plante un extrait amarescent et balsamique. »

épisodique

qui appartient à un épisode d'une action, d'une œuvre. « Les personnages épisodiques d'un roman. »

non essentiel, accessoire, secondaire. « C'est un événement purement épisodique. »

qui ne se produit que de temps en temps, sans régularité ; intermittent. « Je le vois, mais de façon épisodique. »

non essentiel, accessoire, secondaire. « C'est un événement purement épisodique. »

qui ne se produit que de temps en temps, sans régularité ; intermittent. « Je le vois, mais de façon épisodique. »

jocrisse

personnage de comédie, type du valet bouffon, crédule et maladroit. Faire le Jocrisse.

p. ext.: benêt qui se laisse duper. Un jocrisse.

p. ext.: benêt qui se laisse duper. Un jocrisse.

souffreteux

qui est dans le besoin, la pauvreté, qui manque des choses les plus nécessaires à la vie (=besogneux, misérable). Vieillesse, indigence souffreteuse; années souffreteuses.

pauvre, minable. « Ce ne sont point ces pages souffreteuses, humble labeur ignoré des jours présents, qui ajouteront quelque lustre à la renommée poétique des jours passés. »

de constitution maladive ou en mauvaise santé (=chétif, malingre, languissant). Avoir l'air souffreteux. Expression, mine, voix souffreteuse. « Je l'ai trouvé tout souffreteux. »

p. ext.: « elle est toujours très excitante avec ses yeux bistrés, sa distinction souffreteuse,.. »

[végétal] rabougri. Arbres souffreteux.

[objet] défectueux. « Il fit à son ordinateur souffreteux les réparations qu'il réclamait. »

pauvre, minable. « Ce ne sont point ces pages souffreteuses, humble labeur ignoré des jours présents, qui ajouteront quelque lustre à la renommée poétique des jours passés. »

de constitution maladive ou en mauvaise santé (=chétif, malingre, languissant). Avoir l'air souffreteux. Expression, mine, voix souffreteuse. « Je l'ai trouvé tout souffreteux. »

p. ext.: « elle est toujours très excitante avec ses yeux bistrés, sa distinction souffreteuse,.. »

[végétal] rabougri. Arbres souffreteux.

[objet] défectueux. « Il fit à son ordinateur souffreteux les réparations qu'il réclamait. »

émonder

débarrasser de rameaux morts ou inutiles, de branches qui déséquilibrent la croissance, des plantes parasites (=ébrancher, élaguer, tailler). Émonder un chêne ; arbres non émondés. « Il fallait émonder l'arbre, ne lui laisser que les maîtresses branches. » « Des arbustes tous bien émondés, déployés ça et là en charmilles. »

débarrasser de rameaux morts ou inutiles, de branches qui déséquilibrent la croissance, des plantes parasites (=ébrancher, élaguer, tailler). Émonder un chêne ; arbres non émondés. « Il fallait émonder l'arbre, ne lui laisser que les maîtresses branches. » « Des arbustes tous bien émondés, déployés ça et là en charmilles. »p. ext.: soigner une plante. « Elle émonde avec soin ses plantes d'intérieur. »

enlever, supprimer. « Vous avez émondé tout ce qui a pu être greffé sur vous, et vous vous êtes fait petit. » « On ne gagne rien à faire des concessions, à s'émonder, à se dulcifier. »

débarrasser du superflu, dépouiller, purifier (=monder). Émonder un texte, une doctrine, une science. « On a révisé la constitution pour en émonder tout ce qui blessait l'omnipotence des cantons. »

lustrine

vieilli.: étoffe de soie.

étoffe de coton fortement apprêtée et glacée sur une face. Doublure de lustrine; tablier de lustrine. « Ses bras maigres enfermés jusqu'au coude dans des manches de lustrine. » « Un portemanteau qu'un rideau de lustrine verte, courant sur une tringle, préserve de la poussière. »

étoffe de coton fortement apprêtée et glacée sur une face. Doublure de lustrine; tablier de lustrine. « Ses bras maigres enfermés jusqu'au coude dans des manches de lustrine. » « Un portemanteau qu'un rideau de lustrine verte, courant sur une tringle, préserve de la poussière. »

margouillat

petit lézard d'Afrique de famille des geckos ; gecko. « Le margouillat se faufile sur le mur, chassant les insectes attirés par la lumière. »

fam. (Afrique francophone) : usurier, p. ext escroc. « Le gouvernement tente d’endiguer le phénomène des "margouillats", ces usuriers qui proposent des prêts à des taux d’intérêt démesurément élevés. » « Ce margouillat essaie de nous escroquer avec ses fausses promesses. »

fam. (Afrique francophone) : usurier, p. ext escroc. « Le gouvernement tente d’endiguer le phénomène des "margouillats", ces usuriers qui proposent des prêts à des taux d’intérêt démesurément élevés. » « Ce margouillat essaie de nous escroquer avec ses fausses promesses. »

panthéisme

doctrine selon laquelle Dieu est en toute chose, dans chaque être, et ne fait qu'un avec l'univers (≈ spinozisme). On dit alors que Dieu est immanent, par opposition au Dieu transcendant (extérieur au monde) et personnel du théisme. « Le panthéisme, en supprimant la personnalité divine, est aussi loin qu'il se peut du Dieu vivant des religions anciennes. » « Selon la doctrine des panthéistes, Dieu est l'unité du monde, Dieu est dans l'homme, dans chacun de nous. »

p. ext.: attitude d'esprit qui tend à représenter la nature comme un être divin auquel on rend un culte. « Écologistes, panthéistes et autres adorateurs de la nature. » « L'harmonie de la nature occupe une place particulière dans les mentalités et mythes nordiques qui sont encore imprégnés, malgré la christianisation, de paganisme et d'un certain panthéisme. »

p. ext.: attitude d'esprit qui tend à représenter la nature comme un être divin auquel on rend un culte. « Écologistes, panthéistes et autres adorateurs de la nature. » « L'harmonie de la nature occupe une place particulière dans les mentalités et mythes nordiques qui sont encore imprégnés, malgré la christianisation, de paganisme et d'un certain panthéisme. »

épigraphe

inscription sur un édifice qui indique en particulier la date de sa construction, sa destination.

courte citation qu'un auteur met en tête d'un livre, d'un chapitre pour en indiquer l'esprit.

p ext.: sentence propre à qqn ou qqch. « "De mes égarements mon cœur n'est pas complice". Ce vers pourrait servir d'épigraphe à toute sa vie. »

courte citation qu'un auteur met en tête d'un livre, d'un chapitre pour en indiquer l'esprit.

p ext.: sentence propre à qqn ou qqch. « "De mes égarements mon cœur n'est pas complice". Ce vers pourrait servir d'épigraphe à toute sa vie. »

pugilat

[antiq.] jeu de lutte à coups de poings. « Pythagore passait pour avoir eu le prix du pugilat. »

[antiq.] jeu de lutte à coups de poings. « Pythagore passait pour avoir eu le prix du pugilat. »p. ext.: bagarre à coups de poing (=rixe). « La querelle dégénère en pugilat. » « La discussion tourne au pugilat. » « Interné suite à une affaire de pugilat avec un cocher. »

p. métaph.: « Ce pugilat à outrance entre notre égoïsme et notre devoir. » « Taux de change du yuan : gare au pugilat américano-chinois ! »